開拓史への攻撃はこの本から始まった

平成30(2018)年の「北海道150年」で開拓が排除され、今「北海道百年記念塔」が解体撤去されようとしているのも、副読本で「開拓と言えばアイヌ民族を無視した言葉になる」とされたのも、始まりは昭和43年(1968)年12月に出版された一冊の本です。

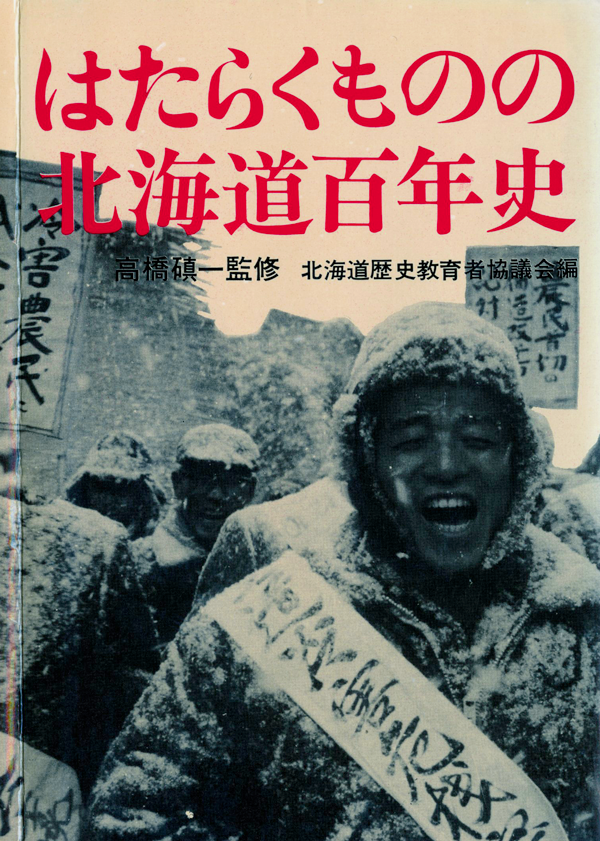

■始まりの本 『はたらくものの北海道百年史』

一冊の本から始まりました。

平成30(2018)年の「北海道150年」で開拓が排除され、今「北海道百年記念塔」が解体撤去されようとしているのも、副読本で「開拓と言えばアイヌ民族を無視した言葉になる」とされたのも、始まりは昭和43年(1968)年12月に出版された一冊の本です。

この本に込められた強い怨念が、さまざまなかたちで受け継がれ、拡大し、変形し、いつのまにか道政の中枢、さらには国政まで蝕み、今日の北海道に歪んだ歴史空間をつくっています。

その本は 『はたらくものの北海道百年史』といいます。

北海道歴史教育者協議会=道歴教協という団体に所属する社会科、歴史科の教師たちが書いた本です。北海道の本ですが、東京港区の労働旬報社から出版されました。B5版290ページのソフトカバー、定価は420円。

何が書いてあるのか。

雪の中を何か叫びながらデモする若者の表紙をめくると、「受け継がれるべき人民の伝統とは」という高橋磌一という監修者の序文。これを飛ばして取りいそぎ目次を見ましょう。おどろおどろしい文字が躍っています。

- 序章 「北海道百年」と道民

- Ⅰ 「北海道百年」で何がやれているか

- Ⅱ 百年の歴史をどうみるか

- 第1章 北海道開拓のいしずえ

- Ⅰ 日本資本主義の「内国植民地」

- Ⅱ 囚人労働

- Ⅲ 屯田兵

- Ⅳ タコ部屋=土功部屋

- Ⅴ 炭鉱の飯場制度

- Ⅵ 人柱の上に

- 第2章 労働者と農民のたたかい

- Ⅰ 寄生地主と独占資本

- Ⅱ 労働運動の夜明け

- Ⅲ 労働運動の新しい展開

- Ⅳ 農民運動の夜明け

- Ⅴ 社会主義思想の普及と労働・農民運動

- Ⅵ 嵐の前

- 第3章 十五年戦争と道民

- Ⅰ 弾圧と侵略の道

- Ⅱ おそいくる嵐のなかで

- 第4章 戦後の民主化──道民の歴史が始まる

- Ⅰ 「俺たちの労働組合万歳!」

- Ⅱ 土地を働く農民へ

- Ⅲ 2・1ゼネスト

- Ⅳ 田中民選知事の誕生

- Ⅴ 労働運動の分裂と政令201号

- 第5章 サンフランシスコ体制と道民──戦争と弾圧のなかで

- Ⅰ 朝鮮戦争とレッド・パージとサンフランシスコ講和

- Ⅱ 「北海道総合開発」

- Ⅲ 北海道におけるフレーム・アップ

- Ⅳ 「英雄なきたたかい」

- Ⅴ 道民の統一行動の発展と安保闘争

- 第6章 安保体制下の道民──帝国主義・軍国主義の復活の下で

- Ⅰ 「第2期北海道総合開発」

- Ⅱ 合理化の嵐

- Ⅲ 変わりゆく農漁村 [1]

この本は「北海道百年」の空前の盛り上がりの最中に企画・執筆が行われ、記念の年に間に合うように急いで出版されました。

■「開拓者精神」とは何なのだ?

北海道百年がどのような事業であったのか、すでに本サイトの読者の方はご存じです。それは万博を上回る規模で行われた、北海道百年の歴史の中で最大のイベントでした。

『はたらくものの北海道百年史』を書いた歴史教師たちも、

「先人の労苦」に感謝し、その「開拓者精神」をうけついで、北海道の「輝く未来」を切りひらく決意をかためることが「北海道百年」を記念する意味なのだ──と道側はいっているようだ。[2]

といったんは「北海道百年」の意義を受けとめます。しかし──

だが、これを読まされた道民のほうには解きがたい大きな疑問がいくつもある。[3]

として、

北海道はたくましく発展したというが、そのように賛美できるのか?

開拓者精神に燃えた先人の英知と労苦と言うけれども、タコ部屋労働の土工夫や飯場で死んでいった炭鉱労働者は「先人」ではないのか?

北海道は夢の多い唯一の地域と言うけれど、アメリカや日本の独占資本以外にだれが今の北海道で夢を語りうるのか?──と次々に疑問を投げかけます。

極めつけは、

「開拓者精神」をうけつげといっているけれども、その「開拓者精神」とは何なのだ? 文句をいわずあたえられた条件のなかで黙々とはたらけ、という「道徳教育」そのものではないか。[4]

という断定です。「開拓者精神」が「道徳教育」であることが、何かとんでもない罪悪のような書き方です。こんな疑問をいだく道民がこの時どれほどいたのか分かりませんが、道歴教協の教師たちは、「北海道百年」とは、

新たな国民精神総動員運動なのである。[5]

と決めつけました。

■真実を説きあかす責務が課せられている

特権官僚や独占資本家のあくなき利潤追求や反人民的な言行はひたかくしにかくされる。それどころか、かれらのそういう面を巧妙に弁護し、あるいは肯定的に書き変えたりもする。つまり歴史の偽造が公然とおこなわれている。[6]

と激しい怒りをあらわにしました。

歴史教師である自分たちの前で、公然と間違った歴史が作られている──という激しい怒りです。

では彼らの言う「正しい北海道の歴史」とは、どのようなものなのでしょうか?

北海道の近代百年の歴史をつらぬいている二大潮流。その一つは、日本資本主義の「内国植民地」として北海道が開発されてきた歴史。いま一つは、はたらく道民が血と汗を大地にしたたらせながらたたかってきた歴史。この二大潮流がぶつかりあい、怒涛をなしてきたその総体こそ北海道の百年の歴史である。[7]

ということだそうです。それなのに

「北海道百年」ブームがつくりだされ、百年の歴史の偽造がすすめられている。[8]

であれば、歴史の教師であり、学校で歴史を子どもたちに教える立場である自分たちには、

百年の北海道史の真実を説きあかす歴史的責務が課せられている。[9]

ことになります。そうしてみんなでこの本を書いたというのです。

■愚かに捨てられた屯田兵

「囚人労働」「タコ部屋=土工部屋」「人柱の上に」というタイトルを見ただけ内容の想像が出来そうなものは飛ばし、例えば44ページの「屯田兵」を読んでみましょう。

屯田兵は、北から迫るロシアの脅威から日本を守り、かつ北海道開拓の模範となるという困難な任務を見事に遂行し、今日の北海道の礎となりました。なおかつ日露戦争では「二〇三高地」の激戦、「奉天会戦」の勝利に貢献し、 日本の独立を守った英雄です。期待と不安が混じる思いでページを開いてみました。

屯田兵制度ができたのは一八七四年(明7)。天皇制政府がこの制度をつくったのは、開拓労働力の移入、常備兵団の代用、解体武士団への対策のためであった。

士族屯田はたんなる士族授産ではなく、北海道の治安対策としての性格を強くもっていたといえる。

かれらは常備兵団の代りとなり、対外戦争はもちろん西南戦争のような内戦にまでかりだされた。

またかれらの日常は、上官の日常私生活にまでわたる、ことこまかなきビしい規制と監視があった。[10]

と紹介した上で、屯田兵制度が終了すると、

北海道に常備兵団がなく、労働力の不足な時には重宝がられていた屯田兵も、その任務を終えたときには完全に見すてられてしまった。[11]

と言い捨てています。つまり、屯田兵といえども、天皇制政府にいいように使われ、捨てられた愚か者と彼らは言いたいようです。(屯田兵は第7師団に編入され、日露戦争で活躍しますから、これこそ「偽造」ではないかと?)

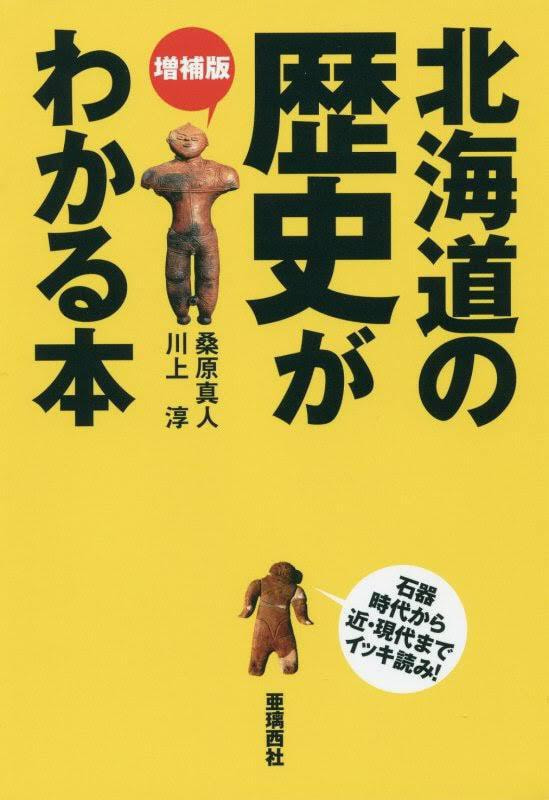

さて次は、43年時計を進めて現在北海道で最もポピュラーな北海道史の解説書である『北海道の歴史が分かる本』(桑原真人・川上淳・2011・亜璃西社)の208p、「32・北海道に屯田兵が置かれた本当のワケとは?」という章の末尾、まとめの文です。

屯田兵は、土着の軍隊という面だけでなく、警察的機能も期待された存在だったのである。[12]

この本でも、日露戦争の戦功など、屯田兵が果たした功績には一切触れず、警察的機能を強調しています。これは『はたらくものの北海道百年』の「北海道の治安対策としての性格を強くもっていた」を受け継いだものと考えられます。

■無数の人柱たちの血潮

このような道歴教協の教師たちにとって明治維新以降の「北海道」は

北海道は日本賓本主義を育成するための「内国植民地」[13]

なのです。

この「内国植民地」という言葉、よく覚えておいてください。

この連載の後半に多く登場します。この言葉は特に80年代の北海道史研究者の中で盛んに議論され、北海道は植民地=日本帝国主義の侵略という観念が学者の中で定説となります。

「内国植民地」と言うためには「侵略される人々」が必要となります。無人の地では「進出」ですから。ここから「アイヌモシリへの侵略」という概念が産み出され、2007年の「国連先住民権利宣言」を日本が受け入れざる得なくなった背景となりました。

さて、そんな見方をする彼らから見れば「北海道開拓」とは、

それは無数の人柱であった。そのいしずえの上に日本資本主義の「内国植民地」は確立した。日本資本主義はこの「内国植民地」の甘い果汁を、音をたててはらいっぱい吸いはじめる。だがその果汁こそ、無数の人柱たちのまっかな血潮そのものであった。[14]

ということになるわけです。

■「北海道百年」の正体は一大思想攻撃

このような言葉をたくさん連ねた上で、道歴教協の教師たちは最後にこう言います。

だれのための「北海道百年」か、答えはすでに出ているといってよいだろう。

それは、真に北海道を築きあげてきたはたらく道民のものではない。百年余にわたってはたらく道民を支配し、収奪してきた支配者たち(戦前は天皇制官僚、軍閥、独占資本、寄生地主、戦後はアメリカ帝国主義、日本独占資本、そしてそれらの手先)の「栄光」を賛美する祭典。

そして「輝く未来」も、その体制のもとでつらぬくことを大宣伝する儀式。しかもそれらを、先人をしのぶ素朴な道民の感情をくすぐりながらつらぬこうとする一大思想攻撃。これが「北海道百年」の正体なのである。[15]

どこからか、とんでもない攻撃が仕掛けられているようです。私たち道民はどうしたらよいのでしょうか?

はたらく道民は、かれらとともに祝う百年をもちあわせてはいない。支配し、収奪したものと、支配され、収奪されたものが、どうして同じ祝いの席につくことができるだろうか。

はたらく道民にとって、今年一九六八年は、百年のたたかいの伝統をうけつぎ、北海道を真の主人公の手にとりもどすために、新たな決意を燃やす年なのである。[16]

こう宣言して、道歴教協の教師たちは「北海道百年粉砕」を強く決意しました。

残念なことに実際には「北海道百年」は盛大に行われ、歴史教師たちの頑張りにもかかわらず、「はたらく道民」はまったく立ち上がりませんでした。北教組も加わる全道労協は旭川に「風雪の群像」を建てて「北海道百年」に進んで参加したほどです。

しかし、道歴教協の教師たちはこれくらいのことではくじけません。以降も北海道開拓を賛美することに強い敵愾心を燃やし、さまざまなかたちで攻撃を仕掛けていきます。その努力が50年後に実り、平成30年の惨状となりました。

このような著しくバランスを欠いた主張が広く受け入れられるはずはないのですが、現にこの本に述べられていることは、北海道の歴史学の基本概念になっています。

時代とともに風化すべきこのような極端な考えが、今も生き続けているのには、いくつかの段階、さまざまな理由、いろいろな事情がありました。それを解き明かそうというのがこの連載です。

次回は、この本が書かれた経緯を見ていきたいと思います。

【引用出典】

[1]北海道歴史教育者協議会編『はたらくものの北海道百年史』1968・労働旬報社・8-15p

[2]同上・21-22p

[3]同上・22p

[4]同上・23p

[5]同上・25p

[6]同上・26-27p

[7]同上・28p

[8]同上・28p

[9]同上・28p

[10]同上・44-45pから抜粋

[11]同上・46p

[12]桑原真人・川上淳『北海道の歴史が分かる本』2011・亜璃西社・208p

[13]北海道歴史教育者協議会編『はたらくものの北海道百年史』1968・労働旬報社・34p

[14]同上・59-60p

[15]同上・272-273p

[16]同上・273p