札幌月寒

岡 田 幸助

札幌市豊平区月寒は、豊平区と白石区の境界沿いに広がる高台地で、1902(明治35)年に豊平村と合併するまでは月寒村でした。この月寒村の草分けは1871(明治4)年に岩手県人44戸185人です。今回紹介する岡田幸助はその岩手県入植団の一人で、今回取り上げたものは1959(昭和34)年発行の『豊平町史』に掲載された岡田さんの手記です。月寒開拓が南部藩の士族入植団によって進められたことが分かります。今日と明日の2回に分けてご紹介します。

明治維新後、藩が廃されて県を置くことと事なった。いずれの藩士も禄(給与)に離れ、求めても職がなかった。ことに疲弊していた南部藩のことであるから、旧藩士の窮状は実にみじめで、中には家財道具を売り払い、火ばしまでも売るという有様であった。

南部公も下臣のこの困窮をご覧になり、非常に心配されていた。時あたかも北海道開拓使の水野大主典という人が、北辺の守りと開拓のために北海道移民を募りに来られて移住を勧められた。南部公も国土開発のためこの移民政策に賛成され、旧藩士にもすすめられた。

その頃、松前(北海道)に移住するなどということは、今なら南米移民のような気持ちであった。国のためとはいえ郷土を捨てて松前に移住することは並々ならぬ決心を要したのである。

春の雪も消え、若草は芽ぶき、遠山にはまだ雪を頂く旧三月一○日、故郷の山河を後にして、いよいよ盛岡を出発し、第一夜は田代で過した。円山組は上田万、月塞組は岩瀬末治が団長格で何かと世話してくれた。翌日は箱石に、翌々日は茂市に泊って二○余里を四日がかりで宮古につき、浄安寺に宿を借り、ここで船待ちのため一週間滞在した。そして宮古を出帆したのは一九日の夜であった。

その夜は暴風のため海が荒れ、二一日に函館についたが、しけのため、みんな一日中船内に引きこもっていた。これより西岸を回航して二三日の未明には余市を眺め、その夜は午前九時頃にようやく小樽に着き、正午頃に上陸した。宮古淀川を出てから実に四日目である。

その頃汽船が物珍らしく船を見るために浜辺に集る人は大変なものであった。今の入舟町付近であったろうか、一向宗で万浄寺という寺があって、この寺に一週間ばかり泊めてもらった。この間浜辺に魚を買いに行ったところ、漁師は「そこにあるからなんぼでも持って行け」といって代金など取らなかった。

それから銭函の漁家に一泊し、円山の下を通って札幌に着いた。札幌は草葺きの小屋があちこちに点在してさびしいものであった。一同はこれらの小屋に分散して世話になったが、私と堀合の二家族は腸倉仁之助という人の小屋の一隅を借りて入った。今考えると松竹座の南方に当っているようだ。

その頃すでに東本願寺があり、飲料水は鴨々川の水をくんで飲んだが、水が枯れると東本願寺まで水くみに行った。今の札幌市街の大通の西端とススキノのはすすき原で、わらびやぜんまいが密生し、紫根という貴重な植物もあった。

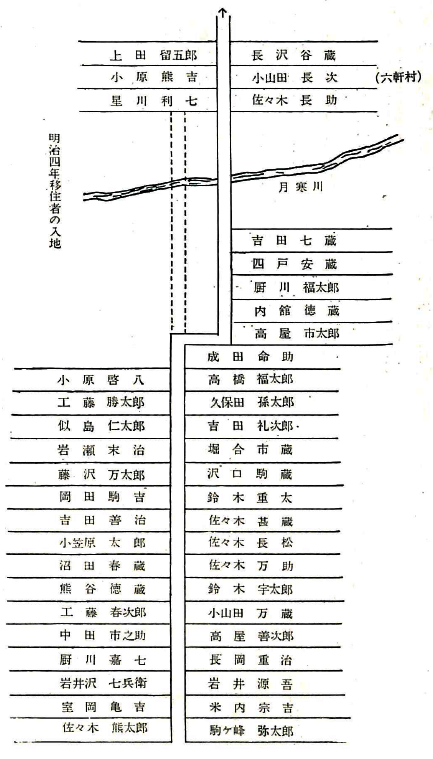

岩手県入植団配置図

札幌に約二カ月いて、月塞に来たのであるが、その時、月寒坂上の今の法華寺や宮本さんの辺に開拓使が建てた倉庫のようなものが四棟(四間から一五間位のもの)が並んでいて、それに四四戸一八五人の移住民が全部仕切りをして収容された。

宮本さんの前に小川が流れていて水は豊富で、飲料水やふろ水にした。月塞坂の西側にもわき水が出て飲み水にした。今でも昔ながらの清水が出ている。私ども四四戸の移民と同時に円山に一○戸、篠路に一○戸、花畔に一○戸、雁木に二○戸の移民団が入地した。(続く)

-----------------------------------------------------------------------------------

【出典】

『月寒町史』1959・豊平町役場