■三重団体結成

村人A:田中さんはまた北海道に行ってきたそうでないか。

村人B:そうだってな、北海道のジャガイモはとっても大きくてうまいそうだぜ。

村人C:とうきびだってすばらしく大きいそうだ。

話に花がさき、実がなって次から次と移住の希望者が増えていった。80戸分あれば大丈夫とかなり余分を見込んで貸い下げを受けてきたつもりなのに、土産のジャガイモとトウキビが宣伝になって、これもたちまち足りなくなってしまった。

こんなことで常次郎は同じ年の暮に3度目の渡道をした。荒々しい北海道の大自然はすっかり雪に埋まって、厳しい寒さが訪れていた。原始林に降りつもった雪を初めて見たときの常次郎の心はどうであったであろう。

このようにして土地の貸下げを150戸分に増やす手続をとった田中常次郎は、年の明けないうちに国に帰ることができた。年が明けると三重団体を組織し、自ら団体長(厳密には副団体長であり、板垣贇夫が名目上の団長となった)となったのである。

明治30年3月18日、三重団体の一行は四日市の港を出港することになった。いろいろの都合で全部1時に出発することができず、まず第一陣の30名が選ばれたが、家族連れの外に独身者も若干まじっていたのである。

この記念すべき船の名は「敦賀丸」と言ったが、横浜までの航海であった。金華山沖の遠州灘でおりからの暴風雨にあった。嵐で船がゆれて金魚屋の桶がひっくり返って、金魚が腐れ、その臭気によって酔い、荻浜から帰るものもあったが、常次郎の妻は帰らなかった。

横浜で日清戦争(明治27年)の御用船であった「仁川丸」に乗り換えて航海を続けた。1週間目に船は小樽についた。目的の北海道の土を踏むと金華山沖の船酔いも全く忘れ、新らしい希望が湧いてくるのである。

国有鉄道は充分奥地に伸びていなかったので、炭鉱鉄道に乗って空知郡の歌志内駅まで到着した。客車なぞもちろんなかったので石炭を運ぶ台車に乗ったのである。

歌志内はその頃戸長役場のあったところで、この付近はもちろん、現在の上川支庁管内の空知郡全部を含む行政の中心地であったのである。伸びてゆく開拓の力がこここには満ちあふれていた。

交通、経済、産業の基地であったこの歌志内から平岸(現・赤平市平岸)までは約2里で、三重団体の第一陣はここを徒歩で歩き、郷土の先人がすでに開拓の鍬を打ち込んでいる平岸の三重団体にひとまずわらじのひもを解いたのである。

■楡の木の下で

田中常次郎は団体長らしく先頭に立って歩いていた。田村栄次郎、久野伝兵衛、高田次郎吉、川田七五郎、吉沢源七,川辺三蔵、服部代次郎等の組長に選ばれた7名が後に続いている。一行は8名なのだ。

空知川をさかのぼって野花南の滝の付近まで来ると、たくましい北方の原始林と切立てたような岩山によって全く進むことができなかった。滝のある川(空知川)が石狩川に合流しているから「滝川」の地名が生れたというくらいに、アイヌ人も知っていた難所だけに冒険をしなければならなかった。

食料の他ナタ、マサカリ、ノコギリを重要な道具として持っていたが、島の下から清水山の南端に出て、目的の富良野原野に達するまでは全く暗い気持であった。

××:見えたぞ、見えるぞ、広い原野だぞ!

○○:夕張岳、芦別岳、煙の出るという山はどれだ。

△△:あれだ! 見えるぞ、十勝岳(硫黄山)だ。

十勝岳遠景(写真出典②)

元気の出た一行は空知川への落口から富良野川を上流に向って進んで行った。枯草だと思って踏みつけた草が落ち込んで川に足をとられたり、木を切り倒して一本橋を渡ったり、春まだ寒い風に吹かれながら、4月12日に上富良野村西3線北29号の175番地に達したのである。(原注:開道50年記念誌『北海道』によると5月4日となっている)

ここは樹木が少く何か広々とした感じで乾燥していた。付近は「かや」や「すすき」の原野で、そのまん中に楡の木が一本立っていた。森や林をなしていたのでなく、独立木だったので一行8名はこの木の下で野宿することになったのである。

この「憩いの楡」は巨木ではなかった。後に常次郎の子の勝次郎が12才の頃、この楡を抱きかかえてみたことがあったが、あまり太くはなかった。

三重団体150戸分の区画割はすでにできていたが、各組長はこの土地を1戸1戸視察して150戸にふりわけたのである。この時、団長田中常次郎はこの由緒の地となった「憩いの楡」の土地を持つことになったのであった。

はるか東の空には雪の無色の十勝岳が原始林の上にそびえて硫黄の煙をあげているのが、付近に立木のないここからはよく見えた。

硫黄山だ──常次郎は故郷の三重を思い出しながら毎朝この山に昇る太陽を見ていた。

■開拓始まる

「憩いの楡」の下に野宿して、初めて現地の視察を終った常次郎と組長の一行は引き返して、いよいよ家族を連れて「憩いの楡」を目標に再出発することになった。

団体長の田中常次郎は安政5年生れ(大正4年死亡の時58才)であったが、母ひさ、満太郎、勝次郎、つれ、米次郎等の子供たちを連れていた。明治30年5月15日、平岸を出発したが、空知川筋は子供や婦人には通行できなかったので、旭川を回り(忠別太経由)の道を選んだのである。

空知太までしか鉄道がなかったので、平岸、滝川、音江村と通過し、15日の晩はアイヌの旧地「神居古潭」の台場ケ原(今の駅附近)で野宿したのである。

新天地開拓に燃える魂を抱いてはるばると向かう富良野平野。家族を伴ってのコタンの夜更けの空に星がまたたいていた。

5月16日の夜が明けた。石狩川に沿って上川平野に出たとき、その広々とした景観によって前途が明るくなったのであった。

旭川市街で飯をたく鍋、味噌汁を煮る鍋(これはバケツの代用にもする)を買ったが、ヤカンは缶詰の缶で間にあわせることにした。

この16日の夜は西神楽の6号附近で前川周次郎という三重県人がいたので一行はここで一夜の宿を借りたのである。7日の夜は美瑛まで来て現在は市中になっている内田氏宅に世話になり、18日に初めて「憩いの楡」の下に到着したのである。

妻子を連れて来てしまうとここが生活の基礎だが、住居となる合掌小屋は4月に建ててあった。開拓の第1歩はまず木を切ることからだった。しかし鋸も優秀なものを持っていたわけでわなく、目を立てる技術も充分でなかったから、南国からきたこの人々に北方の大自然は厳しいものであった。

切り倒した木は6尺位に切って、直径2尺から3尺もある「ヤチダモ」の木も惜しげもなく積み上げて夜ごとに焼いた。こうして赤々と夜空をこがして燃える火が、ここにもあそこにもあがると、原始の人類のように何かよい気持になった。

【上富良野町開拓記念館】

田中常次郎ら三重県団体の資料も

展示されている(写真出典③)

二男勝次郎は12才にて父常次郎、母ひさと共に移住した。開墾はできず母の片腕として子供用の鍬を造って母と共に開墾に従事した。

──こうして富良野盆地の開拓は始まります。その後の苦闘はいずれまた・・・

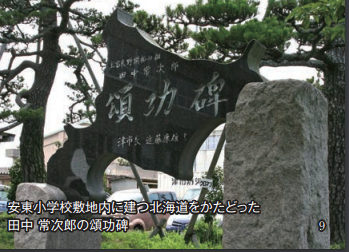

田中常次郎功徳碑(写真出典④)

-----------------------------------------------------------------------------------

【出典】

『上富良野町史』1967・豊平町役場

【写真出典】

①上富良野長HP > 組織 > 教育委員会 > 社会教育班 > 町指定文化財 > 憩いの楡 http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=2056

②北海道の写真 VIEW OF KAMIKAWA ホーム > 地域創生部 > 地域政策課 > 眺め > 上川の観光http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/album/view.htm

③上富良野町ホーム » 組織 » 教育委員会 » 上富良野町開拓記念館 http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=1114

④百五銀行広報誌「すばらしきみえ 2016・1」特集『三重の開拓者たち」https://www.hyakugo.co.jp/mie/img/subamie_2610_1.pdf