【門別】日高の米づくり開祖 互野留作の数奇な運命

明治2(1869)年、蝦夷地が北海道と改められ、本格的な開拓が始まると、不可能と見られていた米づくりに挑もうとする者たちたちが各地で挑戦を始めました。日高の米づくりの開祖といわれる門別の互野留作は幕末維新の激動に翻弄された一人でした。

旧門別町平賀地区①

ペリーの来航による開国を受けて安政2(1855)年、幕府は蝦夷地を松前藩から取り上げて再び直轄地としました。そして奥羽の大藩である仙台・南部・秋田・庄内・津軽・会津の諸藩にその防備を委ねた。

このとき仙台藩は、白老から南千島にいたる区間の警備を命じられ、同年9月に白老を正式に領地として下賜されました。仙台藩は、家臣三好監物を隊長とした藩兵を派遣して陣屋を築き警備を行います。

互野留作は、文政12(1829)年、奥州気仙郡日頃市村に生まれました。仙台藩の蝦夷地支配に際し、農夫募集に応じて安政5(1858)年に北海道に渡りました。白老で農耕と椎茸栽培などで生計をたていた。

しかし、慶応3(1867)年に王政復古が宣言されると佐幕派の不満が高まり、慶応3(1868)年1月、鳥羽伏見の戦いが起こります。仙台藩は会津藩などとともに奥羽越列藩同盟を組織し、維新政府に反旗を翻しましたから、官軍に追討される破目になります。

このことが蝦夷在勤の藩士に伝わると彼らは持ち場を拠棄し、石狩から民船に乗って帰国していきます。残されたのは一緒に移住してきた留作らの農耕移民です。

留作は、蝦夷地の各地を流浪の末、明治3(1870)年にやっとの思いで函館まで辿り着きました。そこで留作は、仙台藩士の移住隊(前述)に遭遇するのです。

維新後、仙台藩は官軍に歯向かったことで重い処罰を受けました。そして、償いの意味を込めて国防の第一線であった択捉島の防備を願い出ました。そして後方基地としての佐瑠太(門別町富川)を与えられたのです。

そこで伊達家の三好長五郎清篤が、明治3(1870)年に146名の率いて佐瑠太に向かいました。ここには後に箱館戦争に敗れた旧幕軍の士卒約70名も加わりました。

偶然、函館で故郷である伊達藩の移民団に遭遇した留作は、この中に加わりました。

しかし、明治維新の改革で廃藩置県、版籍奉還とすすむなかで、仙台藩は、明治4(1871)年8月に蝦夷地の支配地を返上することになりました。

三好隊長は開拓使七等出仕として浦河支庁の初代支庁長に就き、移住した藩士たちにも支配廃止後も3年間の扶助の恩典があったので、副隊長荒井直三郎、高野千代之助などがリーダーとなって養蚕・製塩・耕作など進めました。

各地を放浪した留作は、ここ(門別町平賀地区)に骨を埋める覚悟を固め、本格的に稲作に挑みます。当時、道南の一部を除いて北海道で稲作は不可能と考えれていた時代です。しかし、根っからの日本の農民にとって、この土地で生きることはイコール米をつくることでした。

留作は稲作を試みましたが、うまく行きません。そこで島松村(北広島市)で中山久蔵が米づくりに成功したと聞くと、島松に久蔵を訪ね、耕作方法の教授を受けると共に、種子をもらい受けました。

こうして日高で初めての米づくりが成功するかに思われたとき、明治10(1877)年の沙流川洪水に遭い、せっかくの水田も洗い流されてしまいました。

同時に入植した仙台藩旧藩士の多くは見切りをつけて引き揚げましたが、留作は諦めませんでした。部落民から潮笑を浴び、家族も泣いて中止を願ったが、初心を曲げずに試作を続行しました。

そして明治11(1878)年、あらかじめ水田に与える水を暖める方法を考案し、はじめて1石余の収穫を得ました。この後、さらに研究をすすめ、本格的に水田の耕作を続け、相当量の収穫をみるようになりました。

この後、沙流郡・静内郡・勇払郡で留作から種籾を受けて米作する者が次第に増えていきます。留作も後には56町歩の農地を経営し、小作人4戸をかかえる村一の成功者となり、日高における稲作の開祖と呼ばれるようになりました。

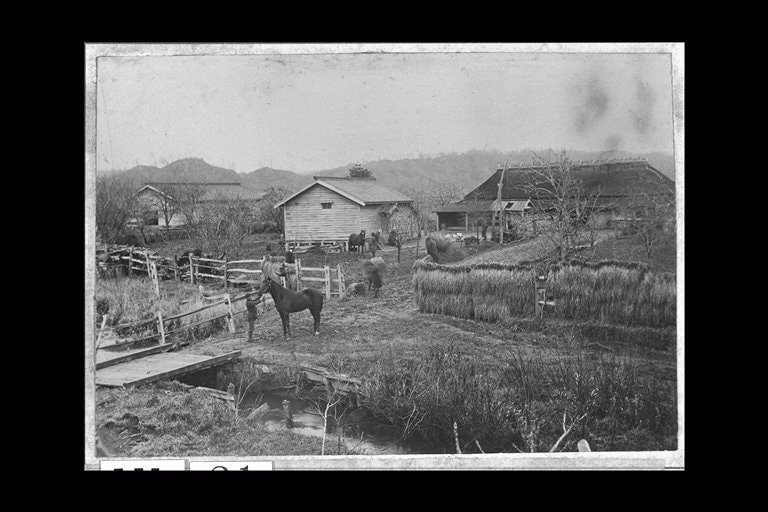

日高国沙流郡平賀村互野留作の住宅及び種馬②

そして、留作は、明治40(1907)年に病のため門別で亡くなりました。68歳で北海道に骨を埋めたのです。

【参考文献】

【門別町史】1962

①日高振興局 海道・日高管内に係る【歴史上人物50人・年代順】一覧!旧門別町平賀地区

②北海道大学北方史料データベース https://www2.lib.hokudai.ac.jp/cgi-bin/hoppodb/record.cgi?id=0B018920000000000

日高国沙流郡平賀村互野留作の住宅及び種馬