ジンギスカン鍋の第一号(昭和8年・滝川郷土館)

これは滝川種羊場に勤務していた中川清吉さんが考案したジンギスカン鍋の第一号です。

滝川郷土館の「ジンギスカン鍋の移り変わり」の最初に展示されています。焼肉の網の中央を盛りあげることで火加減を調整したもののようです。後にジンギスカン鍋は鋳物製へと変わりましたが、網の時代を引き継ぎ火が通るようになっていました。

戦後になって穴が塞がれ、溝を付けた現在のかたちに変わったようです。特有の臭みのある羊肉をどのように美味しく食べてもらおうかと苦心した跡が伺えます。

滝川郷土館

北海道に緬羊が来たのは安政4(1857)年、江戸から函館に10頭を移入してアメリカ人ライスの指導で買い始めたのが最初と言われます。その後、開拓使長官黒田清隆が欧米視察によって彼の地で広く飼われていること認識、顧問ケプロンがの建議などから、緬羊の普及を望み、エドウィン・ダンが場長を務める開拓使の真駒内牧場で買い始めました。その後明治39(1906)年に商務省が札幌に月寒種畜牧場を開き羊の飼育を行います。

畜産試験場北海道支場の改称された月寒牧場の付属農場として大正7(1918)年に滝川に農商務省滝川種羊場が設置されます。昭和6(1931)年7月に北海道に移管されてから大きく発展しました。これは『滝川市史上巻』が紹介する江部乙開拓営農指導員の鶴尾常雄さんの体験談です。

「最初は、紡糸機を買って毛糸紡ぎをしたもので、金ブラシで洗った羊毛を引っかくと毛が揃い、それを紡糸機で寄りかけながら合わせて糸にするのです。緬羊の肉、ジンギスカン料理についてもそれまでは緬羊肉を食べる人がほとんどいなかったが、教えてから盛んに食べるようになりました。灯油のない時、油肉を火であぶるときれいな油ができる。それを葉書を包にしてその中に木綿糸を芯として入れ、溶けた油を筒に入れて冷やすと良いロウソクが作れたものです」

このように毛糸の他、肉やローソクまでつくれた緬羊は、物資不足の暮らしを助ける貴重な家畜として開拓地の北海道では広く飼われました。

ジンギスカンについては『滝川畜産試験場五十年史』(1981)によれば、「昭和7・8年頃にはすでに、北海道緬羊組合連合会主催の羊肉消費宣伝会や札幌の丸井今井食堂や三越食堂に当場産の肉を送り、羊肉の宣伝普及に努めている。昭和24(1949)年吉田場長になってからジンギスカン料理として羊肉を利用の利用を場長自ら一般に普及指導した。これまで嫌われていた羊肉が食糧難の事情もあって一躍好評を博し、現在にいたるも各層で多数の人びとに愛好される基をつくった」とあります。

緬羊肉の食肉化には、昭和10年から34年まで長きわたって場長を務めた吉田稔の貢献が大きいようです。

吉田場長のもと畜産試験場は、羊肉の利用拡大のためにジンギスカンの普及を試験場を挙げて推進しましたが、食糧難の時代が過ぎると特有の臭いが嫌われるようになりました。そこに現れたのが松尾政治(大正7年生まれ)です。

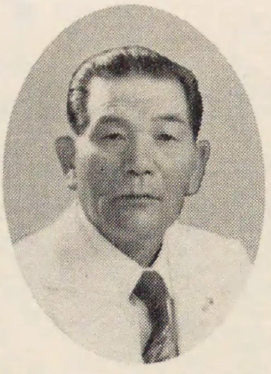

松尾ジンギスカン創業者・松尾政治(滝川市史)

そこで松尾政治は臭いを消すために、ニンニクを使わず、江別乙のリンゴ果汁を中心に10種類の調味料・香料を配合したタレを研究して独自の「松尾ジンギスカン」を考案しました。そして昭和31(1956)年3月、自宅の馬小屋を改造して松尾夫婦と母親の3人は6畳ほどの「松尾羊肉専門店」を開店します。

この味付きジンギスカンはまたたく間に評判を呼び、店は繁盛。昭和47(1972)年に松尾羊肉株式会社になる頃には、道内に250のチェーン店ができるまでになっていました(滝川市史)。このようにして松尾ジンギスカンの成功が滝川をジンギスカンのまちとして広めていきます。