[留寿都・大滝] 橋口 文蔵

①

遅れてきた維新の志士が開いた大農場

男子であるならば、一度は戦国時代や幕末の戦乱に生まれ、英雄的な活躍をしてみたいと思ったことはあるでしょう。

坂本龍馬らが活躍した幕末時代は今も人気のある動乱時代ですが、父や兄たちがこの激動に身を投じ、功を挙げて立身出世を成し遂げた姿を目の当たりにした、幕末明治の少年たちの想いはそれ以上だったでしょう。

しかし、この少年たちが成人したときには、すでに動乱の時代は終わっていました。それでも、父や兄たちのような情熱をぶつけたいと思ったときに、彼らの前にあったのは北海道でした。

こうした遅れてきた志士たちの情熱は、明治の北海道開拓おいてとりわけ大きな原動力になっています。羊蹄残の南、留寿都、壮瞥の開祖・橋口文蔵はそうした一人です。『留寿都村史』(1969)から橋口文蔵を紹介します。

■志士の血を受け継ぐ

橋口文蔵は薩摩藩士橋口兼三の長男として、嘉永6(1853)年に鹿児島に生まれた。彼の父は明治維新後には司法官としてはたらき、のちに元老院議官、貴族院議員などに就任している。

文蔵は維新後には英語を学び、明治9(1876)年、彼22才の時にアメリカに渡り、マサチューセッツ州のアマスト農学校に学ぶことになった。

彼は明治14(1881)年7月にここを卒業して帰朝し、開拓使御用掛となり、開拓使廃止以後の明治15(1882)年2月には農商務省御用掛にかわっている。明治16(1883)年に不振にあえいでいた紋鼈製糖所の所長となり、これを軌道にのせ、北海道の甜菜栽培の基礎づくりに大きな寄与をしている。

この工場が民間に払下げられてから、彼は札幌農学校長をへて、明治23(1890)年には北海道庁第二部長に就き、勧業、土木行政の最高責任者となった。彼が留寿都に182万坪(約600ヘクタール)の未開地貸下げをうけて、一大牧場を経営しようとしたのはこの頃であった。[1]

父の橋口兼三は文政11(1828)年生まれ、幕末の薩摩藩藩政改革に活躍し、参政、権大参事を歴任した薩摩藩の重臣でした。維新後は大坂控訴裁判所検事長など司法畑を渡り歩き、元老院議官に就任しています。兼三の弟、橋口伝蔵は典型的な維新の志士で、文久2(1862)年に脱藩して勤王派の志士として酒井忠義襲撃計画に参加するなど京都で活躍、寺田屋事件で斬殺されました。

橋口家の三男、橋口覚之進もまた維新の志士でした。指宿藤次郎が京都の見回り組に殺されたとき、主人を置いて逃げ出した侍従の首をはねたという逸話が伝わっています。樺山家の養子となり樺山資紀として海軍大臣を務めるなど、維新政府では海軍の重鎮として活躍しました。

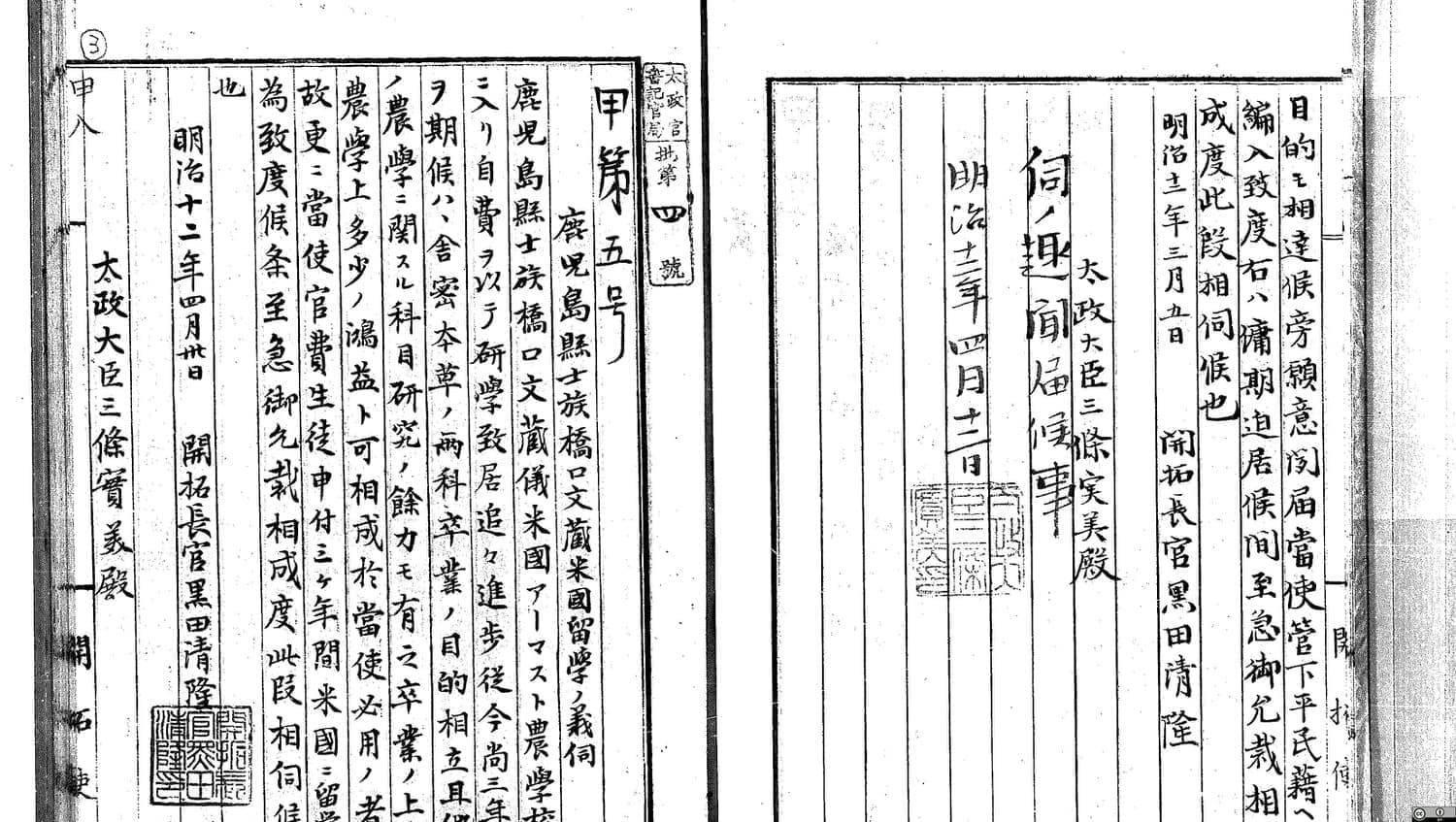

『鹿児島県士族橋口文蔵、米国留学の件』(明治12/4)

開拓使長官黒田清隆が太政大臣三条実美に当てた伺い書。自費で留学するとしている橋口に官費による援助を求めている。②

■農業の真価を大に紹介せん

橋口文蔵はこれら叔父の影響を強く受けたのでしょう。上京して慶應義塾に学び、官費留学生としてマサチューセッツ農業大学に留学。すなわち札幌農学校教頭から帰国したウイリアム・クラークの元で農業を学びました。慶應義塾の福沢諭吉が北海道開拓の夢を説いたことで、多く塾生が北海道に渡ったことはよく知られるところですが、橋口も福沢諭吉に北海道開拓の夢を説かれ、クラークを追ってアメリカに渡ったのではないでしょうか。

同じ慶應義塾の塾生の依田勉三はすぐに十勝の開拓に入りますが、明治の北海道で重きをなした薩摩閥の橋口はその毛並みの良さから開拓行政で活躍、明治24(1891)年に同庁の部長職のまま札幌農学校第5代校長になります。そして留寿都に大農場の貸下げを受けるのですが、こうした職権を利用して土地を入手することは当時でも許されなかったでしょう。アメリカで学んだ洋式農業を自ら実践することで、札幌農学校の生徒たちに北方農業のあり方を示そうとしたのちがいありません。

『留寿都村史』は大正3(1914)年の『真狩村誌』から次のように引用しています。(用字をわかりやすく直しています)

ここに本村の開拓に与つてかありしものは橋口文蔵なり。文蔵は薩摩の人。多年北米大陸に在りて農学を修めかつつ大農組織の農業を実見したるをもって、本邦農業の集約的にして規模の狭小なる、実に農業者の多くは世人より土百姓と排斥せられ、また自らもその称に甘ずるを慨し、之の改良を図らせんとせしもいかんせん旧慣牢乎として革む可がらす。到底内地において之が雄図を施すの余地無きを察し、新殖民地たる本道にあって利益を顧みず、模範的農場を開きて農業の趣味と真価とを大に社会に紹介せんとせり。[2]

留寿都村 羊蹄残と貫気別山を望む③

■太平洋横断より高かった運賃

橋口は農業を近代的な産業として認知させるべく、アメリカで学んだ大規模農業を実現するために、開拓史・道庁に入り、それが実現できる地位を目指したようです。同じく『真狩村誌』からの引用です。

自ら地所を羊蹄山下の曠野、即ち字留寿都に選定して貸下の許可を得たり。当時この地全く羆の巣窟にして未だかつて人跡の通せるなし。しかれどもこの地わが事業の地なるべきを確信し、百八拾万坪をとし、牧場となすへく許可を受くるに至れり。

留寿都八紋甎(現在の伊達町)をさる十三里の地にして、米噌その他日用品の運搬に不便なるがために中継駅を設くる必要を感じ、更に有珠郡壮鼈村において十万坪の地を願下く。ただちに開墾に直手せり。壮鼈(現在は壮瞥)は洞爺湖に接して風景絶佳なり。ゆえにここに別墅(別荘)を築き、しかししてその開墾は小作法を用い、一部を果樹園とためすの目的をもって苹果(りんご)を栽植したり。

かくのごとく中継駅の基礎定まるに当り、始めて留寿都牧場の経営に着手するの時機となりしが、湖上の便を利用せんがために十石の和船を造らしめたり。洞爺湖上、土人の丸木船以外運輸を採りしは実に彼をもって嚆矢となすなり。

留寿都牧場の組織は多年の宿望により専ら米国の大農場式に倣い、機械はことごとく桑港(サンフランシスコ)より輸入し、その価格殆ど二千円以上に達せりといふ。

しかも紋鼈、留寿都間、農具の運搬いかに困難なりしか。運賃の如きは実に桑港横浜間よりも多かりしと。もってしても創業者の苦心多かりしを察するに難からさるなり。[3]

驚くことに明治20(1887)年当時、伊達市ー留寿都村の運賃が横浜=サンフランシスコ間の運賃より高かったというのです。その理由を『留寿都村史』はこう解説しています。

留寿都と伊達との距離は13里、約52キロほどあって、道路としては前にのべた本願寺道路が虻田から洞爺湖畔を通り、中山峠をこえて札幌へ行くものとなっていた。しかし、これも函館から室蘭をへて札幌にいたる「札幌本道」が通じてからは、廃道同然のものとなっていた。それで、米や味噌、日用品などを運ぶのに伊達から留寿都までを往復4日もかかったのである。そこで、中継基地として壮瞥村をえらんだのである。[4]

■橋口がいなければジンギスカンはなかった!?

橋口農場管理人、上田半次郎が

植えた北大ポプラ並木④

橋口文蔵は道庁の高官ですから、みずから農場に滞在して経営に参加するわけにはいきません。札幌農学校の校長として理想的な洋式農業をモデルを示す目的もありましたから、農場の経営は農学校の卒業生、上田半次郎に委ねました。この上田半次郞は有名な北大ポプラを作った人物と言われています。後に農学校に戻って助教授となっています。

橋口がモデル農場を目指した農場はどんなものだったでしょうか?

土産馬拾四五頭と南部産の牛拾頭を購入し、而かもその改良を図らんがため、馬は種馬として清仏戦争の際、仏国(ふらんす)騎兵の乗用たりしもの(アルゼリ一種)を我政府にて買い入れたるもの、その五、六頭を、牛は北海道庁の種畜場にて生産せし、純粋の短角種(ショートホーン種)を借り受け、大に畜産の改良および蕃殖を期したり。綿羊の如きは当時識者間において本邦に適せずとの定評ありしも、独り彼は断じて然らざるを信じ十数頭を飼養したりき。[5]

綿羊は橋口が周囲の反対を押し切って導入したことで北海道に広まりました。橋口がいなければ、北海道名物ジンギスカンはなかったかもしれません。他にも数多くの新基軸がありました。

その経営には、いろいろな新しい技術を導入した。とくに、明治24(1891)年8月、北海道庁を退くと、彼はふたたびアメリカに渡って、新しい技術をもちかえった。2メートルもある両端に柄のある大鋸、牧柵にばら線(有刺鉄線)を利用すること、放牧の牛馬の首に簡単な鈴をつけること、くまの害を防ぐためのアメリカの猛獣捕獲器などの導入がそれである、という。[6]

道東や道北で当たり前に見られる有刺鉄線の牧柵は留寿都村の橋口農場から始まったのですね。

■北海道からメキシコ・台湾へ

こうした意欲に満ちた橋口農場でしたが、失敗に終わりました。その理由として『留寿都村史』は「橋口文蔵遺事録」を引用して「事業の進行について不慮の困難を来せるは主に人夫の欠乏と運搬の不便等にして」と紹介しています。。

その当時においては人夫を雇ふの難きは言ふまでもなく、数里を隔ててようやく鶏犬の声を聞くの有様なりしが故に、人夫を需むる如きは殆そと望む可がらす、偶々応するもの有るも高給に非さるはなし。

道路険悪にして紋鼈よび僅十三里程なるも日用品の運搬に往復四日を費し、初めは米噌を人に背負わせて運搬せしか、時としては運賃却て米噌の価に超過せしことありき。

海抜千二百尺の高地なるをもって降霜早く、冬期は積雪六・七尺に及び、五月に至らざれば融雪を見さるをもって農産物秋熟宣しからず。牛馬の如きも寒風に冒され斃死するもの多く、殊に羆熊出没して之が害を被りし馬匹また少なからず。[7]

橋口が合理的なアメリカ式大農場と意気込んでも、伊達までの運賃がサンフランシスコまでの運賃よりも高い辺地での農業はやはり無理があったようです。この強者どもの夢の跡橋口農場を『留寿都村史』はこう評しています。

橋口文蔵はついに留寿都牧場を加藤泰秋に譲渡した。加藤泰秋は橋口文蔵の意志をうけつぎ、はじめは直営をつづけたが、間もなく、小作貸付に転換していく。つまり、橋口文蔵がいだいていた大農経営の構想は、もろくも消えうせていったのである。

しかし、彼が輸入して、加藤泰秋に引きついだ大農具のいくつかは昭和初年に日の目をみることになるのである。ヘイ・モーア、ヘイ・レーキなどがそれである。それらの農機具が赤クロバーを組みこんだ有機的な輪作経営を可能にしたとみることもできる。

橋口文蔵が留寿都におろした種子ーアメリカ農業技術ーは思わぬところで芽を出し、また、その後に導入された技術と結びついて、実を結んだのである。[8]

さて橋口ですが、スキャンダルに巻き込まれて道庁部長と札幌農学校校長を追われます。その後、明治27年(1894年)にメキシコを探検し、詳細な探検報告書を挙げます。これが評価されて台湾総督府に入職、台北県知事となり、明治36年に生涯を閉じています。まさに遅れてきた維新の志士でした。

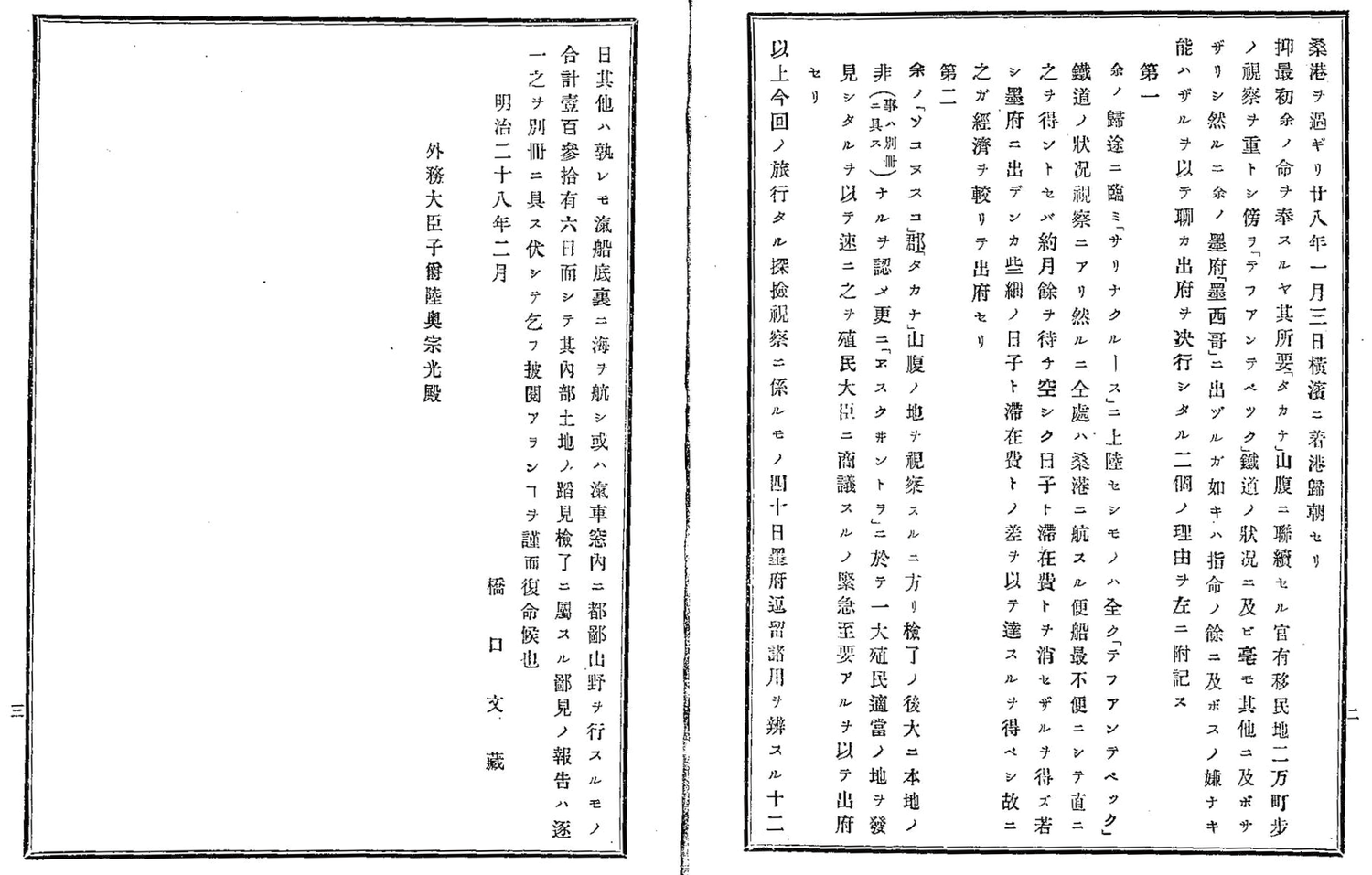

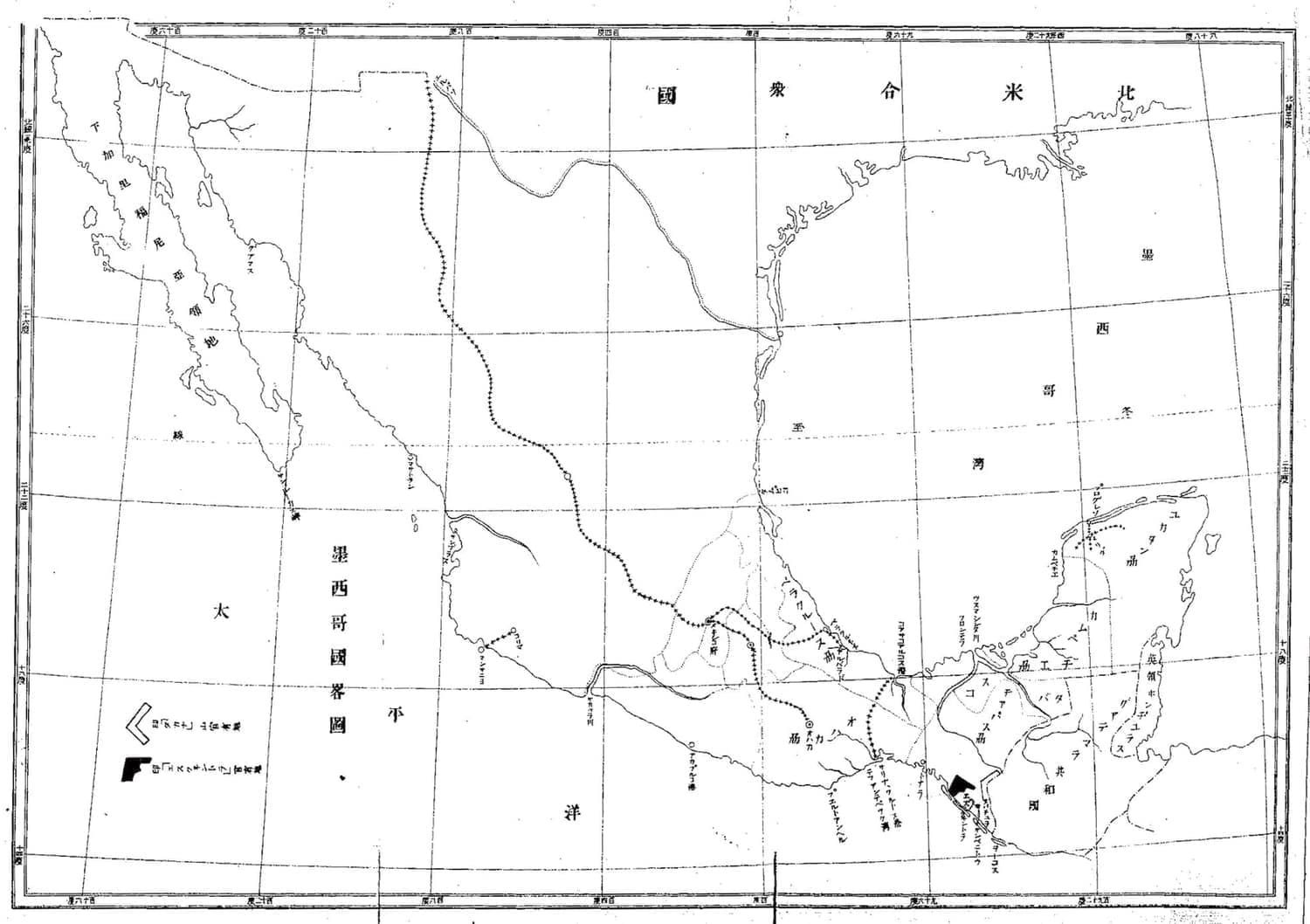

橋口によるメキシコ探検復命書(1895)⑤

明治日本とってまったく未知の国だったメキシコに対して貴重な知見をもたらした

【引用参照出典】

[1]『留寿都村史』・1969・177-178p

[2]同上178p

[3]同上

[4]同上179p

[5]同上

[6]同上

[7]同上

[8]同上180p

①『留寿都村史』・1969・178p

②北方資料デジタル・ライブラリーhttp://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/dsearch/

③ルスツ映像素材・資料サイト https://rusutsu.jp/gallery/archives/

④北海道大学公式サイト https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/contents/article/757/

⑤国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/search/