[日高] 開拓地の住民自治

北海道開拓は官依存なのか

北海道開拓を蔑む言葉の一つに「官依存」があります。アメリカなどと違って北海道の開拓は、何から何まで官僚=行政の強い指導と手厚い保護によるものあり、そうした指導と保護を受ける中で北海道民はすっかり官依存となってしまったというものです。80年代から90年代の北海道開拓排斥時代によく聞かれましたが、実際にはどうだったのでしょうか? その疑問に答える昭和52(1977)年発行の『日高町史』に「住民自治」と題した一節がありましたので紹介します。これを読むとわかるように、〝依存〟から最も遠い、独立自営の自治精神が開拓者精神の基盤であったことがわかります。

自治の始まり

ある地域に人が住み始めると、そこに交流を生じるようになる。その交流は住民個々の利念を調整し、相互扶助を図りつつ、村落を構成する。やがて村落は住民の意志を総合した自治機構を持とうとし、それを体系化しようとする。これを逆にみれば、住民の自治機能が成立したとき、そこに村落が形成されたことを認めることができる。

住民の自治は、ほとんど「行政」の及ばなかった開拓の初期のころから、さまざまに形を変えながら続けられてきている。それは、はじめは部落の変化に応じて、やがては村落の変容に従って、そして町村の進展に伴って、つまり時代の変遷に即応しながら、みずからもその形を変えて続統してきたものであった。

はじめに村落が形成されると、そこに住民自治が発生すると述べたが、それは生産と深く密接に関係を持つものであった。つまり農、林業を中心とした村落集団が、農・林業という生産手段を通して協同し、助けあって村落を機能的な集団に仕上げてきたからである。

また直接生産には結びつかないが、間接的にそれを支えるものとして、災害からの防衛、交通の確保、あるいは村落内の抻祭など、村落の開発から村落集団の精神的行動にまで、住民自治の範囲は広いものがあった。

労力の貸し借り

まだチロロ、ウシヤツプ、サンサコロ、オカシユンベなどと呼ばれていた頃の環境ほとんどは樹齢何百年という樹木に蔽われ、昼なお暗く、薄気味の悪いところが多かった。

開墾はまずこの樹木の伐採から始められたことはいうまでもないが、1人の力では手の施しようもない巨木にぶつかることはしばしばであった。こうしたとき、部落のなかでは互に協力して伐り倒し、抜根した。これはその後の作付、田植え、稲刈り、除草などの農繁期にも行われた現象であつた。

しかもこうしたことは、たんに部落のなかでというだけにとどまらず、部落集団として他部落にまで及んだ。ここでの労力の貸借関係は、部落を機能させ、そしてその機能を高める源泉になった。開墾の初期には、労力がその総てであった。そこに馬が加わっても、さしたる変化はなかった。

学校の開設と維持

この生産を基調にして始まった住民自治は、私設教育所の設置、部落神社の建立、道路の開削、架橋などに拡大されていき、校舎の建築には、部落中が労力を出しあうと同時に、資材まで持ち寄られた。こうして建てられた教育所の維持費もまた部落共同の負担であった。

千呂露の場合を例にとると、教師の給料はイナキビ、トウモロコシや(まき)などの現物支給であった。こうして教師は部落に同化した。

その後、官設教育所が設置されるようになるが、そのときになっても、この住民自治の形は生きていて、校舎の増改築、グランドの整地などに出役という形の労力を提供する。校舎が部落の寄り会い所にあてられたのは当然すぎるほど当然であった。

ここで書き落とせないのは教師夫人の果たした役割りである。昭和初期まで教師夫人は助教という形で、僅かな手当を支給されている。夫たる訓導の補助役を義務づけたものであったが、そうであってもなくても、夫人たちはよく児童の面倒をみた。児童の而倒ばかりか、子女に裁縫を教え、料理の手ほどきまでした。それぞれが善意に発した家族ぐるみの交流と献身であった。

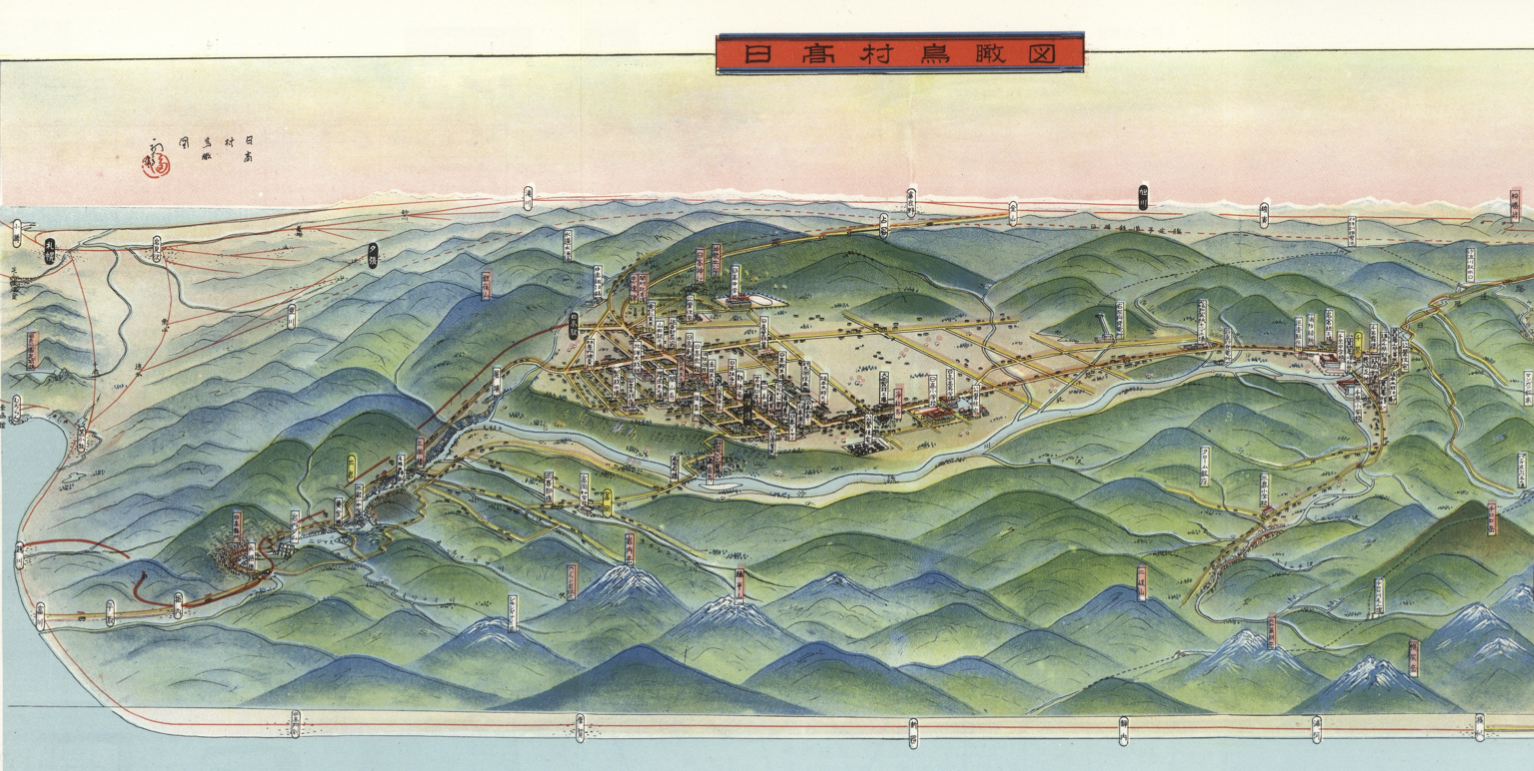

日高村鳥瞰図(1962)①

開拓を支えた部落神社

いっぼう部落神社の建立は、私設教育所などと同じように、入地とほとんど同時に行われた。そうした時期にこそ、神は祀られねばならなかった。日常の生活を脅かすさまざまなもの、自然の脅威、天災、疾病、野獣などから身を護るため、具体的な防衛策を講じると同時に、なおその問題を埋める超越的な力に頼ろうとしたからである。入植者の少なかった初期にはことさらそうであったと思われる。

そしてこれはもっとも重要なことであるが、困難と危険にさらされ、ともすれば挫折しようとする気持ちを、神を中心とした結束で克服することに役立った。この結果があればこそ、村社の例祭には部落中が仕事を休み、労働から解放されて参加したのだった。

初期には千呂露神社、明治神社、八幡抻社、3岩神社の4社があり、それらはいずれも春秋2回の例祭日を定めた。この例祭日には部落中が寄り集まり、作付のことや暮しむきのことなど話しあったといわれる。こうした祭礼は、部落の自治と、基盤になる連帯感を高めるために欠かせない行事になった。

部落総出て開いた道路

長いあいだ〝陸の孤島〟といわれてきただけに、住民の道路に対する期待と熱意は大きく、入植の当初から、その開削には部落こぞってあたってきた。道路は生活必需品が入ってくる経路であり、収穫した農作物を運び出す動脈であった。そしてそこから「文化」もやってきた。

道路開削ですぐにも挙げられる例に、大正2(1913)年千呂露のいわゆる岩石道路の開削がある。やはり部落中が資金を出しあい、出役で難嶮の開削にあたった。

しかしこの岩石道路は、こうした部落中の労苦をよそに数年を出ず流出してしまう。もはや部落の成し得るところでないと判断したとき、部落の総員で官庁に嘆願書を提出し、ようやく行政の及ぶところとなる。またこれも難嶮であった。

右岸道路が駄馬の運行可能な里道に開削されたのは明治43(1910)年であったが、三菜頃-右左府間はなかでも難路で聞こえ、開削後も部落間の往来は難渋を極わめた。したがってこの補修と改良はどうしても欠かすことはできず、とくに三菜頃、岡春部の住民は春秋2回、部落総出で労役に従った。

こうした住民の自治は、教育所、神社、道路に限らず、その総てにわたっていた。繰り返すが、とくに開拓の初期、行政の及ばない時期の住民自治は、部落そのものの存在と一枚岩になって推移した。

行政の浸透に従って

やがて戸長役場が開設され、幌去村から分れて右左府村が地図に名を現わすことになり、行政が未端まで徐々に及んでくると、住民自治の自立範囲はせばまつてくる。それは当然といえばいえるが、そうした過程で奇妙なことに、しばしば部落問に利害の対立をみることになる。

部落の生成、膨脹という自然な営為の裏側に無意識のうちに育てていた閉鎖性で、行政が村単位の施策を樹てようとしたときにハレーションを起したのである。この時期、小学校改築とそれに伴って校区を改めようとしたときに、部落民が衝突したことがある。もっともそれは当時の行政が上から下へというものであったことと無関係ではない。

しかし、生産の場における労力の貸借という、住民自治の基本となった作付や、穫り入れなどの協力関係はその後も長いあいだ続けられる。

いかがでしょうか? はっきりと言えることは、依存心の強い脆弱な移民が受け入れられるほど、北海道の自然はやさしくはありませんでした。官の与える〝保護〟も、北海道の過酷な自然の前には焼け石に水でしかなく、試練を乗り越えるこができたのは、自立した北海道開拓者の連帯と協同の精神だったのです。

【引用参照出典】

『日高町史』1977・日高町・279-281p

①北方資料デジタルライブラリー

http://www3.library.pref.hokkaido.jp/digitallibrary/