[和寒町] 津村 イセさん

今の楽しみは、極楽からのお迎えが来て、25年前に亡くなった夫のもとに行くこと

『和寒町史』(1975)の最後のページに収録されていた開拓功労者 津村イセ さんのお話をお届けします。イセさんは明治9年に愛媛県に生まれ、明治41年に夫の津村徳三郎さんとともに38歳で和寒に入植しました。昭和50年、イセさん100歳の時に町史編纂委員会からインタビューを受けた記録です。

先に【開拓入門講座】で「拝み小屋」を取り上げましたが、小屋に充満する煙が原因なのでしょう。イセさんも失明の危機を迎えました。さまざまな困難に耐え抜いて1世紀の長寿を実現したイセさんの言葉は朴訥で決して派手なものではありませんが、御仏への信仰、厳しい開拓を力を併せて乗り切った開拓者仲間の絆、夫のへの揺るぎのない愛──そうしたものが時代を超越して私たちを感動させます。

■太陽の光は道路だけ照らしていた

明治41(1908)年3月6日、団体移住民の一員となって四国を船出したが、途中で船の修理をしたりしたので、20日間かかって3月26日ようやく小樽に上陸した。

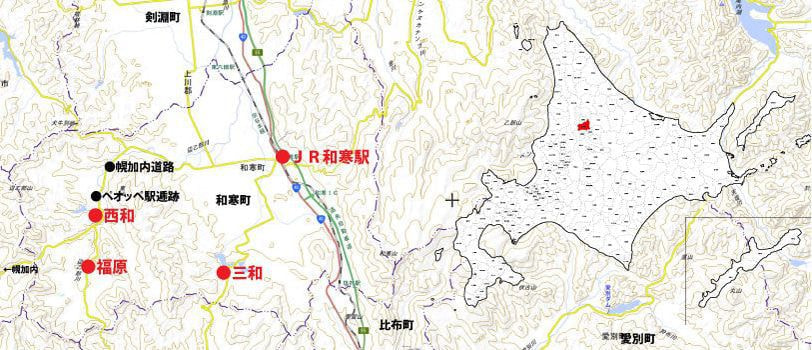

団体移住ということだったが、船旅をしているうちに皆が縁故を頼って入植することに変更になった。私の兄鈴木梅吉がペオッペ11線に入植していたので、6人家族(夫婦と男女2人ずつの子供)は小樽から汽車に乗って3月29日に和寒駅に降り、ペオッペ11線まで歩いて来た。その年の秋、12線に小屋を建て、翌42年春そこに移り、44年に福原の土地の払下げを受けて、しばらくは通い作をしていた。

そのころの幌加内道路は、ひどい道路で、春先などはヒザから上までぬかってしまい、泥の中にうまったツマゴを引っぱり上げるのに苦労した。和寒川には橋がなく、馬や馬車は川の中を渡っていた。角丸太を2本並べ、両側に針金を張り、それにつかまって私たちは川を渡ったが、風の強い日など、それは恐ろしかったものだ。

道の両側には大きな木が生えていて、隣りの家どころか、しばらくはどこに山があるのかも分からないほどで、太陽の光は道路だけを照らし、そこだけが明かるかった。

■雪の中から掘り出してもらって助かった

郷里から持って来たのは衣類と夜具のほか、10年分くらいの糸と布だけで、鍋、茶わん、農具などは市街で買った。

郵便箱は三和の町中商店の所にあったが、受け取るには市街まで行かなければならなかった。めったに行かないので、食物の入った小包なんかネズミに食われてしまい、受け取るときはボロボロになっていた。また、お金は郵便局に貯金しておいて、市街に出て買物をするときに必要なだけ下ろして使った。新聞は42年に駅逓ができてから馬で運んで来るようになった。

当時は住まいも食べものも、それは粗末なものだった。どこの家も戸や障子はなくムシロを入口に吊るしただけで、名野熊太郎の店でさえ2間の間口に4枚のムシロを吊り下げただけだった。

41年にヤマベをたくさんとってきて、炉ばたに突き立てて一晩がかりで焼いたが、朝になっても明かるくならないので変だと思ったら、大雪が降って家が雪の中に埋まってしまっていた。それから近所の人がスコップで雪の中から家を掘り出してくれ、大助かりした。

食べものは、ソバ・イナキビ・馬鈴薯・トウキビ・豆が主で、麦のできるような良い土地は5町歩のうちに3反から5反くらいしかなかった。米は市街から買って食べたが、イナキビや米粒ほどに砕いたトウキビに少しずつ混ぜて、それこそ薬を調合するようにして食べたものだ。

■ナタネを売るだけで、ほかは自家食料だった

凶作の年には救済事業で働らいて、払い下げ米をもらって食べたり、笹の実のダンゴを食べたりした。小川農場の人はドングリを食べたという話も聞いたが、農場の人は小作料が高かったから生活は苦しかったらしい。

入植当時は、笹を焼いたあとにナタネをまき、その後、馬鈴薯・豆・麦をつくるようになったが、ナタネを売るだけで、そのほかは自家食料だった。

12線に移ってから小豆を3升まいたら3俵と種子がとれたので、翌年は1斗6升もまいたが、早霜にあって2俵しかとれず、しかも1俵2円で市街までの運賃が1俵1円だったから、1俵1円にしかならなかった。

福原の土地は明治44(1911)年に払下げになったが、鷹栖・風連など、あちこちから入植して来た。許可になるとすぐ夫は「よそから入地する人たちも使うから」と言って福原に小屋を建てたが、大3(1914)年に私たちが引越したときは家の中はすすけて古屋みたいになっていた。

■とにかく生活は粗末なものだった

そのころ福原は「カクレ原野」と呼ばれており、山は小川農場で木があったが、平地はヨシ・カヤばかり生い茂っていた。

大正5(1916)年ころ、ハッカが1組(1.2kg)13円、青えんどうも白米より高くなり、佐藤仁造にすすめられてつくったが、9年ころにはハッカは4円に値下りし、その10年から米を作り始めた。除虫菊も10年からで、そのころ西和・福原の土地の良い所は除虫菊ばかりだった。

米は福原の方が西和より早く、中山善九郎、高橋定蔵らは大正3(1914)年ころからつくり始めており、えん麦は実が入らなかったが、米は最初から結構とれた。そのころ名寄に裁縫を習いに行っている娘に福原の米を送ったら「名寄の市街で買った米より良いモチができた」と喜ばれたほどである。

福原では立木がないから炭焼きもできず、農業以外の収入は造材山に行くくらいで、砂金掘りも牧捨吉・勘吾の兄弟がやっているだけだった。とにかく生活は粗末なものだった。

大正5(1916)年から14年に西和14線へ出るまで学校の斜め向いで学用品や酒・塩・みそ・たぱこ・しょうゆ・菓子などの店を開いたが、もうかるところまで行かなかった。

たいていの物は市街から仕入れたが、たばこだけは旭川まで行かなければならず、和寒から汽車に乗ったり、歩いて鷹栖の方から背負って来たりした。巻きたばこは「カメリヤ」「朝日」「ゴールデンバット」、刻みは「あやめ」[ききよう」「はぎ」「なでしこ」など安たばこしか配給してくれなかった。

中山善九郎のような人でさえ、子供の書初め用の半紙(20枚1帖で20銭)を1帖でなく10枚しか買わないくらい不景気だった。

だから月給30円の治部宇助先生は7人家族をかかえて生活は苦しかった(当時は米1俵20円)。先生の子供が駅逓まで新聞をとりに行き福原の家々に配達したが、たったの月3円で、見かねて1戸から2升ずつ米を集めて、先生にあげたりしたこともあった。

そのころ、赤牛が9頭入って、私の家や牧勘吾・加藤兵蔵のほか治部先生や役場の赤羽某などが飼ったものの、牛乳を出荷できるわけでなし、自家用に飲んで余りは捨てた。こんなことだから牛代を支払うのには何年間もかかり、中には払わない人もいたりして、最後には名寄裁判所まで支払いに行ったりした。

■作物が大きくなるのだけが楽しみだった

その後、福原に貯水池ができることになり、土地を売って西和14線に大正14(1925)年の暮れに引越した。しかし土功組合の貯水池は西和に変更になり、福原には造られなかった。

明治41(1908)年に来たときは、今の西和小学校から北には高森初次郎・川上市次郎・米陀加藤次郎.太田松太郎の4戸しかなく、10線(学校の向う)に池沢松次・稲場藤次郎・名野熊太郎・福本孫次郎・吉田久造。高台に三田村藤根蔵。11線に池沢五左衛門・上田兵太郎・真鍋九七郎・鈴木梅吉・津村徳三郎。12線に石田米次郎・横山平松・今北藤一郎・福本孫一。14線に名野庄次・佐藤仁造.佐藤竜吉しか住んでいなかった。

41年にはネズミがたくさん発生して作物を食い荒らされて困った。その年11月、区画設定の時から学校用地と決められていた現在地(10線)に、皆が出て笹を刈り、屋根も笹でふき、周囲は3尺まさで囲い、その上に笹をあてがってペオッペ教育所を建て、12月から勉強を始めた。

先生は君塚由太郎という年寄りの良い先生だった。そのあと44年に4間(7.2m)に4間の真四角の学校を建て、剣淵の役場から机・いすを1組ずつ親が背負って運んだものだ。

クマはずいぶんいたようだけど人が襲われるとか、畑を荒らしたという話は聞かなかった。川にはマスやヤマベがいて、水門ができるまではアキアジ(鮭)もよくのぼってきた。魚をとるのは余り上手でなかったが、たまにはとって食べた。なんの楽しみもなかったが、作物が芽を出し、大きくなるのだけが楽しみで働いたような気がする。

■目が見えなくなったのが一番辛かった

昭和6(1931)年、ここ(現在地9線)に来た年は凶作で、8線の坂もその時の救済事業で掘り下げたものだったが、なんと16年間(22年まで)も実行組合長をつとめるような世話好きな夫だった。

今まで一番つらかったことと言えば、眼が見えなくなった時のことだろう。明治30(1897)年に結婚して、37年に夫が3人の子供を置いて入営したので、2歳の子を背負って15里(60km)の道を歩いて面会に行ったところ、途中からだんだん眼がかすみ、善通寺43連隊に着いたら人の顔がボーッと分かる程度で、ほとんど見えなくなっていた。村に帰ってから眼科医にかかったらトラホームということで、3回も手術して見えるようになった。今でも自分の物を縫うくらいはできるから完全に治ったのだろう。

若い時からずいぶん体を使ったが、丈夫だったから、カゼをひくくらいで、肩や腰が痛いというようなこともなかった。男3人、女6人の子供もみんな丈夫で医者にかかることもなく幸いだった。

体が丈夫だから、一昨年(昭和47年)までは稲のはさ掛けをしたし、去年も苗引きは初めから終りまで手伝えたし、夏には馬の草を刈り、自動車の入る所まで運んだりした。

■どこに行っても仏様が守ってくれる

私は真言宗で、13歳のとき母に連れられて53日かかって四国88カ所めぐりをしたし、19歳のときには両親と70日がかりで備前・備中・備後・播州を回り、善光寺参りをしたが、ちょうど7年に1度の御開帳で明治天皇のおばさん(尼宮上人)にも間近かにお目にかかることができた。

このとき両親が「どこに行っても仏様が守ってくれる」と言ってくれたのが、今でも一番思い出に残っている。私が元気でやって来られたのは神仏が守ってくださったおかげと信じている。

四国82番の根来寺の星祭りのお札を大正14(1925)年暮れから配り、御寄付を頂いてお寺に送っていたが、これも去年の節分でやめてしまった。戦争中は出征者の家には無料で配ったり、西和の家を1軒1軒歩いたものだった。

去年は老人クラブの旅行で層雲峡温泉に1泊して5回もお湯に入ったといって、みんなに笑われたが、去年に比べると耳も遠くなったし、今年はやめようかと思っている。老人クラブに行くようになってから、昔、学校で習ったのを思い出して書き初めをしたら、みんなが書いてくれというので、いろいろ書いたけど、恥しいような気がして……。だって、小学校で何10年も昔に習ったきりなんだから。もう、やめようと思っている。

現在の楽しみは、極楽からのお迎えが来て、昭和25(1950)年に亡くなった夫のもとに行くこと。夫は1里ほど離れた隣り村の人で、私より2歳下で酒好きだったが、誰にでもやさしかった。

津村イセさんは、昭和58(1983)年に106歳で天寿を全うされていました。[1]

【引用出典】

『和寒町史』1975・716p

[1]和寒町公式サイトhttps://www.town.wassamu.hokkaido.jp/.../about.../history/

【写真出典】

上川総合振興局『北海道の風景~VIEW OF KAMIKAWA~』

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/album/view.htm