【終戦特集】②

それぞれの8月15日 岩見沢・広尾・稚内

今日は日本人ならば忘れることのできない終戦記念日8月15日です。7月2日に沖縄戦が終結し、本土防衛の最前線となった北海道ですが、8月15日を道民はそれぞれの思いで受け止めました。空知炭田の抱え石炭増産に励んでいた岩見沢、米軍の上陸地の候補にも挙げられていた十勝・広尾、ソ連軍と直面していた稚内の8月15日を市町史からひろいました。

■終戦のとき 元岩見澤市長 川村芳次 (岩見沢百年史 S60)

私の第一次岩見澤市長就任は昭和20年5月末であったが、それから約2月余たって終戦になった。まず順序としてその直後の混乱や、殊にひどかった食糧事情、やむにやまれずいろいろ手を打った窮余の策などについて思い出を項を追って述べることにしよう。

実に不快な思いで出あるが、昭和12年から太平洋戦争へと追い込まれ、その間、自治体の業務は、戦争体制に塗りつぶされ、本来の仕事はほとんど顧みる暇がなかったのだが、偽ざる実情であった。

こうしたことで、昼夜兼行のそれこそ血みどろで没頭したが、昭和20年に入ってからのこと、どうやら戦局我に利あらずとの流言が巷にしきりで、実は内心憂慮に絶えないものがあった。

ところがそれが事実になって表れたように、8月15日朝にいたり、ラジオ放送で放送で「正午に天皇陛下から玉音で重大放送があるから聞くように」と流れた。これは只ごとではない悲痛な思いであった。

なにぶんにわかなこのことであるので、市の職員を励まして、階下の大事務室を取り片付け、放送の時刻の少し前に全員整列し、窓際に取り付けたラジオにスイッチを入れ、静まりかえった放送を待った。男子は巻きゲートル、女子はモンペ姿で直立不動の姿勢。やがて放送が始まった。

皆、耳をそばだててはじめて聞く陛下の玉音に重大な内容とに緊張し一言も聞き落とすまいと、静まりかえった場面であった。

天皇陛下のお声が流れた。終戦の詔書の渙発であることははっきりしたが、詔書の内容はよく聞き取れなかった。しかし、その直後の放送で日本が負けたのだと聞き、一同ガックリ肩を落として、頭を上げる者はいなかった。

私は複雑な気持ちを抑えて、古い木箱の上に立って、これまでご苦労さんと、今後の励ましに簡単な言葉を述べたが、万感胸に迫り、全く意を尽くさなかった。そして頭を深く垂れてシンとしている一同と涙をともにした。

市長室に戻ると、一番先に飛び込んできたのは、市に駐屯していた憲兵分遣隊の3人の青年将校であった。さすがに大きな衝撃を受けたとみえて血相を変え、直立不動で「こうなった以上、我々は枕を並べて割腹して、責めを国民に謝します。後はどうぞよろしく」とのいとまごいであった。私は厳然として「早まった行動は慎むべきだ。今後のことこそ重要ではないか。大いに自重されたい」とたしなめてやった。

落ち着け、落ち着けとはいうものの、何をしたらよいのものか、皆虚脱状態で自失忘念のありさまであった。

そうこうしているとき、一両日後から近隣の炭鉱で働いていた第三国人が、大挙群れをなして当市に襲い来たり、街のめぼしい店舗から食料や衣料を襲い、これが日を追うて激しさを増し、毎日決まった時間に列車で数百名もの者がやってくるようになった。

市はサイレンを鳴らして襲来を一般に知らせたが、各店舗は直ちに戸締まりなど防備した。いよ暴動化する一方で、戸をたたき壊して乱入し、鉾先も変わって洋服、帽子、眼鏡、時計などをねらうようになり、ついに質屋なども襲う。

このような状態は相当永く続いたが、敗戦国のみじめさで、警察なども手を出すことすらできず、そのうちに進駐軍も入って来たが、進駐軍もしばらくは見て見ぬふりをしているというありさまであった。

しかし進駐軍としても、余りの傍若無人ぶりにごうを煮やしたらしく、炭鉱の山もとで、強力な手段に出て収り締まってくれたため、ようやく市街での安寧が保たれるようになった。

■呪わしき昭和20年の回顧 (広尾町史・S35)

8月15日、この日早朝から、ラジオは天皇の放送が行われることを繰り返し予告し、国民はその時刻12時としてラジオの前に集った。

広尾ではこの日、本土決戦に備え国民義勇隊の結成式が9時から、十勝神社の広場で挙行され、村民みな等しく勝つまでは如何なる苦しさにも耐え忍ぼうと誓ったのだが、人間天皇の声は窓外にも戦の終ったことを告げたのであった。

放心と虚脱、凶悪犯罪の激増、連合軍進駐によるデマはこの日から始まった。すなわち

椎内、留朋、小樽、室蘭に敵兵が上陸した。道庁の屋上にはソ連旗がひるがえっている。一両日中に札幌に来て市中を銃剣付で巡察する。男は皆断根し、兵隊であったものは本国へ連れて行って、重労働につかせる。明日から政府が変るので、今日中に貯金を払戻さないととれなくなる

などがそれである。

■終戦時の軍旗奉焼三題 (稚内百年史・S53)

天皇統率の日本軍においては、陸軍では軍(連隊)旗を、海軍では軍艦の艦首にある菊の紋章を、それぞれ天皇の象徴として仰いだ。

わけても陸軍にあっては、歩(騎)兵連隊創設の時、編成なるや連隊長は宮中に招かれて天皇から親授された軍旗を、連隊の士気、団結の核心として、この旗のもとに進み、この旗のもとにたたかってきた。連隊の栄光と歴史の刻まれている軍旗は、たとえ無条件降服とはいえ、敵手に委ねることは最大の恥辱であった。

終戦のとき、稚内には第42師団に属する三旒の軍旗が存在した。歩兵第130連隊の軍旗は、危険な海上輸送を避けて得撫島から重爆で計根別飛行場に着陸、宗谷山中を奉置の場として定め、連隊主力の到着を待った。

宗谷要塞防備の第一線に配備され、逐次転進してくる隷下部隊を掌握して軍道造成、陣地構築などの作戦準備に没頭していた連隊に終戦が伝えられた。

この頃、道央の石狩炭田では、戦中に徴用された多数の朝鮮出身労務者が日本の敗戦によって今までの厳しい抑圧から解放されることになったが、不穏な様相が山、山に漲り、憂慮される事態に対処するため、補助憲兵として歩兵第130連隊が投入されることになり、連隊には軍旗の奉焼が命じられた。

27日深更、宗谷川河谷の小高い丘の上、軍旅小隊の警護する輪の中で、連隊長は軍旗の総に火を放った。

連隊は昭和16年、新潟・高田で歩兵第30連隊留守隊を基幹として新編され、初代連隊長山崎保代大佐に親授された軍旗を、爾来、天皇の象徴と仰いで4年、あらゆる困難に耐えてきたのであった。奉焼する将兵の眼には涙が光っていた。

幾許かして進駐してくるであろう米軍か、あるいはソ連軍に対して軍旗を渡すことはできなかった。焼毀の証人として沢内精治宗谷村助役、阿部久治在郷軍人会宗谷村副分会長が奉焼式に立会った。翌十八日、連隊は宗谷を後にして、声問駅から幌倉に移っていった。

軍旗とともに本道に上陸した歩兵第219連隊の軍旗は珊内川に沿って1㌔奥の沢地に奉置された。

連隊は、会津若松で編成され、その基幹は日清、日露以来満蒙の広野に勇名を馳せた歩兵第29連隊出身の歴戦の猛者で占められ、文化年間以降、露西亜の侵寇に備えて始まった奥羽諸藩の宗谷防備に会津藩兵も駐屯したことを想えば、今またここに在ることの縁しも父祖の地を守るに等しかった。

時にわれに利あらず、終戦は到来したが、土持城連隊長統率のもと、一糸乱れず終戦処理が進められ、八月末、命によって軍旗は奉焼された。

歩兵第158連隊は、僚隊の歩129、歩130と同じ時期に、新潟の新発田歩兵第16連隊留守隊を母隊として生まれたが、5月末のまだ松輪島にあったとき、連隊は二分されて2箇大隊は、連隊長と新任務のために残り、本部及び1箇大隊は、稚内で新連隊長を迎えて部隊を再建することになり、軍旗を奉ずる第1大隊第四中隊主力を先発隊として、砲兵大隊長海野大尉の指揮で数隻の漁船に分乗し、10余日の苦しい島伝いの航海を経て根室に上陸、兵を坂ノ下に進めて部隊主力の到着を待った。

新たに再建される歩兵第158連隊の基幹となる第1大隊はもともと北海守備隊第3地区隊第3大隊として、山形歩兵第32連隊留守隊で誕生、アリューシャンに向うべく青森を出港した直後にアッツの玉砕を知り、任地を変更されて18年6月以来、松輪島に在り、千島第2守備隊の名称を終て、翌春、歩兵第158連隊が松輪島に上陸後、同連隊に編合されていた。

従って連隊とは言え、新迎隊長の着任もなく、大隊主力の到着もないままに終戦を迎えた。菅野中隊長の胸中にほ、余人の想像もできない苦悩が去来していた。

連隊長の着任まで、大隊長の到着までと、軍旗の速かな奉焼の厳命も、1日延ばしにその実行を避けていたが、断片的に伝わってくる千島の情勢は、中隊長に奉焼を決心させることになった。

8月26日、僅かに利尻の頂きが見える朝、竜神沼畔に細く悲しく鳴り響くラッパの音。中隊全員の捧げ銃の中に、菅野中隊長は沢田健旗手の奉持する軍旗に火を点じた。

軍旗の燃え尽き、残った竿頭の菊の御紋は永遠の奉安の場を底知れぬ沼の中央部に選んだ。それから23年後の昭和44年同月同日、やはり利尻の頂きが海上に浮かんでいる日であった。

菅野元中隊長は、遙々山形からこの地に足を運び、軍旗を奉焼したことの赦しを乞う神事が沼畔の竜神祠で厳粛に執り行われ、子息が携えた木柱を笹の密生する奉焼跡に建てその標とした。

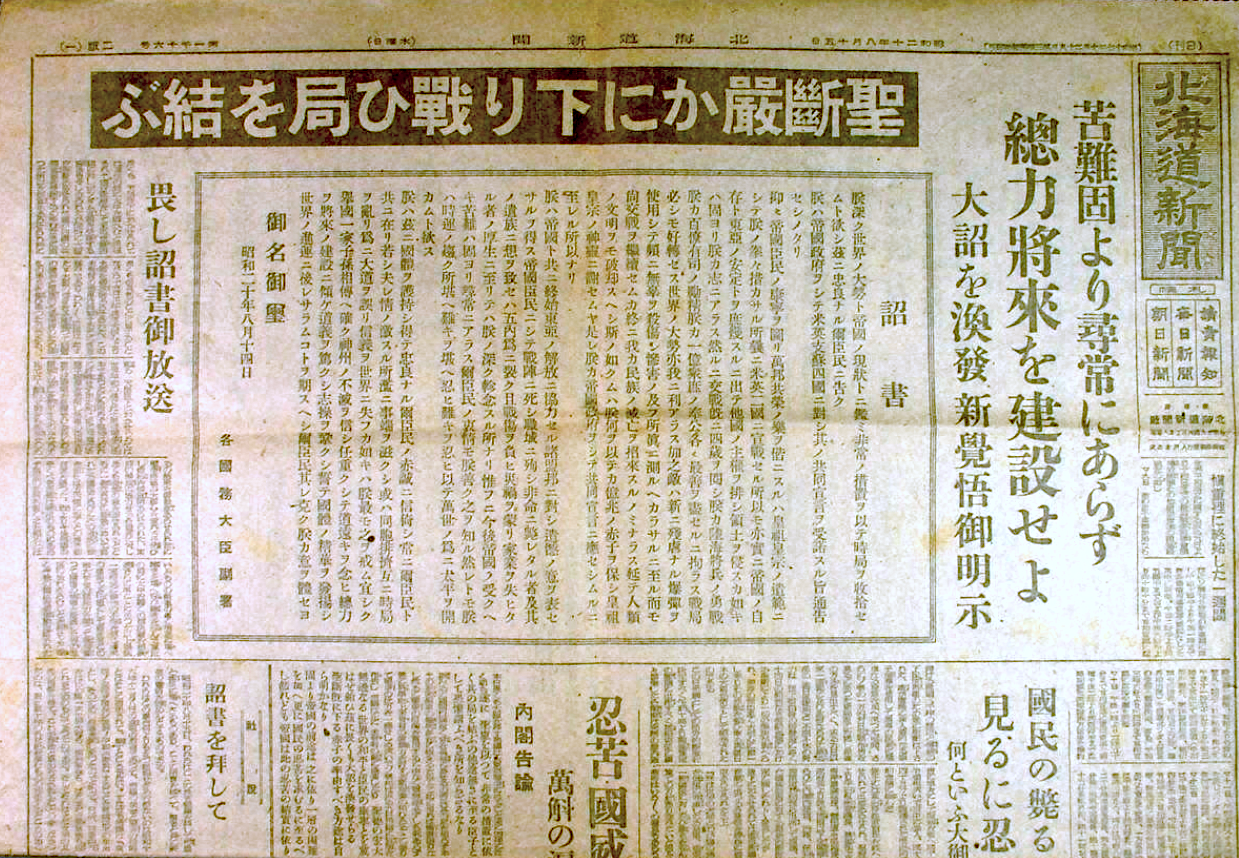

北海道新聞』昭和20年8月15日①

【引用参照文献】

『岩見沢百年史』(1985)

『広尾町史』(1960)

『稚内百年史』(1978)