【岩見沢】岩見沢の士族移住(4)

知行の高いほど不成績で家老が最も悪かった

明治17(1884)年と18年の2年間で277戸1503人が移住。地名すら与えられていない最深部の密林に挑みました。それは戦場とも言える苛酷な日々でした。若林功『北海道開拓秘録』「岩見澤町の開拓」(1950・月寒学院)『岩見沢市史』(1963)、『岩見沢百年史』(1985)に掲載された入植者の証言を編集してお届けします。

若林功『北海道開拓秘録』は、北海道農会の幹部だった若林が戦時中に各地調査の傍らに開拓功労者を取材したもので北海道農会広報誌に連載されたものが戦後に出版されました。「岩見澤町の開拓」(408-416p)は、鳥取士族について村上豊蔵夫妻、山口士族について村上幸助から聞き取りしています。ほぼ全文が『岩見沢市史』と『岩見沢百年史』に掲載されています。

また『岩見沢百年史』からは『郷土誌稿本』に掲載された山本寿松(明治17(1884)年入植の石川士族・山本直繁の子)の談話、明治十八年南番地に入植した山口士族・川戸清人、明治18(1885)年南番地に入植した山口士族・高井右一の証言を編集を加えて抜粋しています。

■入地

鳥取、山口からの北海道への船旅は比較的順調だったようですが、石川士族の道中は大変厳しいものだったようです。明治17(1884)年・18年という時代ではありましたが、記者で江別まで行っています。幌内炭鉱の開発ためのに明治15(1882)年に開通した幌内線があったらかです。

明治18(1885)年に鳥取市街の加露港から、おりからの五月節句の翻々たる幟は幸先良くはあったが、名残り惜しくたくさんの親戚、知己に小舟で川を下り、遠く本船まで見送られ、涙の裡に「品川丸」という大きな汽船に乗って出帆した。船長は体の大きい髪の赤い、眼の青い、初めて見る異人で、料理番は髪を編んだ支那人だった。海上は穏かで三昼夜を費し、小樽に直航した。

小樽からは汽車あったが、無蓋の石炭車で荷物扱いなので皆苦痛不快大不平だった。しかも江別以北は道路が開さくされてないから方角も判らずるる危険に陥った。(北海道開拓秘録)

50年の昔を追想すれば、ただ茫漠として夢のようである。明治17(1884)年、札幌県の移住士族取締規則によって同年10月、私は13歳で父直繁はじめ家族6人外に同行者渡辺重行、村井豊喜知と共に郷里石川県金石を発足した。

陸路、伏木港に着き、5日間船待ちをし、郵船珠溝丸に乗船したが、航海中暴風雨に遭遇した。そのすさまじさは何に例えようもない。実に40日を費して12月12日、小樽港に上陸。1泊の上、汽車にて札幌に至り宿泊したが、札幌以北は冬季は汽車不通のため馬橇にて江別に着いた。この時始めて西洋南瓜(すいか)の美味を知った。

翌早朝、見たこともない藁沓(わらぐつ)をはいて線路伝いに岩見澤に向った。6尺余の深雪を踏みしめつつ、手荷物を肩に振分け、途中休憩する場所もなく、満目唯雪の荒野をたどる。婦女子の足は容易に捗取らず、岩見澤へあと1里という所で日は没した。

線路の小橋は後も先も高く、橋上の枕木は深くして、一歩を過まれば転落という危険もあり、遂に婦女子は苦痛に堪えず、泣きだす始末である。しばらくするうち観業課係員の他の出迎えを受け、提灯の明りを見たときは蘇生の思いだった。(山本寿松)

明治18(1885)年7月21日、山口県の岩国港を出帆して12日かかって小樽に上陸した。7㌧車の無蓋貨車にのり岩見澤まで軽便鉄道で8時間余りかかって来た。機関車は義経号といい、この外に比羅夫号、静号というのもあった。当時の駅は今の元町の辺にあり、6畳敷の1間だけで机の上で切符を売り、毎年11月末から翌年4月までは雪のため鉄道は不通であった。(川戸清人)

■草鞋脱ぎ

入植者が入植地に入っていったん落ち着くことを「草鞋(わらじ)脱ぎ」と言いました。士族移住は他の入植者よりも優遇されており、住居の用意がありましたが、数は十分ではなくバラックのような建物に数家族が雑魚寝状態だったようです。そして一歩外に出ると、現代人には想像が付かない大密林でした。

道庁は17年に若干の家屋をつくってあった。三重県の土屋平造が第一着で、次に山口県の32戸が入地した。その時は空家は3戸しかないのに27戸、110人が来たので3戸には入りきらず、道庁から天幕を借りて寝泊りし、食事は炊き出して貰った。

鳥取団体が入地したおりは、わず20戸なのに105戸来たので、無理矢理にこれに収容し、家の出来るのにしたがい逐次引越した。

家の四囲はかつて見たこともない、大木の大森林で昼でも真暗だ。樹間にはナナツバ、カンテツ(コゴメ)が人の丈より高く、道傍のイラクサに足を刺される。栗鼠が木から木に飛びまわる等の怖ろしさで、良い処ではなく怖い一方だった。(開拓秘録)

そしておのおの仮寝の宿に着いた。私達一家は厚田の家にて炉火に一夜を明したが、生木の燻りに目も囗も開けられず、疲れの身さえ休むに由なく、一夜を涙に過した事は今もなお明瞭に記憶している。(山本寿松)

着いたのは夕方であったが迎えの者がいない。給与される予定の小屋はまだ出来ていず、多くの人は天幕に入った(場所は現在の14条12丁目)。入地したものの朝は10時頃までは濃霧、晴れたら外へ出る。昼尚暗い径四15尺くらいのタモの木などの密林、ラッパ草とかいう9尺11丈くらいの雑草、10間も入ると方向を見失い、裏に行くこともできぬ。熊がいてその遠吠えは何ともいえず嫌なものであった。熊が天幕の中へ顔を突込んで味噌をなめた、という話もあった。(川戸清人)

明治18年岩見沢勧業派出所が建築し、士族移住民に付与した家屋の一戸①

■伐採

入地早々樹木の伐採が作業が始まります。直系数メートルの大木が林立する大森林の伐採には大変な苦労がありました。

一足戸外に出れば、見たこともないうっ蒼たる森林で、どうしたらいいのか、判らず、給付を受けた鎌で家の近くの草を刈って見る位で、てんで仕事が板に着かず、二抱へも三抱えもある大木を伐るに至っては、全く勝手がわからず、男子は給付の鋸を持出し、長袖の着物に博多の角帯をきりりと締めよそ行きの表付きの下駄を履き腰に煙草入を差しこんで、敢て自らは悠長とも、不似合とも考えないで伐り始めた。

いまだ居残っていた土工夫は見るに見かねて「且那、そんなことじゃ伐れませんよ」と言うと「それじゃどうするのだ」と尋ねるのか小言を言うのか判らぬ挨拶だ。教えられたままに先づ服装を筒袖、股引姿に改め、履いたこともない草鞋を自分で作ってはき、藁脚絆、ツマゴを素足にはき段々百姓化した。

知行の高い士ほど不成績で、家老職が最も悪かった。鎌の不足から家重代の宝刀を鑢で半分に切り縮めて草刈した連中も少くなかった。しかし、専門の鎌には及ばなかった。(開拓秘録)

昼なお暗い大森林で、2抱えも3抱えもある大木を父や兄たちと共に伐採し、枝を払い、積み重ねては焼き捨てた。雪解け後は道を開き、5畝1歩の開墾を始めたが、5000坪の開拓も不馴の業とて容易ではなかった。

能の出没する中を命がけである。ある人は伐木の際、誤って倒木に打たれて即死した。ある人は不具者になった。今、回顧すれば実に慄然たるものがある。(山本寿松)

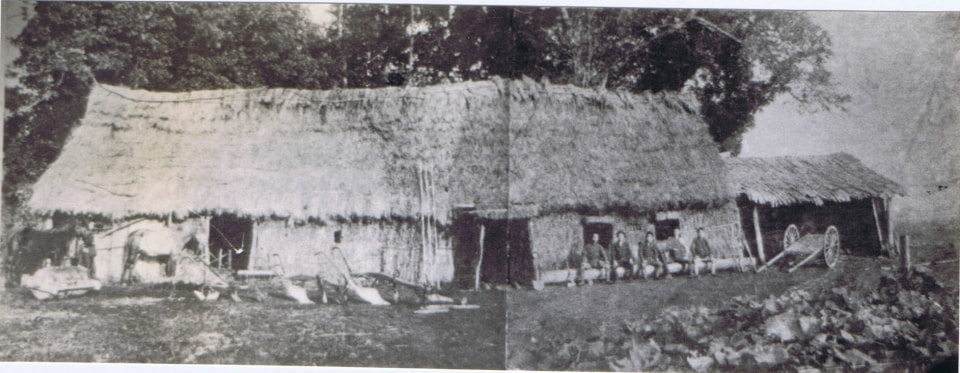

入植当時の家屋(明治中期)

②

【主要参照文献】

『岩見沢市史』1963

『岩見沢百年史』1985

若林功『北海道開拓秘録』月寒学院・1950

①北大北方資料デジタルライブラリーhttps://www2.lib.hokudai.ac.jp/h

②焚火コネクト岩見沢https://www.takibi-connect.jp/town/iwamizawa/concept