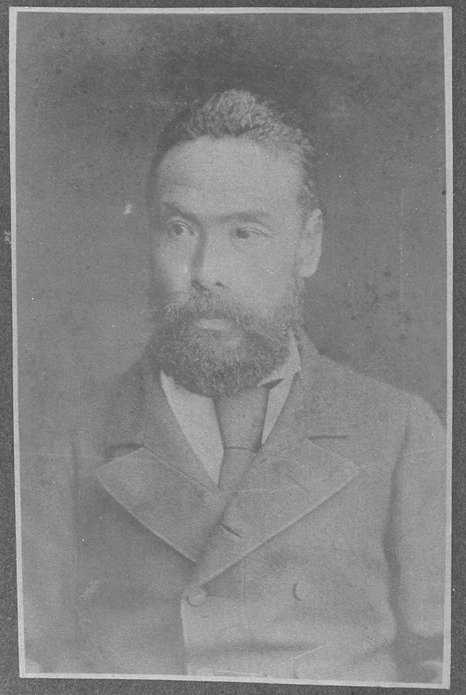

開拓使判官・岩村通俊の求めに応じて上川探検を行った高畑利宜。旭川盆地の広大な広がりを発見して、北海道の「枢要の地」になることを確信します。利宜は開拓使の中でも上川通として重きをなしますが、明治6(1873)年、頼みの岩村判官が突然罷免になってしまうのです。

■官軍の隠密?

高畑利宜は、どこから来た、どのような人物でしょうか? 『高畑利宜伝抄』では、利宜は天保12(1841)年12月27日に京都の郷士の家に産まれました。父は名の知られた彫刻師でしたが、利宜は幼年より母方の里である亀山藩の堀和作次郎方に預けられて、文武修業に精を出しました。剣道の腕を上げましたが、修業の中で頭を強く打たれ、剣の道を諦めたと伝えられます。

京都に戻ると利宜は、剣道の素養と父の彫刻師の縁を活かして、刀剣を商う店を開きます。文久元(1861)年。桜田門外の変の翌年、明治維新の動乱は佳境に入ろうとしていました。若い利宜の血はうずきます。政局の中心が京都に移り、勤王、佐幕さまざまな浪士が京都に出入りする中で、刀剣を扱う利宜のもとには自然と志士が集まり、利宜も尊皇攘夷の一人となっていきました。

慶応2(1866)年、利宜は本格的に幕末維新の国事に従事するため刀剣商を辞めました。幕末の動乱の中で利宜が、どのような活躍をしたのかは伝わっていませんが、慶応3(1867)年に戊辰戦争が起こると、利宜は越後の長岡藩を攻める北越討伐軍の一員となります。この軍には後に北海道の長官となる黒田清隆、岩村通俊などがいました。

討伐軍では「日誌方筆生補助」という役目でしたから、記録係であったようです。しかし、明治2(1869)年に弾正台大巡察古賀十郎に随行して九州一円を視察し、帰路に福岡藩の藩主黒田長知公の求めに応じて、戊辰戦争の状況を語ったと言われます。

このことから、利宜の九州視察は、新政府に対して不満を高める九州士族の動向調査であり、官軍における役割はいわゆる「隠密」であった可能性が言われています。であれば明治5(1872)年の利宜による上川探索にはもっと深い意味があったかもしれません。

北越戦争を描いた浮世絵①

■岩村通俊との出会い

明治2(1869)年に開拓使が設立され、箱館戦争をはさんだ明治3(1870)年からその活動を本格化させます。利宜は明治3(1870)年9月に開拓使一等付属となり、大阪出張所に勤務することなりました。

そして明治4(1871)年3月、鍋島長官から交替した2代目長官・東久世通禧の2度目の北海道入りに随行し、利宜は初めて北海道に渡りました。そして4月に長官と共に札幌に入ります。

札幌は、開拓使の発足とともに島義勇判官のもとで開発が進められていましたが、島判官は明治3(1870)年1月に帰郷を命じられ、その後を岩村通俊判官が継ぐことになりました。札幌入りした利宜は岩村判官のもとで働くことになるのですが、運命の出会いとなるのでした。

こんなエピソードがあります。明治4(1871)年8月に断髪令が出てすべての国民は髷を落とすことになりました。しかし、利宜は断髪を拒否していました。ある日、岩村判官は利宜を夕食に誘います。官邸の門をくぐると数人が現れて、利宜を組み伏せました。そして岩村判官が無理矢理髷を切り落とし、そのまま宴席に連れ込んだのです。怒った利宜でしたが、上官を手を挙げるわけにもいかず、髷のない頭で酒を酌み交わしました。

明治6(1873)年1月、岩村判官は開拓使を去ることになりますが、別れ際に利宜の留守宅を訪ねて、「これ渡されたい」と、かつて切り落とした利宜の髷を置いていきました。後年、利宜は「岩村さんに断髪されたのは本望であった」と語ったそうです。

■層雲峡の発見

さて明治5(1872)年4月30日に札幌を出発した利宜は、5月12日、神居古潭を超え、広大な盆地が広がっていることを発見します。利宜は8月まで留まって詳細な調査を行いました。層雲峡温泉を発見したのも利宜です。『高畑利宜伝抄』から和人が初めて見た層雲峡の記述を紹介します。

美瑛川の上流ベベツ川の水源を探査し、さらに石狩川水源を探検せんと同年6月5日、神威村字忠別太(旭川の古名)を発し、石狩川を溯り、石狩岳を背面となし行く石狩河畔を跋渉するにその水源ほとんど顕著なること、ただ独り幾多の山脈より糸のごとく流れ出る谿潤、これに小流なる小川が何時しか朝宗して、石狩川として日本第一の大河長流となりしに因るのみ左岸には銅山あり、これが峻石には山塩の結晶しつつあるを観る。

温泉の沸き出るあるなり。将来は温泉場として何人がこれが設置すえべきならん。右方石狩嶽山上より二条の大瀑布轟々大地を動かす。飛沫雲煙の如く。壮観極め、その高さおよそ200尺と推測し、これを夫婦滝と命名したり。この瀑布たるや幽玄閑雅にしてその風光の逸なること本道に冠絶し、他に稀なる勝区なり。(高畑利宣伝抄⑦)

層雲峡の夫婦の滝、大函、小函は利宜が名付けたものです。層雲峡探索は18日間にわたり、石狩川の水源まで確かめました。

3か月にわたる上川盆地の調査で、利宜はここを「2〜3万戸の市街と約100カ村を置くに適する」広がりとして「全道の中央を占め、枢要の地位なれば一日も早く交通の便を開き、一都府を開かんと切望せり」と報告しました。

層雲峡「夫婦の滝」②

■英国人ホルトの上川探査

利宣が札幌に戻ったのは明治5(1872)年9月15日でした。この功績により、利宜は開拓使における上川地方の専門家と目されるようになります。

どこで聞きつけたのか? 横浜にいたイギリス大使のハリー・パークスは、自分も「他に稀なる勝区」を見たいと言い出し、明治6(1873)年夏に、軍医のホルトを伴って来札しました。

ところがパークスは横浜から急電があって引き返します。人跡未踏の大密林を歩くのは大変だと諭しましたが、ホルトは層雲峡を見るといってききません。明治6(1873)年9月5日、案内役を利宜が務め、ホルトは層雲峡を目指すことになりましたが、まで7〜8里というところで音を上げて引き返すことになりました。

帰路、神居古潭で乗っていた船が大破、九死に一生の思いをしました。携行品はすべて水没しましたが、上川アイヌのヤラクロが川に飛び込み、すべての携行品を引き揚げたのです。ホルトは15円を与えて喜んだと伝えられています

このホルトの探索は、果たして層雲峡の美観を観るためだったのか、大英帝国として北海道内部の様子を探るためのだったのか、意見の分かれるところです。

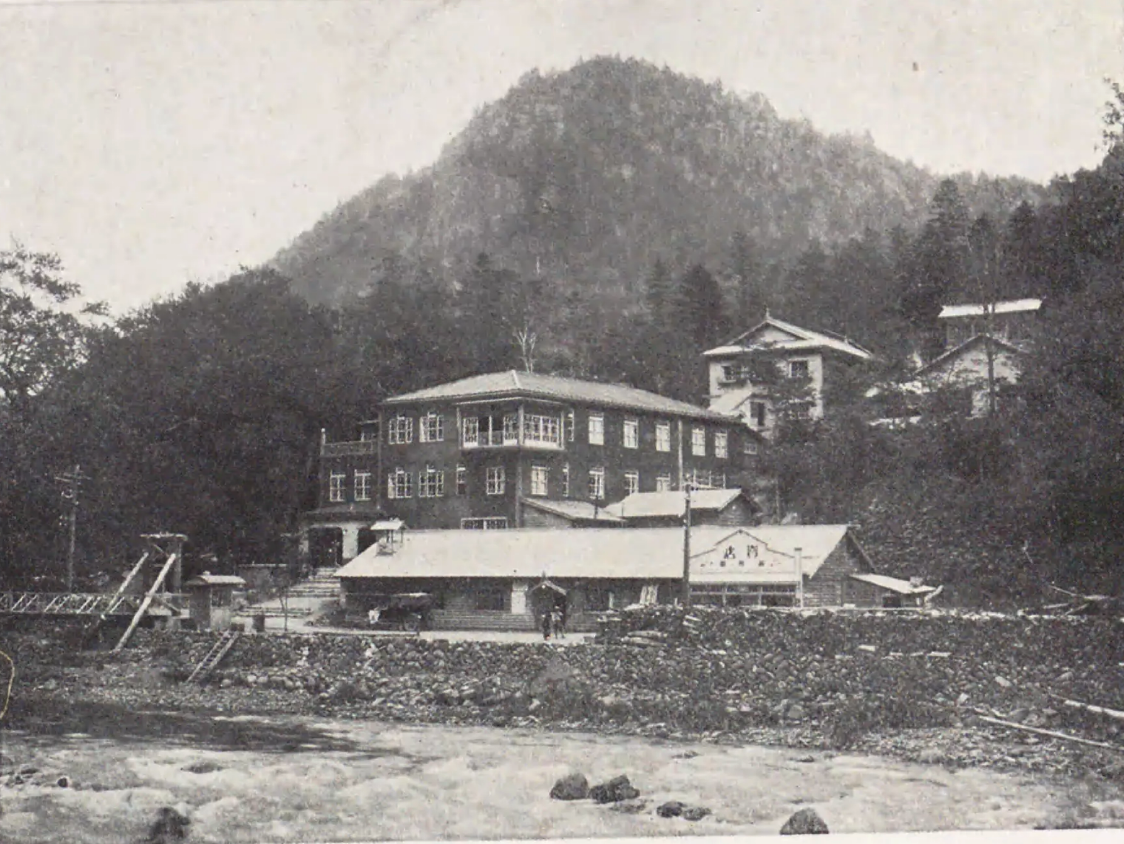

昭和初期の層雲峡温泉③

■開拓判官岩村通俊

開拓使の中で上川地方の権威として重きを置くようになる利宜ですが、明治6(1873)年に入って運気が暗転します。利宜を高く評価していた判官岩村通俊が開拓使を追われるのです。

岩村判官は土佐藩士族の出身。若くして才能を謳われ、幕末の激動期には武市半平太のもとで尊皇攘夷を誓っていました。文久元年22歳で側役となり、26歳で文武取締役になるなど、順調に出世街道を歩みます。

明治維新では薩長土肥の一員として重きをなし、弟の岩村高俊とともに戊辰戦争の討伐軍の幹部として活躍しました。

明治2(1869)年に明治天皇が蝦夷地開拓の勅問を下されたことから、蝦夷地開拓が始まります。6月に鍋島直正が蝦夷地総督となったとき、岩村通俊は函館府権判事に起用されました。

7月、開拓使が発足し、岩村は、島義勇、松浦武四郎、岡本監輔、松本十郎、武田信順などとともに最高幹部にあたる開拓判官に任ぜられました。判官のうち岩村を除く者たちは蝦夷地にゆかりのあるものでしたから、岩村への新政府の期待感が伺えます。初代長官となった鍋島直正は薩長土肥の「肥」にあたる肥前藩の当主でしたから、「土」からの登用となったのかもしれません。

この鍋島直正は、樺太をめぐる対ロシア政策で強硬な意見だったことから、岩倉具視ら政府中枢部に疎まれたとも言われ、着任わずか二か月で開拓使長官は公家の東久世通禧と交替しました。

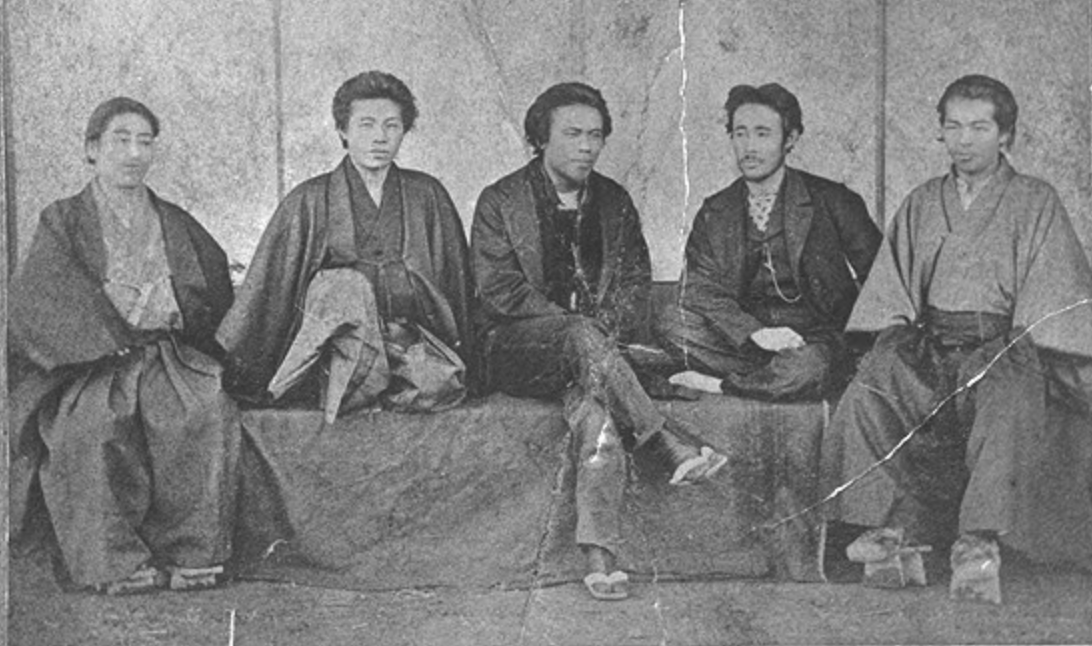

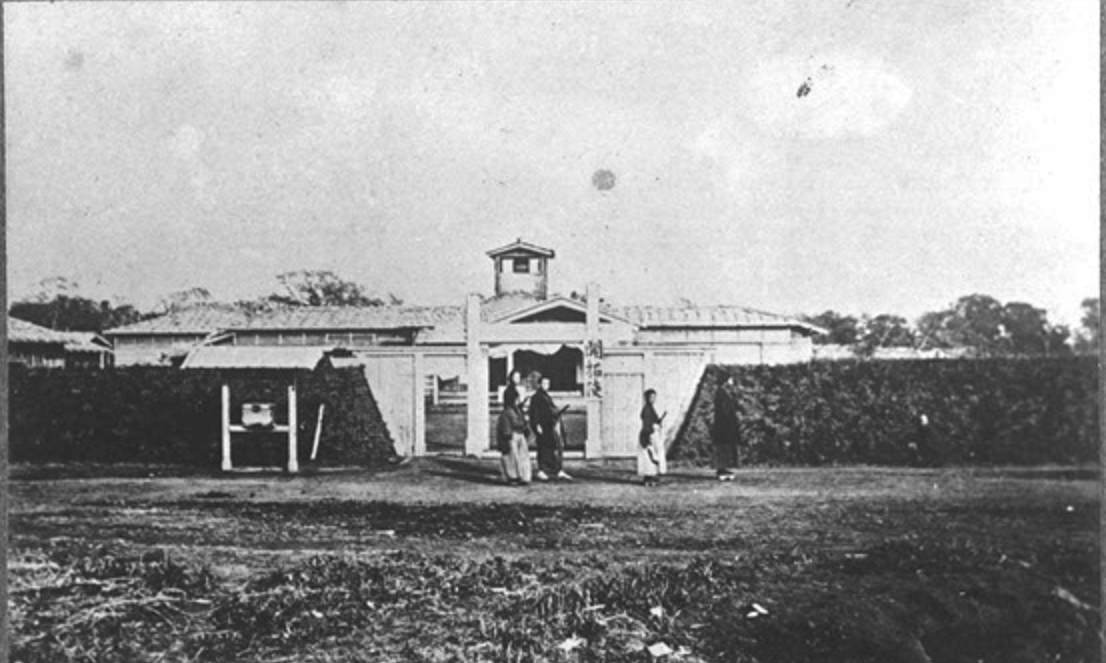

開拓使吏員(左端が岩村判官)③

■黒田清隆の台頭

道内各地を分掌した判官のなかで、岩村は函館にあって東久世長官を輔佐する役割でしたが、札幌本府担当の島義勇判官が独断専行の批判を受けて、明治3(1870)年1月に辞任したことから、後任となって札幌建設を指導していました。

明治3(1870)年5月には、島判官と入れ代わるように薩摩の黒田清隆が開拓使次官に任命されます。島義勇も肥前=佐賀藩士でしたから、島の退職は薩摩勢力による鍋島直正を筆頭とする肥前勢力の追い落としともいわれます。

黒田は樺太専任の次官でした。明治3(1870)年8月に樺太を視察した黒田次官は、樺太で拡張するロシアの現状を見て樺太放棄論に傾きます。

10月に帰京すると黒田次官は、北海道本島の開拓こそ重要と訴え、海外から優秀な人材を迎えるべく、明治4(1871)年1月、留学生を伴ってアメリカへ出発しました。6月7日に帰国しますが、現役のアメリカ農務局長ホーレス・ケプロンを開拓使顧問に招聘するなど目覚ましい成果を上げました。

こうなると北海道で思う存分手腕を振るいたいと思うものです。明治4(1871)年7月8日、政府は東久世通禧長官に帰郷を命じました。開拓使からの退任です。8月8日には樺太開拓使を廃止し、北海道開拓使と統合しました。こうして黒田は次官のまま北海道開拓の頂点に立つことになります。

黒田清隆④

■札幌会議

黒田は開拓使の長官である一方、薩摩閥の実力者として帝都東京で多くの活動がありました。東京で北海道開拓を采配するかたちですから、現地は筆頭判官であった岩村が実務を仕切るかたちとなります。北海道に薩摩の勢力を伸張させたい黒田にとって土佐出身の岩村は煙たい存在です。二人は当然のようにぶつかります。

明治5(1872)年10月11日から13日まで、黒田次官は札幌に開拓使の幹部を集めて会議を開きます。この会議は後に「札幌会議」と呼ばれることになります。

ここで岩村判官は「長官が東京から全道を指導するのは不可能である。札幌で指揮をとられたい」と直球をぶつけました。正論だけに返答に困った黒田次官は「明日返答する」と言っていったん逃げました。

翌日、黒田次官は「本道は草創期であって本来自分が本庁にあって処理せねばならないが、朝堂もまた事故が多く離れがたい。よって松本君を札幌に滞在させて岩村君と協議しながら、本庁の事務を処置させる」と言いました。

松本十郎は根室地方担当の判官です。もともとは戊辰戦争の朝敵・庄内藩の藩士で、逆賊として排斥されるところを黒田が助けた人物です。いわば岩村判官の専横を抑える目付役でした。

二頭体制となってからの札幌本庁では二人が対立することが多くなります。岩村は11月になって、札幌にいるのが面白くないと全道巡回に出ますが、翌年1月17日、巡回中の有珠の旅館で罷免の辞令を受け取るのです。

この後、荷物整理のために札幌に戻り、留守にしていた利宜宅に立ち寄って、先に紹介したエピソードとなるのですが、最大の後ろ盾を失った利宜はどうなるのでしょうか?

明治4年の開拓使庁舎⑥

【引用・参照出典】

①Wikipedia

②層雲峡観光協会https://sounkyo.net/take/detail.html?content=72

③『日本地理大系 北海道樺太篇』(1930・改造社)

④⑤⑥北海道大学北方資料データベース https://www.lib.hokudai.ac.jp/cgi-bin/hoppodb/

佐藤一夫『北に描いた浪漫 先駆者・高畑利宜とその時代』北海道出版企画センター・ 1990・ 旭川市

片山 敬次『岩村通俊伝』岩村通俊伝刊行会・1933

『旭川市史 第1巻』1959・ 旭川市

『新旭川市史 第1巻(通史1)』1994・ 旭川市

⑦『旭川市史資料 第1集』1957・旭川市

『旭川市史稿 上巻』1931・ 旭川市

『滝川市史』1962・滝川市