上川探検を契機としてこの地方の専門家としての地位を確立した高畑利宜。明治8(1875)年には石狩川筋調査により幌内炭鉱の開発に大きく貢献し、開拓5等属に出世しました。民事局勧業課に移り、道内の産業振興に奮闘していた明治10(1877)年、九州では西南戦争が起こります。この戦争により利宜の人生は大きく転回していきます

■石狩川筋調査

明治6(1873)年1月、黒田次官と衝突した岩村判官は北海道を去ることになりますが、離道にあたって利宜にも帰京をすすめたと言われますが、利宜は北海道に残ることを選択しました。

利宜は明治7(1874)年7月に本庁管内耕産取扱となった後、「石狩川筋地理取調巡回」を命じられます。利宜が発見した旭川盆地につづく石狩川流域の地理調査です。これは石狩川の支流を調べるもので明治8(1875)年9月にまとめられた上申書では21箇条にわたって石狩川支流の様子が詳しく報告されました。

岩村判官の失職で開拓使は薩摩閥が主流となっていきますが、石狩川筋調査により利宜の上川から空知にかけての専門家としての地位は不動のものなっていきます。そして利宜は北海道発展の原動力となった幌内炭鉱の開発に関わっていきます。

幌内炭鉱の発見は明治元(1866)年。石狩に住む木村𠮷太郎が本願寺小樽別院建設のため用材を探しに幌内付近で偶然に炭層を見つけました。しかし吉太郎は、これが石炭とは分からず、珍しい石として持ち帰ります。明治5(1872)年に札幌の早川長十郎が、このことを聞いて幌内を探索し、石炭の塊数個を持ち帰りました。

榎本武揚は黒田清隆の助命によって開拓使で物産取調に当たっていましたが、幌内調査を決意し、明治6(1873)年8月に石狩川を溯って120キロもの石炭を持ち帰りました。

また開拓使の御雇技師ライマンは、榎本の調査よりも1か月早くこの地域を調査していましたが、榎本調査の成果を知って、翌年4月に再び幌内を訪れて詳細な調査を行いました。これにより、幌内炭山が、質量ともきわめて優れた炭鉱であることが明らかとなります。

ライマン①

なお、早川長十郎は幌内炭鉱の発見者として功労金15円を受けたほか、開拓使に取り立てられました。しかし、早川が真の発見者ではないと分かると開拓使をクビになったそうです。

■黒田長官を幌内に案内

石炭、人類に産業革命をもたらしたこの魔法の鉱物は、明治になって始まった北海道開発事業の焦点でした。これがあるかないかで北海道の価値は大きく異なることから、黒田清隆が招聘したアメリカ人技官は目を皿のようにして道内各地を探し回っていたのです。そして幌内の石炭はライマンをして「同時代のすべての炭よりはるかに勝りたる最良のものである」と呼ばれるものでした。

この幌内について、榎本調査翌年の「石狩川筋地理取調巡回」で利宜はこう述べています。

第11条 夕張郡石狩川枝流幾峻別川筋字イチキシリ野はおよそ100万坪程度の平野あり。同野の中幌内太に接し、清水の小流れあり。あるいは北に連山を抱え、東より辰巳の方炭山及び椴山の大山に接し、南は幾峻別清流を抱え広々たる平林を隔ててはるかに夕張山を見る(『砂川市史』1971)

そして「第12条 弥幌内炭坑着手の時は同山麓字幌内太へ大いなる炭庫を設くべし。同所より炭山までおよそ一里の間まったく陸送の見込みに付き…もって石狩、小樽へ輸出あいなりしかるべし」(同上)と石炭の輸送経路について詳細に述べました。

炭坑が発見されても、石炭を運び出せないのであれば意味がありません。利宜の調査報告は、幌内炭鉱の価値を大きく引き上げたことに違いありません。

黒田次官は翌年(1875)年5月に腹心の大島圭介を派遣しました。大島の報告を受けると、黒田はいても立ってもいられず、わが目で見ようと翌月に幌内視察を決断します。この時に案内に選ばれたのが利宜でした。

黒田清隆は、明治7(1874)年8月に開拓使の長官に就いたばかりではなく、陸軍中将の要職にもあった明治政府の最高幹部の一人でした。利宜はアイヌ船人8人を雇い入れるなど周到な準備を行い、明治9(1876)年8月7日に黒田長官をはじめ権大書記官鈴木大亮ら随行団を船に乗せて石狩川を溯りました。

幌内につくと黒田長官は、シャツ一枚になってツルハシを持ち、みずから石炭の露頭に挑み、横4尺縦3尺の石炭塊を掘り出しました。この塊が露頭から掘り出されると一同は歓声を上げました。そして案内役の利宜には褒賞として金3円が下されます。

明治10(1877)年3月、利宜は開拓5等属に出世し、民事局勧業課に移動となりました。水産振興をはかるため、小樽、余市、古平、美国、岩内と忙しく駆け巡るのですが、ここでまた利宜の運命が大きく転回します。鹿児島の旧士族が西郷隆盛を担いで西南戦争を起こすのです。

陸軍中将でもあった黒田長官は征討参謀となり、2月に小樽から九州に向け出発しますが、利宜も小樽にいて黒田長官を見送りました。この時、利宜は2か月後に自身も戦場に赴くことになると知っていたのでしょうか。

■西南戦争の勃発

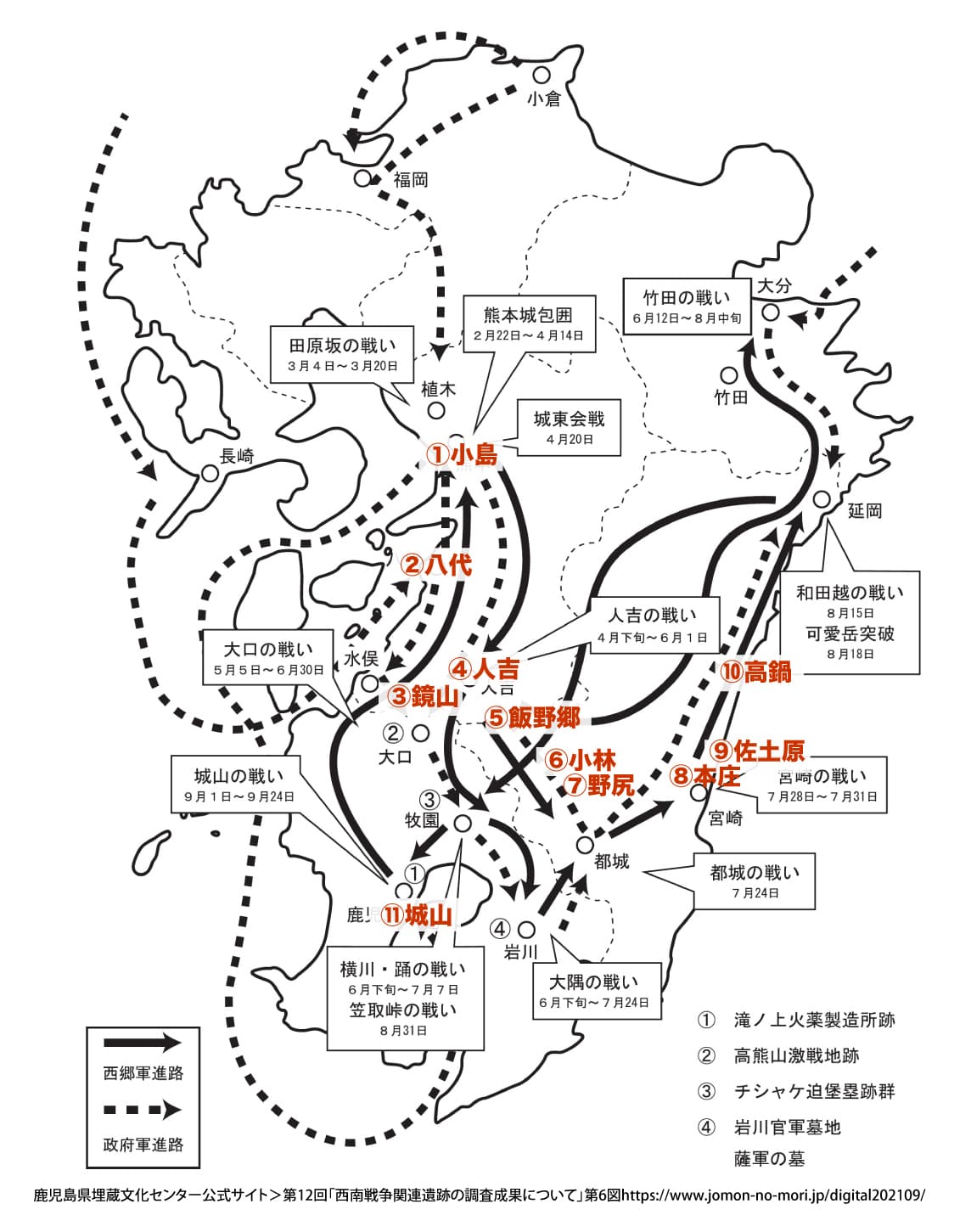

明治10(1877)年4月15日、利宜は小樽港から屯田兵部隊の一員として熊本に向けて出港しました。堀基准陸軍大佐と永山武四郎准陸軍小佐が指揮する屯田兵第一大隊に所属。準陸軍曹長心得第一大隊副官という肩書きでした。利宜は陸軍の軍人ではないため「曹長心得」となっています。

西南戦争は、明治10(1877)年2月15日、敬愛する西郷隆盛に暗殺の疑いがあったことから明治新政府に対して不満を持つ薩摩藩士族が兵を率いて政府を問い質そうと挙兵したものです。

維新の動乱で士族のの不満が高まる中、出発時に1万3000人あまりだった薩摩の軍勢は瞬く間に膨れ上がって3万人となりました。薩軍の目的は東京ですが、まずは九州一帯を支配し、その間に全国の同士による蜂起を待つ戦略でした。九州攻略の第一歩として熊本城の攻略を目指しました。

一方、このときの政府軍は明治6(1873)年に徴兵制が施行されたばかり。陸軍と名乗っていましたが平民中心の軍です。旧薩摩藩士族や呼応した士族は強靱で、政府軍は熊本城を持ちこたえるのに精一杯となります。

熊本城を攻めあぐねた薩摩軍は、南下する政府軍を撃つために一部を残して部隊を北上させました。こうして史上名高い「田原坂の戦い」が行われます。ここで敗れたことで薩軍の野望は潰えました。しかし、多大な損失を出した政府軍も決定打を欠き、熊本平野で両軍は膠着状態に陥ります。

「西南役熊本城籠城」画:近藤樵仙(聖徳記念絵画館蔵)

■屯田兵の出征

開拓使長官黒田清隆は西郷隆盛の愛弟子でしたが、政府軍の中将としてこの戦いを収めなければなりません。黒田は背面作戦を主張して別動第二旅団の司令官に任命されると、奥羽地方の士族を召集して旅団を編成するとともに、屯田兵に出征を命じました。

西南戦争は明治10(1877)年ですから、このときの屯田兵村は琴似と山鼻にしかありませんでした。それら動員された兵は400名程度だったと考えられています(伊藤廣1992)。本部長に堀基准陸軍大佐、第一大隊長に准陸軍少佐永山武四郎という陣営の屯田兵大隊は4月10日に小樽港を出港し、28日に今は熊本市にある小島町に到着しました。そしてそのまま陸軍少将山田顕義の傘下に入ります。そして29日に八代に陣を構えました。

熊本平野で膠着状態に陥った両軍ですが、薩軍は物量に勝る政府軍に次第に押されていきます。そこで薩軍司令官の桐野利秋は要害の地・熊本県人吉に本営を置き、ここで政府軍を迎え撃つこととし、総大将の西郷隆盛もここに入りました。

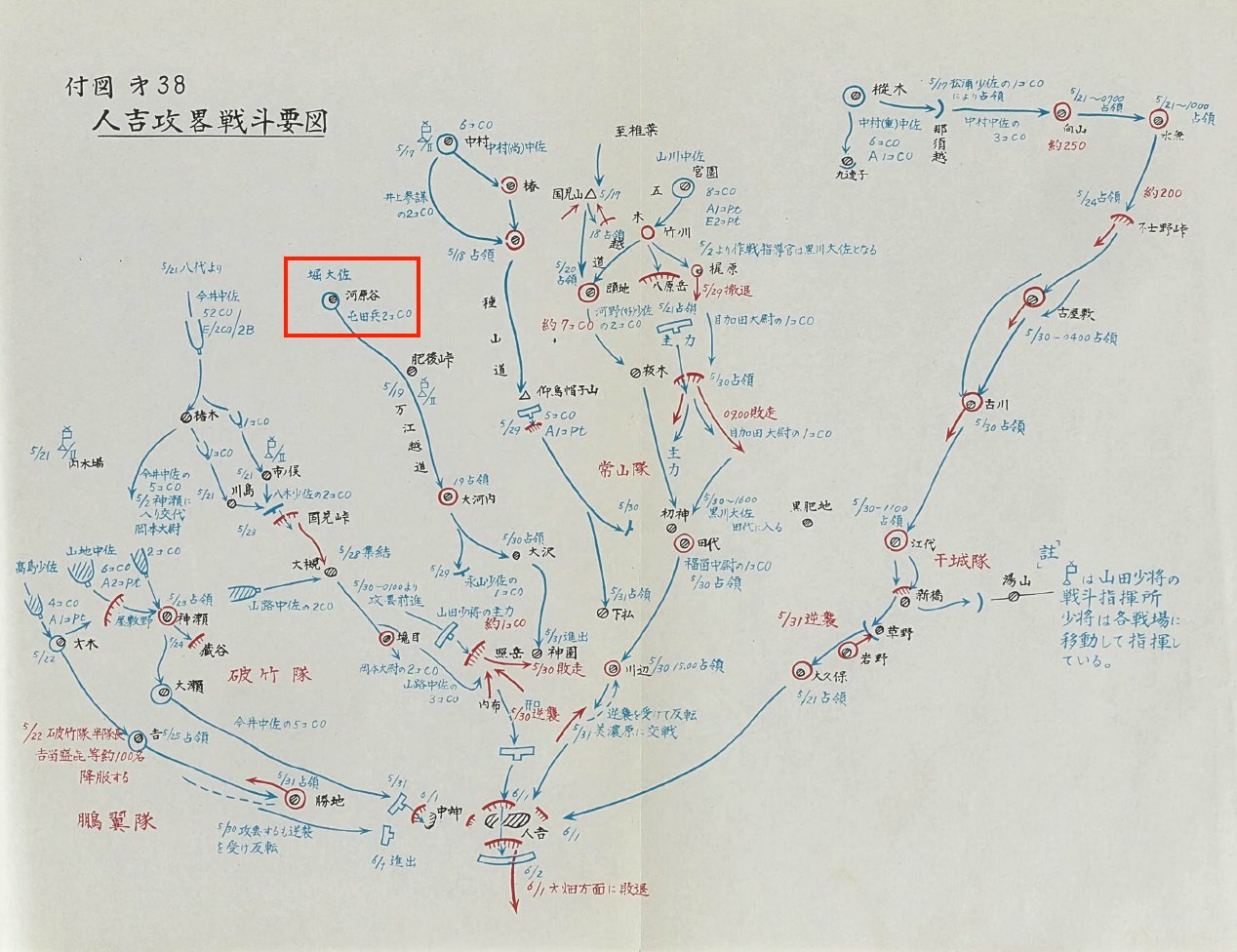

人吉は球磨盆地・人吉盆地とも言われるカルデラ盆地で、各地から兵員を集めた政府軍は、この盆地にじわじわと包囲網を敷き、5月30日暁、薩軍本営に一斉に攻め込みました。堀基大佐が指揮する屯田兵二個中隊は、盆地北側の山江村方向から進撃します。

人吉攻略戦戦闘図③

黒竜会の内田良平がまとめた西南戦争の詳細記録『西南記伝』(1909)の「人吉の陥落」では、「(6月1日)屯田兵はその左翼に向かい、斉しく進みて薩軍に迫り、対戦これを久うせり」「薩軍、流れに臨みてこれを狙撃せしかば、屯田兵のために大いに苦しめり」と述べています。

政府軍は6月2日までに人吉を攻略。31日に人吉を脱した西郷隆盛は宮崎方面に落ち延びました。このことを知ると政府軍は西郷を追って宮崎に向かいます。薩軍の村田新八は都城を政府軍に対する最後の決戦の地として定めて防衛に努めますが、7月24日についに都城は政府軍の手に落ちました。

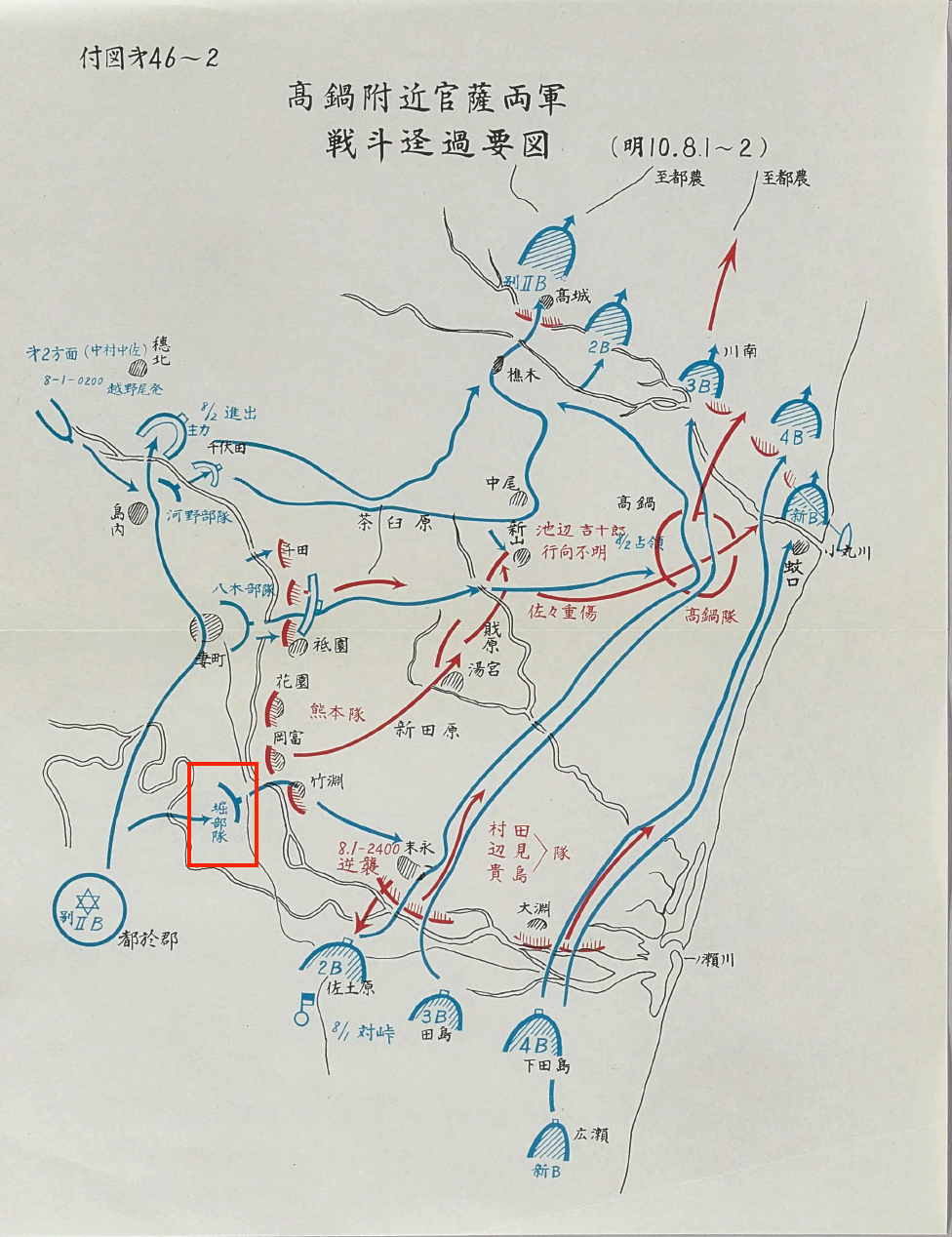

この後も、薩軍はゲリラ戦を続けながら北上します。戊辰戦争で薩摩に敗れた士族の多い屯田兵卒の士気は高く、宮崎県高鍋(現:高鍋町)の戦闘では、一之瀬川を渡る先陣を屯田兵が切りました。同じく『西南記伝』からです。

官軍進みて塚原の堤に達し、号旗を一之瀬川の敵背に掲げ、南岸の官軍に報せしかば、薩軍顧みて大いに驚き、守を棄てて遺散せり。このとき屯田兵は薩軍と川を隔てて激戦これを久うせしが、永山准少佐の第二中隊を堤上に配布し、対岸の薩軍を狙撃し、前衛の渡河を援け、自ら一個中隊を率いて渡る。このとき、迂回兵ここに薩軍の背面に出しかば、薩軍狼狽し、屯田兵北岸より進みて末永に至り、再び薩軍を走らせ、高鍋に向かいたり。

高鍋付近官薩両軍戦闘経過要図③

8月15日に延岡郊外で完全に追い詰められます。西郷隆盛は「我が軍の窮迫ここに至れり」と言って軍を解きました。大勢は決したとして8月16日に屯田兵部隊に停戦命令が出され、8月21日に屯田兵大隊は鹿児島から北海道へ凱旋しました。

なお西郷隆盛は死に場所を鹿児島に求めて包囲網を突破し、鹿児島の山岳部を抜けて9月1日に鹿児島の城山に入り、9月24日に自害します。

■転戦奮戦

高畑利宜は西南戦争で縦横無尽の活躍を見せました。利宜は多くの文書を残したことで知られますが、膨大な文書を丁寧に読み解いて評伝をまとめた佐藤一夫氏の『北に描いた浪漫-先駆者・高畑利宜とその時代』(北海道出版企画センター1990)から利宜の従軍記録を紹介します。

明治10(1877)

4月10日 札幌を発し小樽港に至る。

4月15日 屯田兵大隊付下副官拝命、同日乗船。

4月23日 肥後布貫石小島①へ上陸す

4月29日 小島町を発し、八代②に達す

4月30日 地理研究のため辻村より日光辺りを巡歩す。

4月15日 賊状偵察のため山口村へ出張。

5月9日 八代②に於いて曹長心得仰せ付けられ、永山武四郎少佐哨兵線巡視のため猫谷へ同行

5月15日 河原谷へ進軍。

5月10日 賊状偵察のため榎峠へ往復。

5月17日 八木少佐へ打ち合わせのため中津道へ往復。

5月18日 総軍榎峠へ登り野営。

5月19日 右翼は水無、左翼は今村、正面は大河内鉢の窪の賊を攻撃す。

5月20日 鉢の窪山頂へ賊再び襲い来るにより、部下一伍を率い総軍と共に防戦、ついに賊塁を突き哨線を進めたり。

5月29日 部下一分隊を率い鏡山③の絶頂に野営す。

5月30日 同隊を率い戸屈村の賊を襲い、遂に数塁を抜く。敗賊火を点けて去る。

5月31日 上の囲いに到り本営に会す。

6月1日 人吉④攻撃、部下一伍を率いる。

6月11日 人吉④を発し、大河間村進撃。部下一分隊を引率し、戦況見聞のため大口出張。

7月6日 帰る。

7月10日 日向飯野郷⑤八幡村の敵塁を突き、小林街道の敗賊を追撃す。

7月11日 小林郷⑥に達す。

7月21日 同所陣跡山へ来襲の賊を防戦し追撃し、野尻⑦に達す。

7月28日 野尻⑦を発し、漆野紙谷進撃、転じて本庄町⑧を経て⑨佐土原に達す。

8月1日 一瀬川向の賊を攻撃、直ちに敗賊を追撃して⑩高鍋(原文:高瀬)に達す。

8月4日 屯田兵引き上げの命有り、同日本隊従軍差免されたが、高畑は屯田本隊参議へ賊状報告のため山田少将へ従軍を命じられ、各地を転戦す。

8月18日 山田顕義少将の率いる旅団は薩摩軍を可愛岳山麓に包囲。

9月24日 鹿児島の城山⑪の賊攻撃の戦闘を見る。

当方の調べが及ばなかった地名も多々ありましたが、利宜の記録と現在の地理を照らし合わせると、利宜の行動は屯田兵部隊の行軍と重なっています。

5月15日の河原谷は人吉攻略のための前哨基地で、ここから薩軍の抵抗を受けながらも、5月31日に政府軍の官営に到達した様子が見てとれます。人吉攻撃で利宜は15名の部下を率いて戦っています。この後、薩軍の残兵を追って宮崎に進みます。8月1日の記述から高瀬での一之瀬川渡河作戦に従軍したことが分かります。

西南戦争での利宜の行動を見ると、とても産業振興担当の文官のものとは思われません。幕末維新の動乱を生き抜いた志士であればこそ可能な行動であったのでしょう。

さて利宜の記録では、8月4日に屯田兵引上げの命令があったとありますが、『屯田兵沿革』(1893)では8月16日です。同書によれば「5日賊勢大いに衰え、諸口の官軍輻輳するをもって屯田兵は引上度段旅団長へ稟議の上、都於郡へ引上近方残賊の有無を偵察す」とありますから、利宜は山田少将に戦況を伝える役目を担い、利宜の報告を受けた稟議の結果、16日の引き上げになったという事実を省略して書いたものと思われます。

屯田兵部隊は8月21日に鹿児島から北海道に引き上げますが、利宜は西郷隆盛の最後を見届けるまで鹿児島に残ります。ここで利宜には運命的な再会がありました。(続く)

【引用・参照出典】

佐藤一夫『北に描いた浪漫 先駆者・高畑利宜とその時代』北海道出版企画センター・ 1990・

屯田兵司令部『屯田兵沿革』1893

有馬尚経『屯田兵とは何か その遺勲と変遷』幻冬舎・2020

松下芳男『屯田兵制史』五月書房・1981

伊藤廣『屯田兵の研究』同成社・1992

『滝川市史』1962・滝川市

『砂川市史』1971・砂川市

『三笠市史』1993・三笠市

陸上自衛隊北熊本修親会『新編西南戦史 本編 (明治百年史叢書)』1977・原書房

③陸上自衛隊北熊本修親会『新編西南戦史 別冊 (明治百年史叢書)』1977・原書房

黒竜会『西南記伝 中巻1〜2』1909〜1910・黒竜会本部

②『図説西郷隆盛-西南戦争百年』講談社

④鹿児島県埋蔵文化センター公式サイト

①ウイキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/