『開拓者の足跡を訪ねて』著者

財界さっぽろ社長 舟本秀男さん

舟本秀男さんプロフィール

昭和18(1943)年留萌市出身。昭和41(1966)年小樽商科大学卒業後、日本NCR入社。取締役流通システム事業部長、同産業システム本部長などを歴任。米国本社に延べ6年間勤務。平成12(2000)年「舟本流通研究室」代表として流通システムの標準化に取り組む。平成18(2006)年「財界さっぽろ」代表取締役就任。

平成20(2008)年より「財界さっぽろオンライン」で「社長ブログ」を掲載。北海道開拓史をテーマにした『「北加伊道」六〇話』(2017・財界さっぽろ)、『開拓者の足跡を訪ねて』(2022・財界さっぽろ)を著した。

開拓者の艱難辛苦を偲ぶ

ご先祖は能登の出身ということですが?

はい、年始に能登半島で大きな地震がありましたね。そのテレビによく出てくる珠洲市、地震で一番の被災地が先祖の土地なんですよ。3代前の祖先がそこから北海道に来ました。

(北海道に渡った)理由はいろいろありまして、一つの説としては、私は「舟本」ですから、先祖は大きな船で朝鮮半島などに行ってかなり稼いでいたらしいんですが、嵐で舟が沈没し、無一文になって北海道に来た———という説が一つあります。もう一つの説は、能登半島には和倉温泉がありますね。その和倉温泉の芸者さんにゾッコン惚れて二人で北海道に来た———こういう二つの説があるんです。私としては後者の説かなと(笑)

数年前に能登に行きまして、先祖の墓、祀っている寺や神社などに行ってきたんです。そうすると、祖先が地域にいろいろと貢献してきた跡が見られました。いろいろ調べましたが、よくぞ(北海道に)来たなという感じがしますね。

グローバルビジネスの最前線で活躍されていた先生が、北海道の歴史に興味を持つようになったのは?

もともとが北海道出身ですから、北海道に移住されたり、北海道を開拓された方々に対する思いというのは、前からあったんだと思います。15〜6年前、縁があって北海道に戻ってきました。東京にいても毎年のように帰郷はしていたんですが、実際に住所を北海道に移して30数年ぶりに暮らすということになり、あちこちに行きますと、立ち寄った場所場所で、やはり北海道を感じるんですよね。空気の美味しさ、畑の広がり、そこから採れた美味しいもの……そうしたものに触れるたびに、ここまで来るには大変な努力があったんだろうな、ということは感じておりました。

北海道に戻り、札幌の円山で暮らし始めました。円山ですから北海道神宮に近い。北海道神宮ではラジオ体操会というのをやっていましたから、私も毎朝ラジオ体操に行くわけですよね。北海道神宮には開拓神社があります。北海道の基盤を作られた37名の方々がそこに祀られている。ラジオ体操で開拓神社の前を毎朝通るにつけ「どういう神社なんだろう」と興味を持ったんです。そして調べていくうちに「すごいな」と。

なるほど開拓神社がきっかけだったわけですね。

この広い北海道を、これだけ整然としたかたちでよくぞ開拓されたな、という思いを持っていたときに、開拓神社に祀られた先覚者の方々に触れまして、いろいろ調べていくうちに、そうなんだ! 大変だったんだ! という思いが出てきました。

ちょうどその頃は、平成29(2017)年の「北海道150年」までもうすぐという時期にありました。そのときに思ったのは、今の子供たちのことです。われわれの子供のときには、学校で北海道の歴史を学ぶ時間がありました。ところが今はほとんどないようです。ですから道民が北海道の歴史を知らない。子供たちはもちろん、大人もですね。これはもったいない、ということで、自分で書こうと思ったんですね。

それが「社長ブログ」というかたちになったと?

そうです。それで「社長ブログ」を始めました。すると結構評判がいいんですよ。いろいろな方から「次は誰を取り上げるのですか」「面白いね」というお話をいただきました。月に何回か、88回にわたって第一次の「社長ブログ」を書きまして、それをまとめたのがこの本(「北加伊道」六〇話)です。

それで『北加伊道六〇話』は開拓神社の御祭神37柱が中心になっているんですね。

そうです。まずは開拓神社に祀られている37名の方々を最初にやりました。ただ、そこに祀られていなくても素晴らしい方はたくさんおりますから、そこから広げていったということですね。さらに北海道の先住民族として、本当に北海道の大地を作り上げてこられたアイヌの方々のことを紹介しなければならないということで調べて追加いたしました。

本の反響はいかがでしょうか?

ありがたいことに、この本をもとにして「講演してくれ」「話をしてくれ」というお声がけがずいぶんありました。いろいろなとこでスピーチをしましたが、依頼を受け1カ所で1回のお話をするということであれば内容は限られますよね。そこで連続して話ができるように「先覚者を知る会」という会を仲間がつくってくれまして月1回の講話を70回以上行いました。多いときには100人を超える方々が来られましたね。

『北加伊道六〇話』は幕末から明治初期が中心です。2冊目の『開拓者の足跡を訪ねて』は、その続きとして書かれたものですね。

最初の本は、開拓の先覚者、つまり「人」に焦点を当てています。ただ北海道に来られたのは、そうした名のある功労者ばかりではありません。開拓の精神といいましょうか、それに動かされて北海道に来られた方もおりますが、いろいろな災害で困り果てて来られた方もおりますし、宗教的な思いを持ってこられた方もおります。また囚人というかたちで罪を着せられて北海道に来られた方々もいます。名はないけれど、本当に頑張ってこられた方々の移住というものを書こうということで2冊目を書き始めたんです。

資料にあたるだけではなく実際に現地を訪ねた経験が著書に深みを与えています。

休日や出張、ときには出張という名目で(笑)。本当に全道各地を巡りました。現地に行けばいろいろな碑がありますよね。記念碑や顕彰碑、そうした碑文を写し取り、いろいろな資料と繋ぎ合わせて書きました。

そのような経験を通して北海道開拓に対してどのようなご感想をお持ちでしょうか?

艱難辛苦———本当に大変だったなと思いますね。生きるために北海道に来て、そして生きるためにいろいろな苦労をしながら、諦めずにさまざまな問題を解決していった、ということを基本的に感じました。いろいろな理由で北海道にきたわけです。来ざるを得なかったといいましょうか。震災で、あるいは河川の氾濫で土地を失って北海道に来た。それから明治初期には武士の反乱がありました。逆賊の汚名を背負って北海道に渡ってきた人たちもいた。そうしたいろいろな思いを持ちながら北海道に渡り、北海道に生かされたという思いがあります。大変な苦労の中で、そしてその苦労に耐えながら、ここを開拓していった、という思いを強くしましたね。

本の中で多くの開拓功労者を取り上げていらっしゃいますが、特に印象に残る人物を挙げるとすると?

『函館市功労者小伝』(1935・函館市)

※国立国会図書館デジタルコレクション

北海道開拓の基盤を最初につくったという意味で、函館奉行の堀織部正利煕(ほり おりべのしょう としひろ)を挙げたいですね。幕末にロシアの脅威から日本をどう守るかが課題になったときに北海道・樺太を探検しました。そして「松前藩にこのまま(北海道を)管理させてはまずい」ということで安政元(1854)年に函館に奉行所をつくって奉行になった人です。そして北からの脅威に対抗するため、防衛力の強化、産業の振興などいろいろなことを行った。

嘉永7(1852)年に蝦夷地・樺太を巡回したときは、島義勇や武田斐三郎、榎本武揚など、その後の北海道開拓に携わる人たちがその調査隊に参加しているわけですよね。これに参加したからこそその後の北海道開拓に対して地理的な認識も持てたのでしょう。

さらに堀織部正は、石狩に役所を作って後に札幌の基盤となる創成川の造成を行ったりしています。このとき堀織部正は、北海道開拓に二宮尊徳のお力を借りたいということでお願いをしているんです。ところが二宮尊徳は高齢であったため、二宮尊徳の代わりとして来たのが大友亀太郎です。彼が創成川をつくることで札幌の開拓が始まったわけです。創成川ができ、札幌村ができ、そこに島義勇が来て札幌の歴史が始まった。そうした流れを最初に作ったのが堀織部正だと思っています。

ただ彼は開拓神社には祭られていないんですよ。堀織部正は函館奉行から江戸幕府に戻って外国奉行としていろいろな国との交渉役になりました。ところが幕府の上から「あいつは外国から賄賂をもらっている」などと責め立てられるんです。しかし、堀織部正は一切の弁明をせずに切腹して自らの命を絶った。そういうこともあって彼は開拓神社には祀られてない。けれども私は北海道の歴史に一番貢献があったのは彼かなと思います。

なるほど。

それから本田利明。数学、天文学、測量学に秀でた江戸後期の学者です。本田利明は、天明の大飢饉(1782〜1789)に加え浅間山噴火(1783)が起こるという多難な時代に「これからは蝦夷地だ」と北海道に目を向けました。それまで蝦夷地に和人はほとんど行っていませんでしたから、弟子の最上徳内を遣わして調査を行い、幕府を始めとした人たちの目を北海道に向けさせた。北海道開拓は、本田利明と堀織部正、このあたりがグランドデザインを描いたことから始まったと思っています。

私たち道産子は、そうした開拓者の子孫であるわけですが、先人の遺した北海道をどのように受け継いでいけば良いのでしょうか?

こちらの本の序文にも書いたんですが、私は「風林水菜」ということを言っています。

最初は「風」。開拓者たちが来て本当に困ったのは強烈な風でした。それも雪交じりの風ですよね。それにはほんとに苦しめられた。ところが今、この風が洋上風力発電などというかたちで北海道の大きな財産になろうとしている。これが「風林水菜」の「風」ですね。

2番目は「林」。北海道の72%は森林です。開拓者がきたときの北海道は鬱蒼たる森に覆われていました。一本一本切って、根を取って、畑にしていった。大変なご苦労があったと思います。森林資源と言えば、パルプとして紙の原料になったこともありますが、建材として、それからバイオマスとして、いろいろな化学的な利用においても、木材はこれからますます重要になっていくでしょう。

3番目は「水」。開拓時代は、春になると雪解け水でせっかくの田畑も台無しになることが多かった。「水」というものはとても恐ろしかったわけです。ところが今、北海道の「水」は、量においても質においても世界から高く評価されています。北海道は清潔で美味しく豊かな水を持っていると。そして今この水というのが先端産業の中で新たに注目されている。例えば半導体や精密機械の製造において洗浄水として膨大な量を必要とされる。世界中で水不足という中で豊かな水を持っている。これもやはり北海道の大きな財産です。

4番目の「菜」は野菜や魚菜、つまり食糧です。もし北海道がなければ、今、日本国民は飢えているかもしれないんです。日本全体の食料自給率は38%(カロリーベース)ですよね。北海道全体では216%。さらに特に開拓者が頑張った十勝地方は1200%。もし開拓者が十勝を開拓しなければ、それこそ日本は今大変だったでしょう。今後、温暖化の影響でさまざまな災害が起こることが予想されますが、北海道の役割は日本の食糧を賄うという面で非常に重要なものであるだろうと思います。

森林資源、水資源、そして食糧ということをベースにした北海道にはまだまだ発展の余地があると思っています。

最後にこれからの北海道を担う若い人たちにメッセージをお願いします。

まずは学校の先生方には、北海道の歴史をもっともっとお話してもらいたいですね。そして若い人たちには、道内各地にはいろいろな神社や寺があり、毎年いろいろなお祭りがあると思いますから、ぜひそういうお祭りに参加することによって、それぞれの神社に祀られている先覚者を身近に感じてもらいたいと思います。

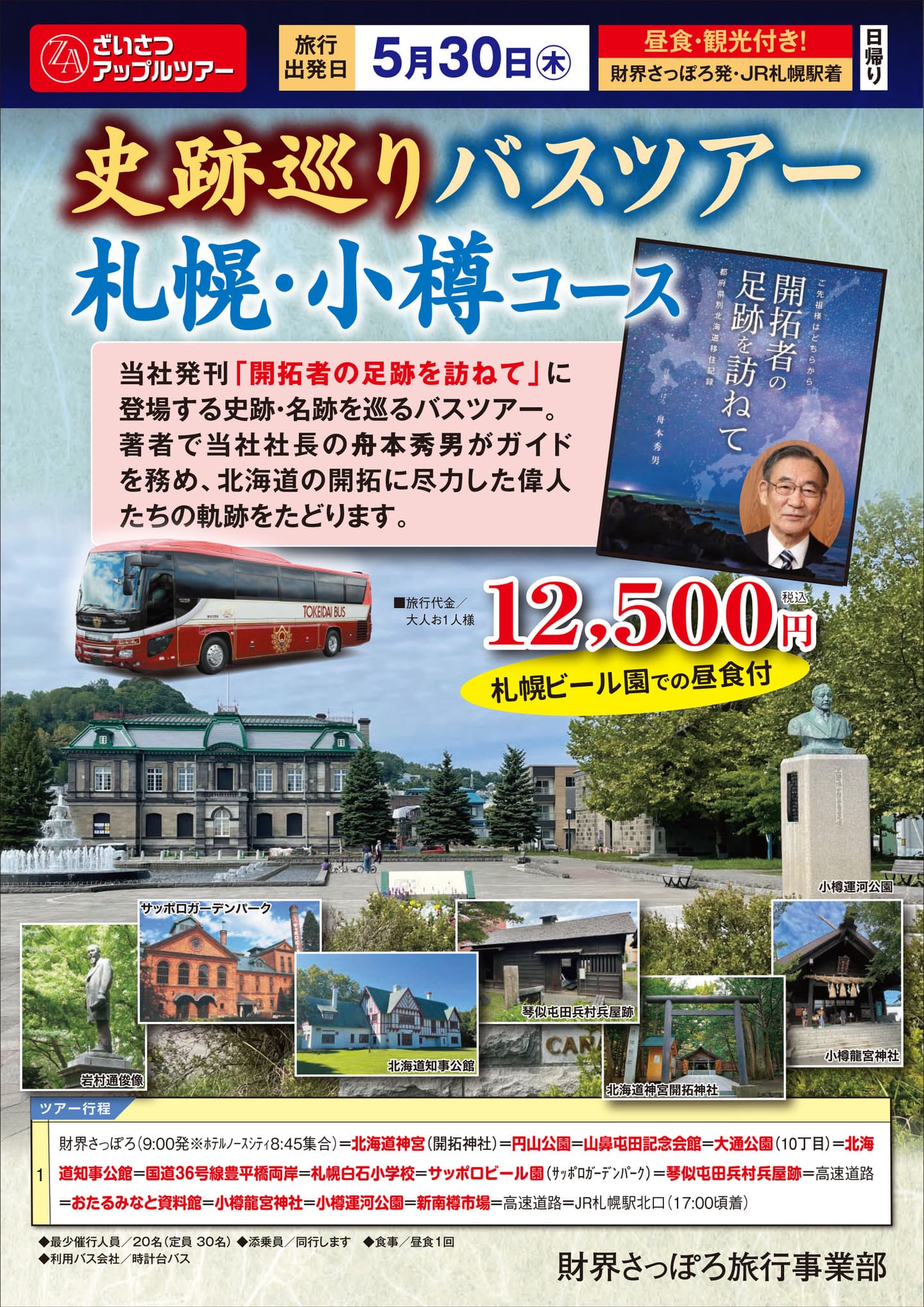

それと、この本を読んでもらいたい(笑)。本だけではなくて現場に行って実体験してもらおうと史跡巡りのバスツアーを行っています(下段参照)。私もバスガイドとしお話しますので、若い皆さんに参加していただければ喜んでお話しします。

ありがとうございました。

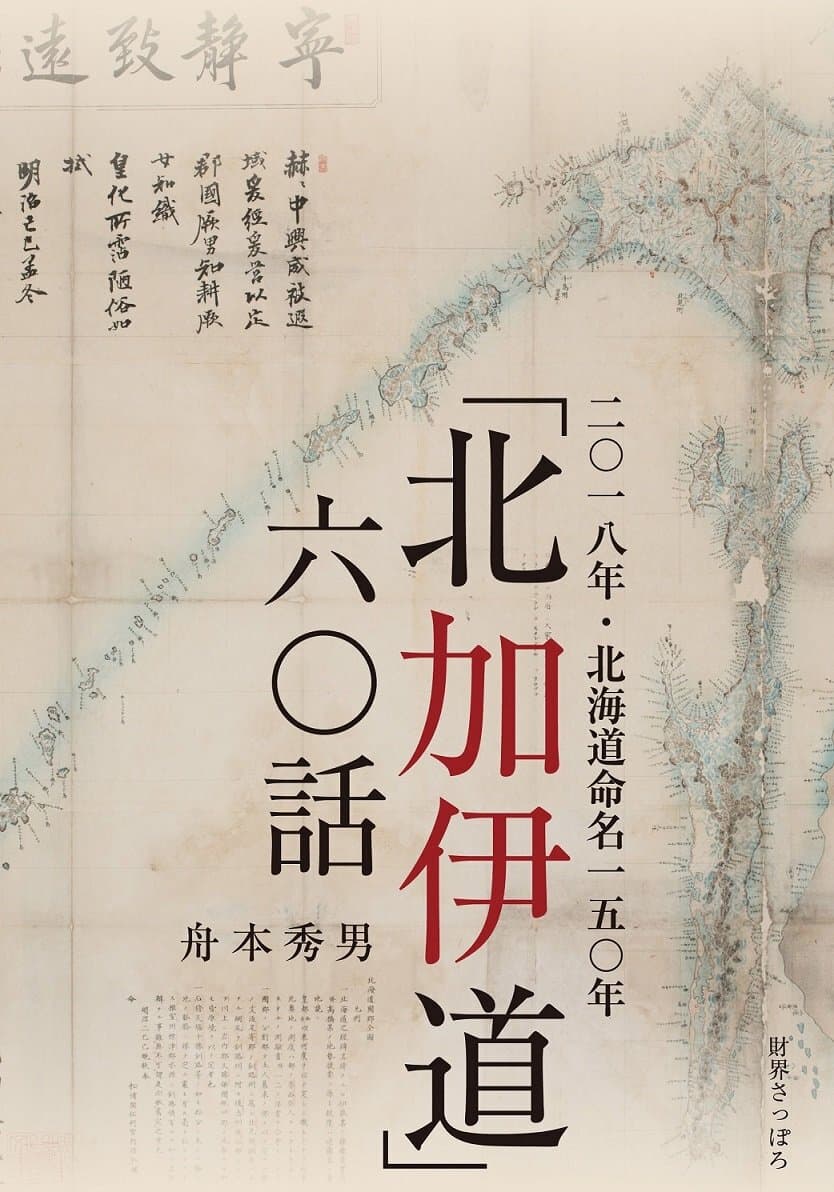

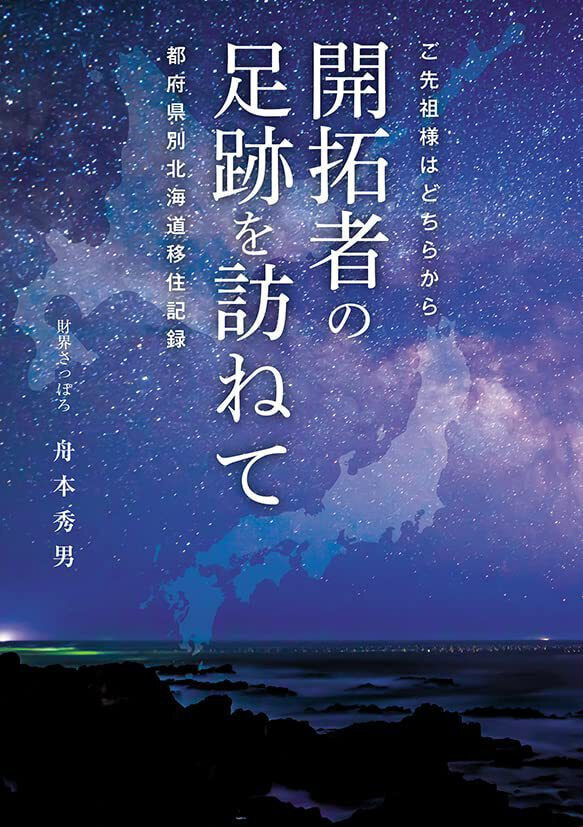

【舟本秀男さんの著書】

(2017・財界さっぽろ)

■価格 2,035円(税込)

■詳細&ご購入は⇒ https://zaikaisapporo.ocnk.net/product/207

(2022・財界さっぽろ)

■価格 2,035円(税込)

■詳細&ご購入は⇒ https://www.zaikaisapporo.co.jp/publication/detail.php?id=16931

【財界さっぽろ旅行事業部 史跡巡りバスツアー 】

https://www.zaikaisapporo.co.jp/hdb/hdb-article.php?id=18679