開拓はまさに報徳の中にある

一般財団法人 北海道報徳社 常務理事 石田健一さん

江戸後期の農政家・二宮尊徳は、道徳と経済の両立を説いた「報徳思想」により、荒廃した農村の復興に尽力しました。北海道では、二宮尊徳の直孫である二宮尊親が十勝の豊頃に相馬移民団を率いて入植し、開拓を成功させました。このことから北海道では開拓を支える哲学として報徳思想が広がり、特に農業組合運動の指導理論となっていきました。戦後の混乱期に報徳思想を広める団体としてつくられた北海道報徳社の石田健一さんに報徳思想と北海道開拓について伺いました。

———北海道報徳会の成り立ちについて教えてください。

北海道報徳社は昭和24(1949)年に設立された組織ですが、設立された経緯から報徳と農協、すなわち農業協同組合とは非常に関わりが深いんです。

農協協同組合というのは経済団体ですよね。経済事業団体なんですが、一方で協同組合ですから、人と人の組織でもある。新自由主義的な「今だけ、金だけ、自分だけ」ではなく、お互いに助け合いましょうという精神で、組合をつくり、みんなで協力しあって、みんなで豊かになろうという団体が組合です。聞かれたこともあると思いますが、「一人は万人のため、万人は一人のため」が協同組合の理念です。

一方、報徳には「経済道徳一元」という考え方があります。単に金が儲かればいいという話ではなく、そこに道徳が伴わなければならない、という考え方です。この考え方は協同組合の「一人は万人のため、万人は一人のため」にとても近い。非常に親和性があります。

そして報徳には「天道」「人道」という言葉があります。「天道自然・人道作為」という使い方をしますが、農業はまさに天道自然・人道作為です。

農作物は、家畜でも何でもそうですけど、周りの自然環境、土だったり、水だったり、あるいは太陽、温度……そういったものによって、天の力によって、作物は育ちますね。これが「天道自然」。ただ、そのままにしておくと、当たり前ですが、雑草も生えてしまう。それを人間が抜いたりするわけですね。お米なら、よいお米をたくさん育てようと思ったら、人がいろんな手を掛けるわけです。これが「人道作為」。天道自然と人道作為によって作物ができる。

尊徳が生きていた時には、いろんな天変地異があったと思いますよ。でも天命だ、運命だ、とあきらめたらそこで終わりなんですよ。それでは復興できないじゃないですか。私の子供の頃だって、だいたい3年に一遍は冷害になったり、凶作になったりしました。でも官民挙げて、いろんな工夫をしたり、知恵を働かせて、少しでもいいものをたくさん取ろうとしてやってきたわけです。それが天道自然、人道作為ですから、これも農業ととても親和性があります。

———農協の理念と報徳の理念が重なるということですね。

戦後の昭和24(1949)年に北海道報徳社ができましたが、当時は戦後の大変な混乱期でした。新たに法律がつくられて農協ができたわけなんですけれども、農協の経営もすぐにおかしくなってしまった。当時は誰もが〝今だけ、金だけ、自分だけ〟でしたから、精神的な部分を忘れてしまっては組合にならなかったんです。

そこで、農協を立ちあげた当時の指導者たちは報徳の「経済道徳一元」を目指し、経済の方は協同組合が担うけれども、道徳・倫理・精神的な部分は報徳社が担いましょうということで北海道報徳社をつくったんです。農協は、昭和23(1948)年にできましたが、1年ほど遅れて報徳社ができました。これはそのときの設立趣旨の一部ですが、ご覧ください。

『北海道報徳社設立趣意書』(抜粋)

農民を主体とする農業協同組合が、農民の民主化と文化建設に多くの使命と期待を担って新発足しようとしている。元来日本の農業協同組合は、報徳の分身として生まれ、発達してきた歴史を持っているのであるが、資本攻勢急なるあまり、中道にして精神的活動を忘却するに至ったことは、誠に遺憾にたえないところである。農業協同組合が今こそ協同組合本来の姿に立ち返って、一円一元の哲理に基づき、報徳即協同組合、協同組合即報徳とする相互一体、経済道徳一元の運営をなし、益々健全なる農村文化の昂揚に努めるとともに、進んでこの真理を都市に推し及ぼして、日本文化の世界的向上に資することを祈念して止まぬものである。

———「資本攻勢急なるあまり」がお金だけの世の中になったというところですね。

協同組合を構成している組合員は個々の農家です。農家というのは個々それぞれがひとつの経営体なんです。だから、それぞれの農家は自主自立していなければならない。組合は、その上で助け合うところは助け合いましょう、という考え方です。

具体的には、みんなが力を合わせて組合をつくり、共同で販売したり、共同で購入したりします。バラバラで売ったり買ったりするよりも、まとまった方がメリットはありますから。

———個として自立した上でお互いが助け合う、この考え方が報徳と組合では共通ということですね。

尊徳は農村の復興を通して「推譲(すいじょう)」ということを教えました。「進んで己を捨て人に譲る〝推譲〟は人道の極致である」とされています。

農家の中には長けている人がいて、個人で何でもできる人もいます。今でネット販売などありますから、売るも買もみんな一人でやろうと思えばやれますが、極端な話、スーパーエリート農家を一つつくっても、それで日本人全員に食料を供給することはできないじゃないですか。やはり農家が力を合わせてはじめて日本人を食べさせることができる。

できる人がいる一方で、そこから落ちこぼれてしまう人も出てしまう。推譲の気持ちを持って落ちこぼれをださない。そういう仕組みとして協同組合があります。金次郎がやったこと、報徳の教えはまさにこれです。

———「報徳」は北海道開拓においても大きな役割を果たしたと聞いています。

誰も助けてはくれないですね。だけどいろんなことが起こる。天候が悪くて物が取れない。洪水で流される……。そういう場面ではお互いが助け合うことが必要ですよね。開拓は個人が自立することですが、力を合わせて助け合うことでもあります。それはまさに報徳の中にあるわけです。

二宮尊徳は、農家が逃げ出して捨てられた田畑を開墾したり、荒れ地を元に戻したりというようなことをやって荒廃した農村を復興していったわけです。荒地をもとに戻すことと原野を拓くことの違いはありますが、開拓と報徳は極めて近いんです。

ご承知のようですが、二宮尊徳の直孫の二宮尊親が明治30(1897)年に福島県の相馬から移民団を引き連れて十勝の豊頃に入りました。どういうことをやったのかというと、尊親の指導の下、月にいっぺんみんなが集まって「常会」というものを開きました。開拓は非常な苦労ですから、お互いが苦労話を交わして、お互いが励ましあったんですね。あるいは尊親の講話を聴きました。こういうことを通して村づくり、コミュニティづくりを進めたのです。つまり、尊親はおじいちゃんの金次郎が荒廃した村を立て直したのと同じ手法でやって開拓を成功させたわけです。

また江別の野幌を開いた「北越植民社」も報徳の考え方で開墾を行いました。この結社は新潟の方ですが、豊頃と同じく会社組織にして移住者を連れてきて開墾したパターンです。

———北海道報徳社は

大日本報徳社の北海道支部にあたるのでしょうか?

確かに静岡県の掛川にある大日本報徳社が一番組織力がありますし、全国の代表格になっています。北海道報徳社は友好関係にありますけど、大日本報徳社の傘下になっているわけではありません。

二宮尊徳にたくさんのお弟子さんがおりましたが、特に有名な4人のお弟子さんがいます。うちの一人、岡田良一郎という方が静岡なんですね。江戸時代末期ぐらいから活躍されて、明治になっていろんな制度ができる前に報徳社を名乗って有名になりました。

二宮尊徳は幕末の人間ですけど、西郷隆盛や勝海舟のように中央で活躍した人ではありません。ローカルな人です。地元は神奈川県の小田原で、栃木県の桜町に小田原藩の分家があり、そこの復興で知られました。その後も北関東や福島の農村を復興させていきました。今も報徳会が活発なのは静岡、愛知、北関東の茨城、栃木、福島……そういったところですね。

———ローカルな金次郎が、どのようにして全国に知られるようになったんでしょうか?

先ほど話した4人のお弟子さんの中に富田高慶という方がいました。福島の相馬中村藩の家老で、尊徳の娘さんの文子さんと結婚しています。この方が『報徳記』という本を書いて相馬藩の藩主に献上しました。さらに藩主はこれを明治天皇に献上します。明治天皇が読まれて非常に感動され、各都道府県に「こういう良いものがあるぞ」とお勧めになられたことがひとつ。

明治24(1891)年に幸田露伴が『二宮尊徳翁』という伝記小説を書いてベストセラーになったことがひとつですね。二宮尊徳といえば小学校の薪を背負った二宮金次郎像ですが、幸田露伴の『二宮尊徳翁』の口絵がモデルなんです。

———北海道の報徳会はどのようになっているのでしょうか?

北海道で報徳社と名乗っているところで今も残っているのは両手で数える程度です。北海道報徳社の会員の中で一番多いのは農協と漁協です。漁協では、信用漁業協同組合連合会という信用事業を行っている組合が一番盛んです。

———漁業の組合も報徳なんですね?

昔は農業もそうですが、漁業も貧しくて暮らしは大変でした。生活が苦しくなると「お金を貸してくれ」となるじゃないですか。そこで安藤孝俊さん(初代北海道信用漁業協同組合連合会会長)という方が報徳を勉強して貯金運動と報徳の精神を合わせた運動をされたんです。お金を借りる前にまず節約すること、あるいは少しでもいいから貯金することからやってみないかと呼びかけました。

———北海道報徳社はどのような活動していますか?

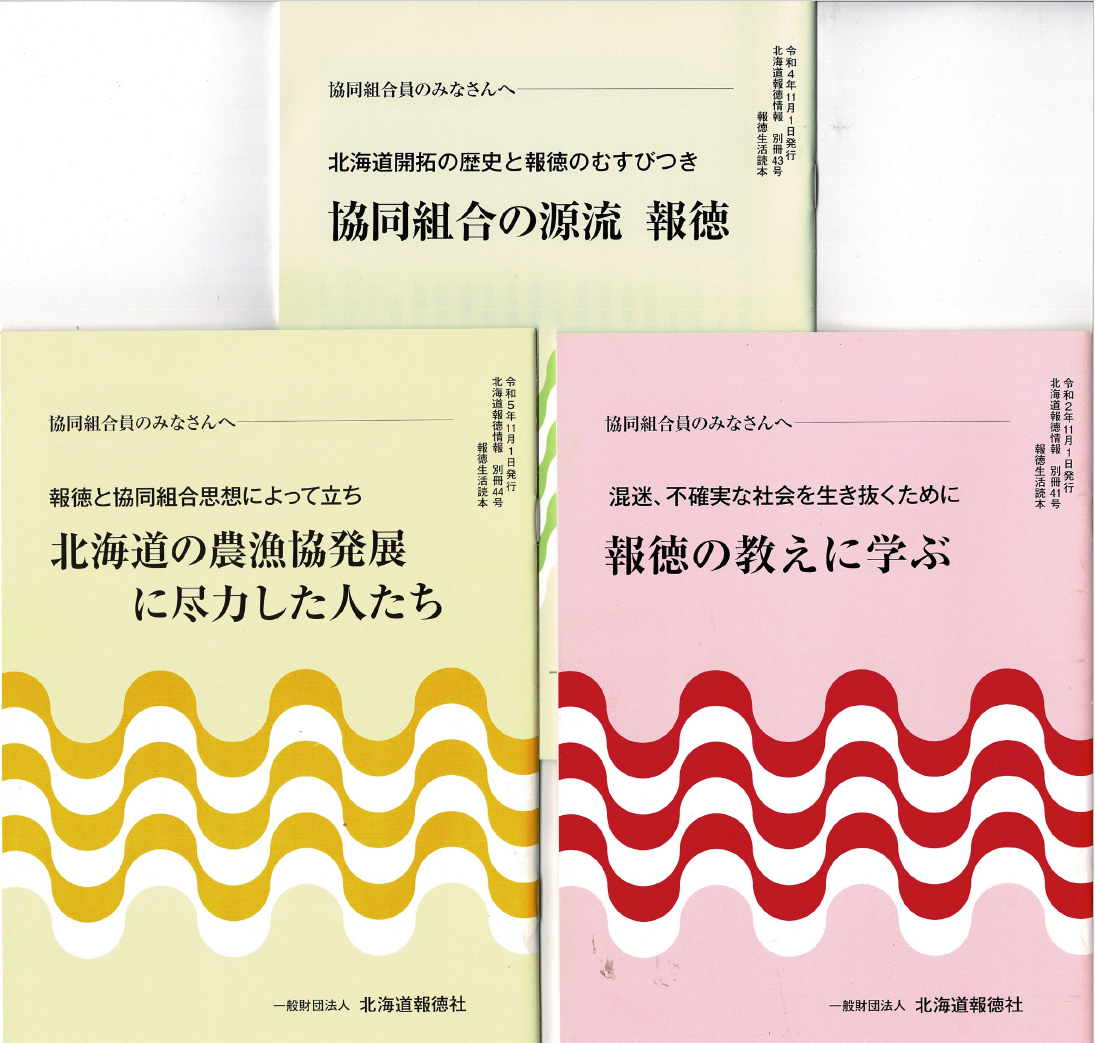

私どももそんなに大きな団体ではないですから、今行っているのは年2回の研修会です。江別市大麻に農協学校があり、そこを借りて1泊2日の研修を15人定員で開催しています。

ほかに月に1回1時間ほど集まる常会を開催しています。当初は———といっても20年も30年も前の話ですけど、やはり報徳が中心でしたが、今は会員がそれぞれ自分の好きな話題、なるべく報徳に関係するようなことを中心に話題提供してもらっています。

———報徳を勉強するにはどこから入っていけば良いでしょうか?

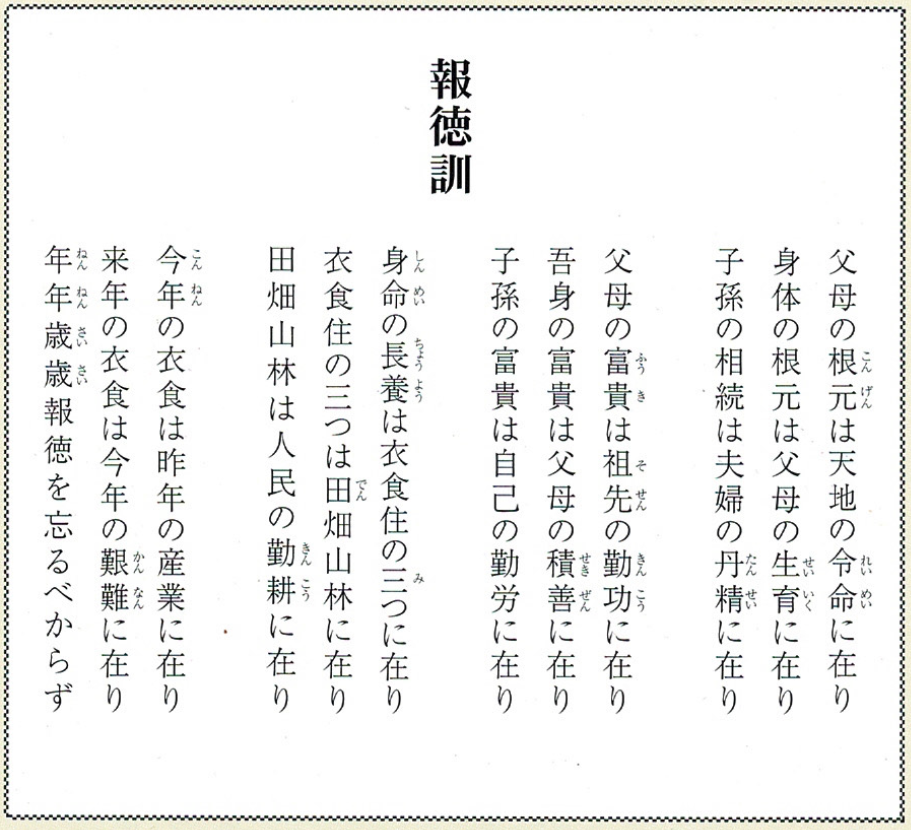

いろいろな入口はありますが、『報徳訓』、この108文字に報徳は戻ると思っています。もとは漢文の108文字ですが、読み下してわかりやすくしたものがこちらです。

何度も読み返していくうちに、今自分がここにいるのはどうしてか? こんなふうに豊かに暮らしていることに対して、先祖や社会に対する感謝の気持ちが起きてくると思います。そして、自分だけではなく、この豊かな社会を次の世代に受け渡す義務が自分たちにはあると思うようになると思います。

———どんな本を読んだら良いでしょうか?

兵庫県に報徳学園という学校があります。この学校はまさに報徳によって教育しています。ここの生徒たちは『二宮金次郎の一生』(三戸岡道夫著・栄光出版社)という本を読むそうですね。

また二宮尊徳の7代目の子孫に中桐万里子さんという方がおられる。その方が書いた『二宮金次郎に学ぶ生き方』(致知出版社)は非常に分かりやすい。報徳とは何ぞやということがとても分かりやすく書いてあります。慶応大学を出て、京都大学の大学院に行ったときに先生から「君は金次郎の子孫なら、金次郎のことを勉強してみたら」と薦められたそうです。この方の本は他もおすすめです。

———ありがとうございました。

【北海道報徳社】

ホームページ: http://dohotoku.sakura.ne.jp