社史のススメ ②

事実は物語化されてはじめて人を動かす

社史とは会社のあゆみのナラティブ化である

昨日は本州専門制作会社のサイトから社史について紹介しました。異口同音に言っていたのは、単に事実の羅列としてではなく、生きた人間のドラマとして見ることによって未来を拓く経営資源にしていこうということです。こうした傾向を得て社史は周年事業の記念物から経営の戦略ツールになってきました。これが社史を巡る最近のトレンドです。今回はこのトレンドを私視点で解き明かしてみます。

新時代の社史について語られた言葉を私流にまとめるとこう言えると思います。

社史とは、会社のあゆみの物語化である。

少し専門的に言うと

社史とは、会社のあゆみのナラティブ化である。

どいうことでしょうか? 最初に次のことを抑えておきましょう。

人は事実に感動するのではない。人は物語に感動するのである。

日本人が初めて10秒を切って100メートルを走った──多くの人が感動しました。しかし、その感動は〝1個体のホモサピエンスが100mを9.97秒で移動した〟ことへの感動ではありません。

日本の陸上競技の長い歴史、欧米人との遺伝子の違いを指摘されてどこか悔しかった気持ち、ゼロコンマ何秒を縮めるために払われたであろう選手・コーチの血の出るような努力……そうしたさまざまなことが去来し、人を感動させるのです。

先に述べた厚生病院の話は、少なからずお褒めをいただきましたが、あの話を次のように書いたとしたら……

昭和14年9月 北紋医療利用組合聯合会久美愛病院として開設

昭和17年4月 北紋医聯が北聯に統合されるとともに北聯に引き継がれ、北聯久美愛病院となる

昭和18年12月 北海道農業会に引き継がれ、北農上湧別厚生病院と名称変更する……

こうした事実の羅列に感動したり、感激したりする人はいません。

湧別屯田の人たちが、医療過疎を何とかしようとみんなでお金を出し合い、村の優秀な青年を東京の医学校に……と物語になるので、私たちは感動できるわけです。

実は人間の脳みそというものは、事実が物語化されてはじめて感動や感激という反応が起こるようにつくられているのです。言い方を変えれば、物語とは感動という刺激を起こす人間心理のアルゴリズムということができます。

事実は物語化されてはじめて人を動かす。

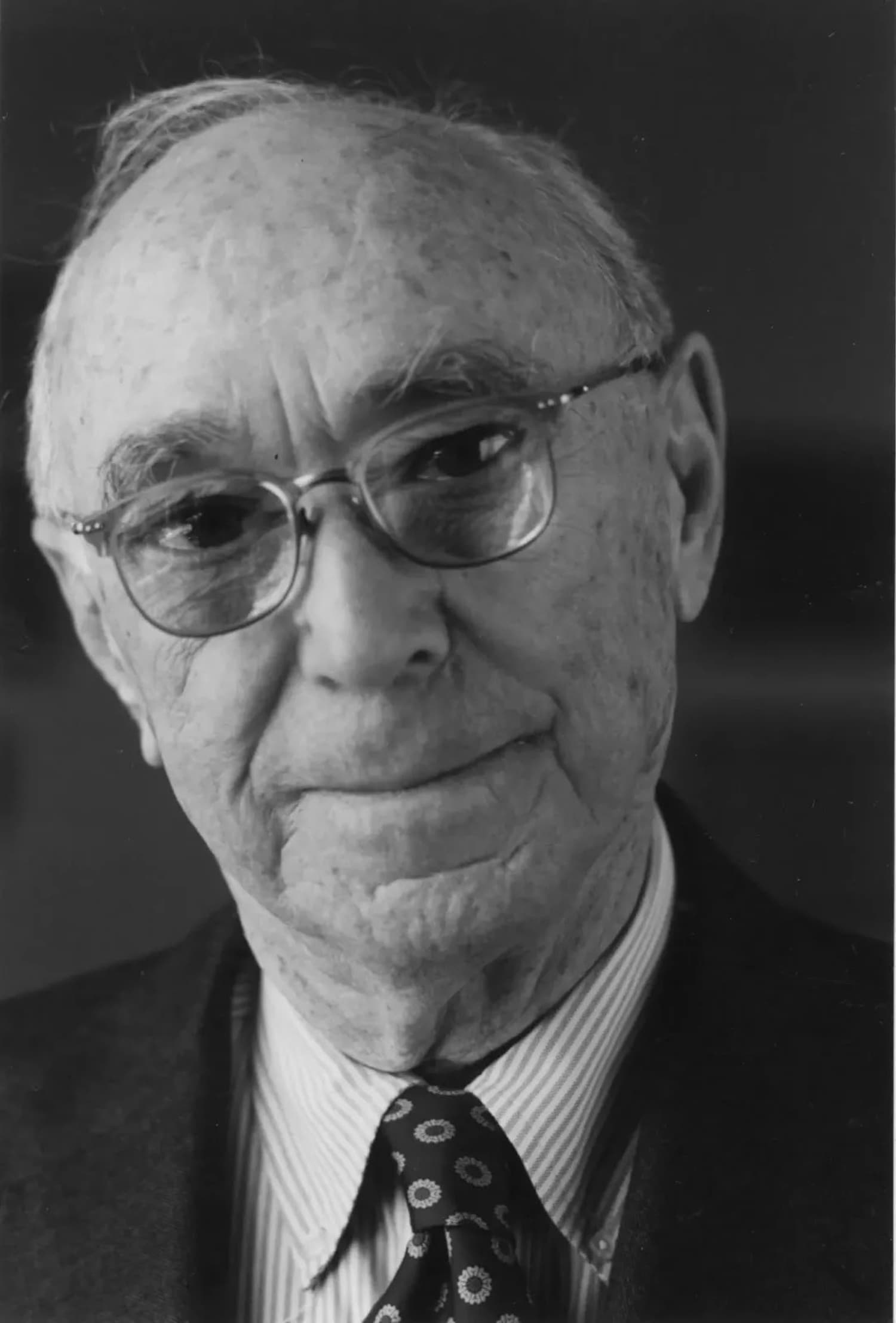

ジェローム・ブルーナー(出典①)

このことに初めて着目したのは、1980年代、アメリカの心理学者ジェローム・ブルーナー(Jerome Seymour Bruner(1915- 2016))です。

この時代までアメリカの心理学と言えば、実験を繰り返し、データを統計的に処理する学問でした。ブルーナーは〝それでは人の心はわからない〟と言って物語の重要性を説いたのです。そして物語を心理学用語として区別するため「ナラティブ」という術語がつくられました。

さてこのナラティブ=物語は、アイデンティティの中核をなしています。ブルーノはこういいます。

幼児期から自己形成と他者関与の過程においてアイデンティティを育成し、自信を物語ることによって強化されたことを基礎として構成された。そして、ここのストーリーを共有し解釈することで、共同体、文化的結束の促進だけなく、偉大な契機を創造する

ブルーナーに従えば、私たちが日本人であるのはDNAや血統で規定されているからではありません。天照大神から始まる民族の物語=ナラティブを共有しているから日本人なのです。今やユダヤ人に共通する遺伝子はありませんが、それでも彼らが民族として成立しているのは、旧約聖書の世界から始まる物語を共有しているからです。同様にアイヌの人たちはアイヌの人たちの物語を共有しているがゆえに独立した民族なのです。そして私たちは父祖の開拓の物語を共有しています。すなわち

ナラティブ=物語はアイデンティティの中心軸にあるものなのです。

そうであれば、会社が会社としてのアイデンティティをもつために必ず「物語=ナラティブ」がなければならない──ということになります。

歴史が物語になり、物語がアイデンティティになって、企業の未来戦略、成長戦略に活用できる力を持つにいたったのです。

ジェローム・ブルーナーが発達心理学を専門にしていたことで、ナラティブの論理は教育学で注目され、ここから看護学、障害者支援などの分野に応用さるようになりました。

この最先端の教育理論は、ほどなく企業研修などを行っている事業者に取り入れられ、そこから社史編さんのコンセプトに用いられるようになった、というのが冒頭で紹介した社史トレンドの背景です。

社史とは会社のあゆみの物語化である──ということを私は、この仕事の駆け出しの頃に西区発寒にある鉄加工会社の社長に教えられました。その社長は父の跡を継いだ二代目です。創業50年を機に三代目に渡そうとしていました。父から受け継いだこの会社の歴史を物語にして次の代に託したいというのです。最初に言われた言葉が今でも残っています。

社史とはやらなかったことを記録するものだ。

会社が行ったことは何かの記録に必ず残る。

だが、やらなかったことは社史にしか残せない。

その会社は戦前の札幌の鉄工所で働いていた優秀な技術者だった初代が戦後すぐに立ち上げた会社です。確かな技術力と誠実な人柄で順調に成長しました。しかし、構造不況と呼ばれた60年代後半の不況期にはじめて経営危機に立たされます。そこで初代が選んだのは、大手の傘下に入る道でした。

この頃、二代目は東京で学生生活を送っていました。学生とはいっても、会社の名刺を持たされ、東京での資材調達の窓口をさせられていたのです。

大手の傘下に入る調印のため上京した初代は、二代目を鞄持ちとして呼び寄せました。明日、合併の書類にハンコを押すという晩、初代は息子を誘って飲みに出ました。

下町の赤ちょうちんで酒を酌み交わす父と子。

酒が回り始めると父は大手に会社を渡してしまう悔しさを吐き出しました。初めて息子が聞いた父の弱音。

だったら止めたら──。

学生らしい無責任さです。しかし、父である社長は少し間を置いて

そうだな。やめるか──。

次の日、急病になったと息子が大手に電話を入れ、父は東京を去りました。

もとより経営危機の最中、自力再生は大変な苦労でしたが、この夜の二人の会話は今も独立自営を続ける同社のマイルストーンであった

という話を中心に社史をつくってくれというのが社長の指示でした。

となれば社史はナラティブにならざるをえません。

先に紹介した東京のトレンドなど知る由もなかったのですが、これ以降、私が手がけるものは可能な限りナラティブにしていこうと思いました。

昨年の8月15日、北海道の命名の日にこのサイトを立ち上げた理由はいくつかありますが、北海道を一つの会社と見立て、その〝社史〟をつくってみたいという思いがありました。

北海道の町村の多くは、明治になってから開拓者によってゼロから築かれたものです。そのなりたちは創業者が裸一貫から会社を立ち上げる起業の物語に通じます。

北海道の歴史は起業の歴史である。

だったら、決して歴史学の専門教育を受けたわけではないけれども、自分にも北海道の歴史が描けるだろう、そう思いました。

①https://www.washingtonpost.com/national/jerome-s-bruner-influential-psychologist-of-perception-dies-at-100/2016/06/07/033e5870-2cc3-11e6-9b37-42985f6a265c_story.html