[美幌]野崎政長と旧土人救済所 (下)

彼等二協議為致候処無異議説諭二従ヒ

美幌町初代戸長、野崎政長は薩摩隼人、西南戦争で西郷隆盛に付き従った戦士でした。戦後開拓使に入り、明治20年に、見渡す限りの原生林の中でアイヌだけが暮らす美幌に妻子を連れて赴きました。アイヌに農業を指導するためにです。そのために野崎が打ち出した一策とは──。

■薩摩武士・野崎戸長着任

アイヌの貴重な資源である鹿の激減を請け、根室県で取り組まれた農業によるアイヌ救済ですが、橋本喜之助ならびに不破直次郎が現地で懸命の指導を行いましたが、十分な成果をあげることができませんでした。

くわえて明治19(1886)年1月、北海道の3県制が廃止されたことによって、根室県のアイヌ救済政策も取り止めになります。それではアイヌの暮らしを気まぐれな自然と運に頼った狩猟生活に戻してしまいます。そこで──

山網走旧土人救済事務所は、根室県庁の廃止に伴い、20年6月をもって閉鎖されることになったが、十数戸の住民をそのままに放置することは許されず、引き続いて指導の必要があった。また、開拓行政を推進する立場からも美幌付近の立地条件を考慮して戸長役場が設置されたのである。[1]

美幌戸長役場は「旧土人救済所」を引き継ぐかたちで明治20(1887)年5月31日設立されました。これが美幌町の開基となっています。

初代戸長が野崎政長です。野崎戸長は西南戦争で西郷軍の兵士として戦った薩摩武士でした。

戸長の野崎政長は安政2(1855)年、鹿児島県生まれ、明治10(1877)年の西南戦争には西郷隆盛の軍に属したが、戦いに敗れ、新天地を求めて3年に渡道、開拓使根室支庁に勤め、19年には紋別外9ヶ村戸長に任命されている。翌20年に美幌外5ヶ村戸長となり妻子を連れて赴任したのは9月10日であった。[2]

野崎戸長のミッションは、アイヌの営農を定着させること。野崎戸長はアイヌの営農の様子を調査し、農業が軌道に乗らないのは彼等が密林のあちこちにバラバラと散らばって暮らしていることが原因であると判断しました。そして戸役場の近くに移転してまとまって暮らすように呼びかけました。

■集住を説得する

次はアイヌ集住のため官有地を提供するように本庁に求めた野崎戸長の要請文です。分かりやすく漢字を改めているほかは原文通りです。

当部内各村旧土人悉皆美幌村へ移転に付、宅地耕地家作用として木材等無代価下付方の義に付上申

当部内各村旧土人の義は、従来熊鹿魚介等を目的としてー戸あるいはに戸位づつ各村官有地へ散在居住致居候ところ、さる明治十六・七年以来、土人等生活上第一目的とする野鹿濫獲により、ついにその跡を絶つにいたり、魚介等はおいおい規則厳重なるにしたがい、採捕すること不能。それがためめ衣食等に差し支え、その憫然生活の困難を視察。

すでに旧根室県根室支庁において救済方法を施行せられしをもって、農業の必要なると救済方法の御旨趣をはじめて知るといえども、従来彼等が各村居住近傍開墾したる地質を閲するに(未だ充分調査遂げざるといえども)その地味不充分のみならず。

甲村に一戸、乙村に一戸、丙村に三~四戸位づつ居住し、わずか開墾したる耕地へ播種するゆえ、年々烏兎その他に害され、その被害者多し、収穫高少なきは、これ全く一戸位づつ散在耕作するが為と思考せり。

前陳のごとくわずかに一~二戸位つづ散在のため致置候ば、向来彼等が尚を生活の困難は多言をまたず。

くわえてこれのみならず、散在居住候ては彼等は申すに不及当場取扱上不便の義もこれあり、よって各村重立ちたる老人等を当場へ参集せしめたる上、悉皆美幌村字アシリベツクシへ移転、開墾農業に従事被為致ことを説諭を加へ、ひとまず彼等に協議いたす候ところ、異議なく説諭に従い、悉皆同村字アシリベツクシへ移転の上、開墾農業に従事することに協議あい整い、すべに開墾家作等に着手するものもこれあり、あるいはその計画最中のものもこれあり、明春までには悉皆(しっかい=一つ残らず全部)家作移転のにこれあり。

ついては前願の次第につき、今般網第三五二号御照会に対し丙第四二号をもって彼等が官有地に居住のものの人名調相添え、御回答致候分は、悉皆美幌村字アシリベツクシ別紙略図面の箇所を選定、割渡地券御下付あいなり候様致度。

なお右の外別紙甲乙調の分も特別の御詮議をもって無代価にて御下付義、その筋へ御所より御上申相成候様致度、別紙人名調略図面相添此段上申候也

明治二十一年五月二十六日

美幌外五ケ村戸長 野崎政長 [3]

この時代のアイヌコタンは1戸から多くても4戸程度の戸数の少ないもので、これが密林の中に散在してありました。このため家の周りに畑を開いても、野ネズミや兎などに種が食べられてしまい作物が十分に育ったなかったのです。

集まって大きな畑をつくると野生動物から作物は遠ざかり、食害の減ります。こうしたことから、野崎戸長は戸長役場の近くに集まってはどうかと、アイヌの長老を集めて呼びかけたのです。

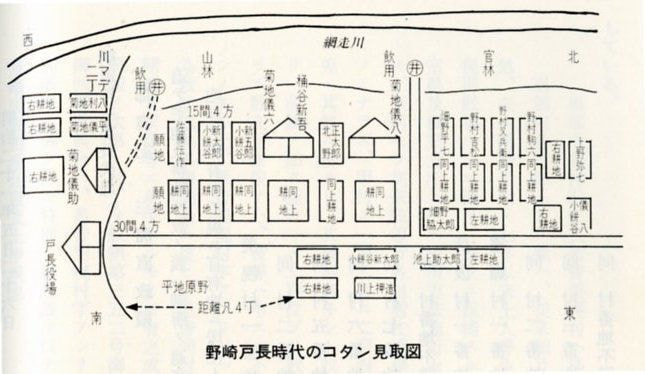

美幌アイヌコタン

左端に戸長役場がある(①)

■「強制移住」はあったのか

副読本『アイヌ民族:歴史と文化』はじめ多くアイヌ史本では、嫌がるアイヌを無理矢理集めたような記述がされていますが、実際には

①開墾農業ニ従事被為致コトヲ説諭ヲ加へ

(集まって開墾農業に従事してもらいたいことをアイヌに説明し)

②一先ヅ彼等ニ協議為

(このことについて、ひとまずアイヌ同志で話し合い)

③処無異議説諭ニ従ヒ

(その結果、異論が無く、説明に従うことになり)

と述べられています。このどこに「強制」があるでしょうか?

しかも、アイヌからも

彼等ハ申スニ不及当場取扱上不便ノ義モ有之

(彼等も<今のままでは>役場のやり取りも不便があった)

と言っています。

そして、根室支庁の決定を待たずに

既ニ開墾及家作等ニ着手スルモノモ有之

(すでに開墾農作業を始める者もいる)

という積極性を見せました。

■草分けの人・青山三七の回想記

こうして野崎戸長の呼びかけに応えたアイヌは明治22(1889)年から24年にかけて自主的に現在の美幌町元町にあつまり、24戸が暮らすコタンができました。

次は1953年の『美幌町史』に掲載された開拓功労者青山三七の回顧談です。青山は明治37(1904)年に美幌に入植した〝草分けの人〟で美幌駅逓の取扱人を皮切りに数々の要職を務めました。『美幌峠町100年史』は「野崎戸長とともに美幌開拓の2大恩人」であるとしています。

青山は札幌農学校の学生ですから大変なエリートでした。それもで、明治26(1893)年に海軍の郡司成忠大尉が千島開拓を志し、これが新聞で大きく報道されると、この時代の若者らしい挑戦心を抱き、大尉の一行に加わるべく農学校を辞めて根室に向かいました。

私の生れは名古屋ですが、北海道に渡ったのは明治31(1898)年でした。

青山三七(②)

札幌農学校にも学びましたが、学生時代は当代の青年諸君と異って、まだ古武士的な気に満ちて遠大な理想に燃えて、誠に華々しいものでしたから、冒険的な事業を慕う心を生み、当時郡司大尉一行の北千島探険が世上の大評判となった頃、私もこれ非参加し、北千島に移住する目的で、この一行を根室で待つべく学業を中途にして、明治23(1890)年の秋、根室に来たのでした。

ところが一行が金韮山沖で遭難の件が新聞に発表されましたので、自分もあまり今までの考えが無謀であったことを悟りました。しかしして心中何かよい事はないかと待っていましたところ、ある時『北門の鍵』という雑誌に、北見のことが論じているのを読んで大いに刺激されました。

とにかく北見の地は日本海流の一派、対馬暖流の一支がその沿岸を洗い、魚族の生棲多く、また北見とはいうものの事実上、北に面しているのは宗谷の一部分だけで、大部分は東北か東方という方位であるから、将来は農耕地として重要な地位を占めるに相異ないと確信して、根室から斜里山道を横切り、網走についたのが明治27(1894)年4月です。

その頃の網走は戸数100戸位でした。網走の生活も10日あまりで終わり、美幌に来てここを永住の地と決めたのであります。

当時の美幌は戸長の外一人の和人もなく、私が唯一人でした。まったく当時は原始時代そのままでアイヌ小屋が27戸あったのみです。

その時の戸長は野崎政長という人でした。この人は初め根室県の書記をし、それから網走郡役所、紋別の戸長などをやった人なので、なかなか職務については経験の深い人でした。

長といっても事務とてなく、早い話が戸長兼書記兼小使という有様で、1日中ほとんど全部は畑をやったり、●をしたりしていました。だから俸給13円の他にまた仕事がある様な有様でした。

その頃のアイヌは非常に正直で、逓信省から貯金の勧誘があった時、喜んで月1銭(1戸)に加入したことも今では珍らしい話ですなぁ。

私はまあ戸長の相談役という格で、役場に出入りしてアイヌの事に関し力を入れてきました。そしてアイヌ人相手の物品皮革を主とし、傍ら農事をやっていまして、アイヌより家屋を買い入れました。

その後駅逓の仕事を取り扱うようになりましたので、その家が美幌小学校の前身たる簡易教育所になりました。

私の来ない前の土人の戸籍は漁場で取り扱っていたもので、男15才になると少しの金も与えず、北見沿岸、根室方面へ約半年は出稼ぎにやったもので、当時の漁業者の権力が充分判ります。帰る時はホカイという米を入れるに使うもので、土人の酒造物を貰ったものでしたが、私の来た時分には前金の7円や8円は貰えるようでした。

次に美幌の現在米産地はどうかというと、川向32線以上はヨシヤチで、川口の一部がトクサ原であったから今昔の感に堪えませぬ。 [4]

■野崎の孤軍奮闘、青山の学識

昭和10(1935)年に採録されたという青山三七の回顧談は大変に貴重で、草創期の美幌の様子を伝えます。

それによると、戸長役場とは名ばかりで、戸長の野崎政長がたった1人でアイヌコタンのなかで暮らし、自身も開墾作業を行いながら、アイヌへの指導を行っていた様子が語られています。

北方の原野でたった一人でアイヌに働きかける暮らし──。

野崎政長は、数年前まで九州で西郷隆盛に付き従い、西南戦争で政府軍と戦っていました。野崎の情熱は、薩摩に生まれ、幕末維新、西南戦争、北海道開拓と歩んできた自身の生きざまと重なるものもあったのでしょう。

野崎が孤軍奮闘するところに、札幌農学校卒の学識を持つ青山がアイヌへの指導に加わることになります。当時の札幌農学校は授業を英語で行ったという日本でもトップクラスの高等教育機関です。そうした知識は集住化したコタンの運営に役立ったことでしょう

その青山は「男15才になると少しの金も与えず、北見沿岸、根室方面へ約半年は出稼ぎにやった」と松前藩時代の場所請負商人のアイヌに対する酷使に対して憤りを見せています。

鹿の乱獲による困窮という困難はあったものの、開拓使や引き継いだ3県、道庁の人たち、そして入植者も、アイヌの困窮を救おうと努力したし、それは決して強制的なものでは無かったことがこの証言からも伺えます。

■アイヌは感謝を込めて野崎を地名に

さて美幌のアイヌコタンはその後どうなったでしょうか。『美幌峠町100年史』を開いてみましょう。

明治32(1899)年に旧土人保護法が制定され、農業に従事する者には1戸につき、土地1万5000坪(5ヘクタール)以内を無償下付することになったため、元の1区町に居住していたアイヌの人たちは野崎戸長の指導に従い、野崎地区にそれぞれ手続きをしたが、家族数により面積は異なり、1戸平均2.5ヘクタールほどであった。 [5]

旧土人保護法が制定されると、美幌のアイヌには元町のコタンとは別に後に「野崎」と呼ばれる地区に給与地が与えられました。ところが明治45年5月、アイヌコタンのあった美幌町元町で大火。コタンが全焼してしまいます。そこでアイヌは元町から給与地に移転しました。

給与地は、相続以外の譲渡は禁止されていたが、賃貸については制限がなかったため、大部分は和人が利用し貸借関係が乱れた。そこで道庁は訓令を出し、旧土人互助組合の設立を促したところ、美幌では大正13(1924)年7月に組合を創立した。当時29人の組合員がいたが、その後、釧路、十勝、日高方面からの転入者があり、一時は40名余りとなったことがある。 [6]

このようにして美幌のアイヌの人たちは「共生の道」を歩んでいきます。

昭和12(1937)年の字名改正では、初代戸長野崎政長の遺徳をしのび地区名を「野崎」と命名した。その年には共同作業場兼集会場が建設され、組合員は一致団結して非常時局を乗り切ることになった。なお、同40年には共同作業所が新設されている。 [7]

アイヌの人たちは野崎政長を恩人として自分たちの暮らす地域に「野崎」と名前をつけたのでした。それは美幌コタンの集住が「強制」ではなく「共生」であったことを将来に伝える動かぬ証拠です。

なお、美幌の野崎政長と旧土人救済所の史実は、明治の北海道開拓をアイヌの迫害史として描きたい人たちにとっては不都合な歴史なのでしょう。主要なアイヌ本で目にしたことはありません。

【引用参照文献】

[1]『美幌町百年史』1989・美幌町・69p

[2]同上・75p

[3]同上・72~73p

[4]『美幌町史』1953・美幌町・296~297

[5]『美幌町百年史』1989・美幌町・618p

[6]同上

[7]同上

[8]同上

①『美幌町史』1953・美幌町・74p

②同上89p