[沼田町] 沼田 喜三郎(上)

沼田喜三郎(出典①)

草分けの人々──北海道では草分けの人々の名前がそのまま自治体名になったまちがいくつかります。以前に北村を紹介しましたが、令和2年の最初にふさわしい人物として、沼田町の沼田喜三郎を紹介します。私は北海道開拓者とは今の言葉で言う起業家、創業ベンチャーであると考えています。そうした意味で貧農から起ち上がり、商売を成功させて富山県有数の資産家になりながらも、北海道開拓に起業家精神を燃やした沼田喜三郎ほど開拓者らしい開拓者はいないでしょう。今の私たちにとっては小樽オルゴール堂で知られる共成と沼田町の創設者が同じ人と言う方が驚きかもしれませんね。『沼田町史』(1970)よりお届けします。

空知管内沼田町(出典②)

■12歳の時から大工の徒弟

富山平野は峻嶮飛騨高原の北方にある穀倉地帯で、沼田喜三郎翁の出生地である。その富山県西礪波郡津沢町大字新西島付は、北陸線の石勤(いするぎ)駅の隣にあたり、有名な倶利伽羅峠の東方、小矢部川流域に蒼々とした緑したたるような平和な古村である。

翁はその新西脇村で代々農業と大工業を家業とする沼田甚三郎氏の三男として、天保5(1834)年3月6日にうぶ声をあげた。しかしそのうぶ湯を汲むにも手桶がなく、醤油桶を代わりに使ったというほど家は貧しい暮らしであった。

そうしたことからすでに12歳のとき、大工・渡辺藤一郎氏の徒弟となり、ついで14歳のときには矢木村の松尾藤右衞門方に奉公し、時々主人に従い、華やかな江戸にも往復した。その後16歳のとき染物屋に奉公し、そこで染めものの技術や商売の見習をしていたが、やがて実家に帰って農業に従事、23歳のとき単身江戸に出て染工となった。

その後、独身の気楽さと運命開拓の情熱に動かされてか、江戸を出て千葉、栃木の国々を巡歴徘徊俳し、下野の国では館作蔵氏方に一時落ち着いたが、同家はあまりに貧困なため同居するに堪えられなくなってその家を出た。

そして農業労務者や土方職人となって刻苦力業、その間に米の精米や新地開墾の要領を身につけることができた。これが後年沼田町の開拓重要な役割を果たし、大いに役立ったわけであるが、当時そのようなこととは沼田翁にとって予期もしなかったことであろう。

■事業の経営、身をもって体験

さて、翁は再び帰郷して農業に従事していたが、間もなく鳩藤右衛門氏を主人として農業および商業の見習奉公をすることとなった。

西礪波郡津沢町は

現在富山県小矢部市(出典③)

ある夜半のこと、突然然主人から4里も離れている高岡市へ使いに行くことを命ぜられた。しかしその当時の道路には追い剥ぎ強盗が横行していた時代であったから、翁もこの真夜中の往復には危険を感じ、翌朝まで使いの延期を願ったところ

「そんなことでは商売ができるものじゃない。一瞬の遅れで大きな損をするものだ。ぜひ行ってくれ」と厳し言いつけられ、命がけでその使いを果たし、主人を大いに満足させた。

鳩氏はなかなか商才に富んだ機敏な人で西南の役直後、物価が大下落したとき、だれも顧みない水田を安価に買い、貧しい人々を雇って盛んに米作に没頭し、巨利を博したのであった。

こうした主人について翁は、さまざまの体験をし、また主人が生きた教訓となって、翁の一生を貫いた信条ともなった。

そしてこの企業経営の妙味を翁自身も発揮し、ある時は麻を買い付けて莫大な利益を得、またある時は、主人の出資ではあるが、金沢市で酒づくりをして巨利を占め、その益金を全部主人に提供し、自分は他の仕事で衣食していたが、その淡泊な気持ちには主人も大いに感嘆し、賞場惜かぬところであった。

こうして翁は25歳のとき、呉服商と屋を経営して富を積み、家運を挽回したのである。

翁はまた発明の才があり、呉服機織業を行なう間に種々研究を重ね、ついに手織機を発明したが、これが現在の金沢織の基をなしたといわれている。

■北海道の開拓に関心を抱く

こうして翁はようやく家運を挽回、26歳の時にまたまた帰郷した。郷里の山河を眺め、農業を営みながら悠々自適の人生を楽しもうとしたものであろう。とにかく翁は26歳から49歳までの23年間は、郷里にあってまことに無事平穏な月日を送ったであった。

しかし明治の時勢はそれを許さなかった。すなわち西欧の思潮が全日本を風靡し、そして北海道では明治3(1870)年、黒田開拓使庁官(当時は次官)が米国に赴き、アメリカ大統領推薦による有名なホーレス・ケブロンを北海道開拓使最高願間に嘱託、明沽4年来朝、同5年7月以降、開拓使が雇い入れた外人技術者75名によって、全道の実態調査を行ない、北海道の本絡的開発に着手したのであった。

このように北海道の開発が脚光を浴びてきたことを知った沼田翁の、心中の眠れる獅子の目を醒まさずにはおかず、北陸の僻地に悠々として農耕に従事していることはできなかった。

ときに明治13(1880)年夏から毎年続けて蝗(いなご)の大群が北海道の空を暗くし、地上に舞い降りると累々層層、4~5寸の厚さとなり、その黒影が一過するや否や、緑の草原はたちまち赤色の裸士と化し、静川には一葉をも認められぬ白骨条枝の枯樹となってしまうなどの風聞や、この年に明治天皇が北海道に行幸して親しく開拓の状況をご視察になられるなどのことが、いやが上にも翁の闘志を刺激したのであった。

■明治15(1882)年に渡道し会社を創立

かくて翁は明治15(1882)年、49歳にして再び行動を開始、北海道開拓が当時日本の代表的中心課題となっていたので深い決意をもって妻子を郷里に留め、単身渡道し、小樽港に上陸したのである。

小樽オルゴール堂(出典④)

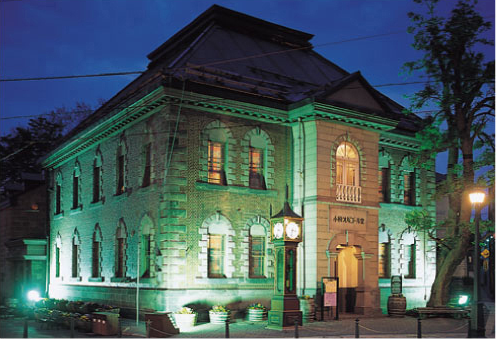

当時の小樽港はわずかに3000戸ほどの小港町であったが、将来必ず発展すべき要素を持った港であることをよく見通し、青年時代に栃木県で体験した足踏み臼で精米することにヒントを得て、水車を利用した精米業を着想、直ちに兄弟と知人の労力でその機械製作に着手して間もなく完成、これが共成精米会社の萌芽となった。

そうして明治24(1891)年、翁は小樽で共成株式会社を設立し、自らその社長となり、また札幌にも支店を開設する等、経営の才腕を大いに発揮したのである。この会社は北海道における株式会社設立の始めともいわれている。

また一説には、河崎曽平という人に従って翁は、明治12(1879)年に渡道、函館に上陸して開進会社に入社したともいわれている。

なお翁が勤務していた開進会社とは、和歌山県人士族で実装界に転じた岩橋撤輔氏が、同郷の川中直吉氏および石川県人の長尾助信、林顕三氏らを中心にして組織したもので、当時の北海道では最大といわれた開拓拓殖民結社であった。

この開進会社で、建築係として勤務中、たまたま函館大火へ(2245戸焼失)に遭遇、いち早く翁は大火後の復興工事に着目し、直ちに秋田に赴いて復旧に最も必要な木材を大量に仕入れ、船に満載して焦土と化した函館に上げしたのであった。

この木材はまさに旱天に慈雨の如きもので、たちまちのうちに満載してきた木材は、羽が生えて飛ぶように売切れとなり、翁は巨利を博したのである。

このように沼田翁は明治12(1879)年にも渡道したということであるが、この説を否定するなにものもないので、これらの事実のあったことも翁の青年時代における遍歴の経過から考えて十分首肯されることである。

しかしこの時は、単に本道の状況を実際に見聞して招来に備えるための短期間の洲在にすぎず、おそらく翁は翌13年頃には故郷に帰り、いよいよ捲土重来、堅い決意のもとに渡道した明治15(1882)年の準備に没頭したものではないかとも考えられるのである。

※写真の小樽オルゴール堂は小樽市指定歴史的建造物第にも指定された小樽を代表する古建築ですが、沼田喜三朗のつくった共成株式会社の事務所ビルとして明治45(1912)年に創られました。共成は東京以北では最大規模の精米・米穀商でした。

この共成は、戦後製薬事業に進出し、共成製薬となりましたが、平成25(2013)年に株式会社カイゲン、共成製薬株式会社が統合し、カイゲンファーマ株式会社となりました。

■沼田地方の開墾に着手

翁は小樽で共成株式会社を経営しながら、空知郡長沼で団体の名をもって未開地の貸下げを受け、7万円の資本で委託開墾を行い、雨竜に本社を置き、長沼は出張所として経営したが、ここでは主としてタバコなどを栽培して成果を収めている。

明治22(1889)年、華族組合が、雨竜原野一帯に1億5000万坪にわたる広大な未開地の貸下げ受け、アメリカ式農法により牧畜農業の共同経営をもって、大開墾の理想を描いたが、その途中において盟主三条公の死去により、公の理想は達せられず、ついにこの華族組合は明治26(1893)年に解散した。

当時、翁は北空知地方の開発急務なることを痛感していたので、組合の解散を知ると、小樽で経営していた精米会社社長をいち早く辞して、雨竜原野に乗り込み、沼田・北竜一帯の未開地1千余万坪を大谷伯の名義で貸下げを受け、資本金10万円で開墾委托株式会社を組織し、自らその社長となり、小樽、札幌、富山県等の有力者を説得して重役とし、広大な未開地の開墾に当たることとなったのである。

開墾会社を当時としては珍しい株式会社形式で立ち上げたところに沼田喜三郎の先進性が見てとれます。

【引用出典】

『沼田町史』1970・186p~189p

【写真引用出典】

①沼田町教育委員会『希望に満ちた豊かな学びのブログ』https://blog.canpan.info/numakyoui/archive/342

②沼田町公式サイト『北海道沼田町』>沼田町の紹介 https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/soumu/ujj7s3000000090n.html?channel=main

③写真投稿サイト「GANREF」 https://ganref.jp/m/gx-9900/portfolios/photo_detail/1096636

④株式会社オルゴール堂『小樽オルゴール堂オフィシャルホームページ』 https://www.otaru-orgel.co.jp/j_main.html