【占冠】 秘境中の秘境──ニニウの開拓 (上)

秘境中の秘境は誰に拓かれたのか?

北海道に生まれ育った私たちでも、こんな場所がいつ誰によって開拓されたんだろうと不思議に思う場所があります。北海道の中でも秘境中の秘境として知られる占冠村ニニウもそんな場所の一つです。ここに入植者が入ったのは明治41(1908)年のことでした。

■究極の陸の孤島

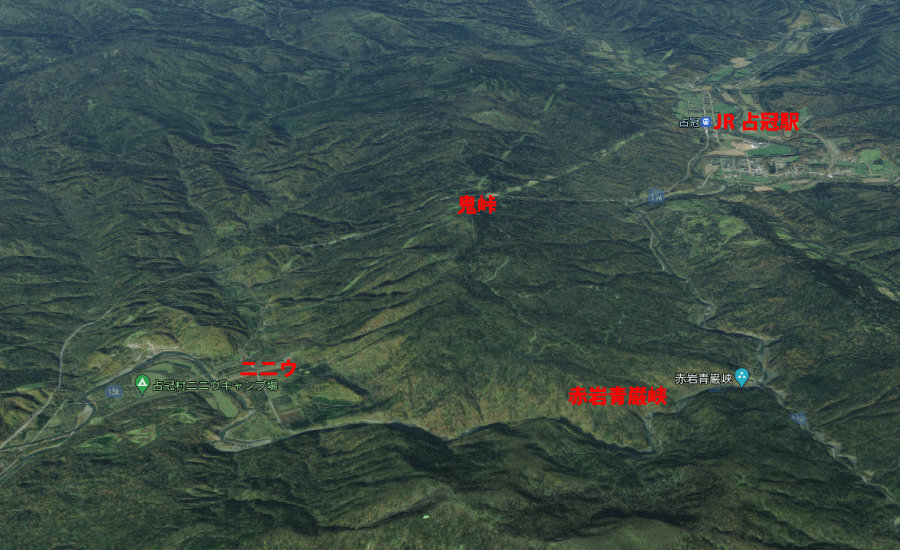

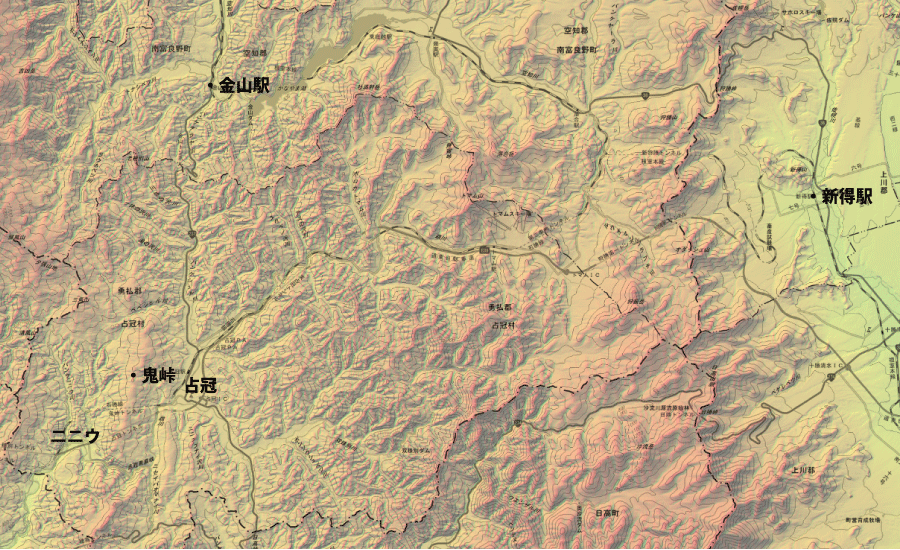

ニニウは、JR占冠駅から14Kmほど西にある盆地ですが、赤岩青巌峡という難所が交通を遮り、「日本のチベット」「陸の孤島中の孤島」と呼ばれてきました。

以前ですが、道内のキャンプ場を巡ることが趣味だった時代に一度だけここのキャンプ場を利用したことがあります。自然のはらわたに入ったような、濃厚な自然に圧倒されました。

ニニウキャンプ場①

そんなニニウですが、占冠村勢要覧によると平成31年3月31日現在、2世帯4人の住民が暮らしているようです。この地がどうやって開拓されたのか──『占冠村史』(1963)第5編「ニニウ郷土誌」 こんな出だしから始まります。

地図を開いてニニウという所を見ると直感的にこれは大変な場所だという印象が湧くことであろう。 北は胆振と石狩の国境で717米の清嵐山を初めとして850米に及ぶ山々が並んでいる。南はこれまた胆振と日高の国境で724米から932米に至る分水嶺の山々が厳しい表情を見せているという山間である(中略)。

この中央に抱かれたようにニニウ原野があって、ペンケニニウ川、パンケニニウ川の二つの支流の合流点に部落を形成していたのであるから、陸の孤島の中のまた孤島と称されながら、60年の歴史をつくってしまったのである。[1]

いろいろと町史村史を読みますが、こんな表現には初めて出会いました。

■開基は明治41(1908)年

さて『占冠村史』によれば、ニニウの母村である占冠原野に植民区画が設定されたのは明治36(1903)年です。 ニニウの区画設定は、それからだいぶ遅れた明治41(1908)年のこととなっています。

村史引用された「新入(ニニウ)小学校沿革記」によると、この年に入植した白川又治が草分けの人でした。そして白川が着手小屋を建てているところに植杉金之助が入りました。この人が入植者の第2号です。翌明治42(1909)年には、石川留五郎その他が入植したそうです。いずれも出身地等の来歴は残されていません。

明治43(1910)年になって、王子製紙が占冠と鵡川の間で10年にわたる造材計画を発表すると、その中間にあるニニウが有望として移住者が押し寄せ、たちまち20戸になりました。ところが──『占冠村史』は続けます。

何しろ交通の不便な土地なので、初期入植者の見込みを外れ、占冠から2里に余る鬼峠の坂道を通って物資の補給をしなければならないので、荒山の開墾くらいでは収支計算が合うわけがなく、食うにも事欠くという実情に落ちてしまったのである。[2]

赤岩青巌峡を迂回する「鬼峠」がどれほどの難所だったのか、後段に『ニニウの花嫁』という文書がありますのでお目とおしください。現代人には想像も出来ない難所でした。せっかく実った作物も鬼峠に阻まれて出荷できない。すなわち、現金収入が得られないのです。

■出るか 残るか

こうして入植早々部落の人たちは、このままこの土地にしがみついて状況の変化を待つか、土地を捨てここから離れるかの選択に迫られました。このとき最初に入植した白川叉治、植杉金之助、石川留五郎等らはここに留まることを決意しました。そして決心の証として学校の建設を決め、次の3条を約束し合いました。

1・学校新築は他の力を借りず、自力で金円、物品、労力を提供して完成させること。

2・教員は部落民から選定して義務的決心でその職務に当ること。

3・教員の棒級は1ヶ年麦5升、稲キビ2斗、月3円を給すること。ただし1戸より1カ年麦5升、稲キビ2斗、現金は月15銭出すこと [3]

移住民の中から長谷川散治が教師に選ばれてニニウに学校がつくられることになりました。校舎の竣工は11月8日、10日に開校式、生徒は7名だったそうです。

こうして学校はできましたが、公式に認められたものでもなく、住民の中には地域の学校として認めない者もいました。潰せという声もあるなか、白川ら学校存続派の住民は占冠村中央の村役場に出向き、役場職員の出張を求めて、なんとか公立の学校として認可してもらったのです。

■ニニウを築いた白川又治

赤岩青巌峡②

白川叉治は新入(ニニウ)の草分けの人であって、私立学校設立の問題が起ったとき、 自分には児童がなかったのに国民が教育の義務を果すのは当然のこととして先頭に立ち、これが部落の発展の基礎になるのだといって運動につとめ、遂にその日的を達した。

私立学校設立のときも、支持の困難となったときも、廃校の問題の起ったときも、自費を投じて教員の給料を支払ってその急を救ったので、新入は存続して今日に至ったのは同氏の功績といってよいのであるが、自分自身はその名も書けない文盲の人だった。[4]

そして、この学校の教員だった長谷川散治は、村史に引用された『新入小学校沿革記』の中で白川又治に対してこんな讃辞を贈っています。

小職私立時代においてすこぶる困難を来し、到底指示すること不能、正に職を退くの止むなきに至りたるも、同氏の熟誠に感じ、校舎と運命を共にする決心あるを以てあらゆる難関を破り、今日に至りたるなり。嗚呼、今やこの沿革史を書するに当り、私立時代を追憶すると同時に同氏の義侠的情熱を思い今昔の感に堪えず。[5]

■学校も、道路も、部落のみんなでつくった

こうして学校は維持されましたが、劣悪な交通事情は代わりません。永住を決意した人達も一人抜け、二人抜け──大正3年に27戸あった戸数は翌年には20戸になりました。

そこでニニウ部落の人達は「請願、また請願、大正5年はじめて現在使用していない山越の旧道のつく見込みが立った」のでした。さらに部落の人達は──

部落では鵡川の川筋を何日も調査して今日の道路の原形となる線を発見し、王子製紙、高木木材から金を出してもらい、部落は金の外に労力を出して開削に当たったが、途中で資金がなくなったために、ニニウ部落の三つの班の協調が上手くいかず、最後にはわずか5、6名の協力で最後の仕上げをしたという。[6]

学校も手作り、道路も、部落の人たちの手作りでした。

交通の問題さえ除けば、ニニウの気候は比較的安定し、水資源に恵まれており、暮らしやすい場所でした。部落の力で道路が作られると、豊富な沢水を利用して養魚を試みる者、稲作を試みる者も現れ、部落は次第に安定していきます。

北海道にはニニウのような閉ざされた盆地は他にもありますが、多くは無人地帯です。そうした中でニニウが(わずか2戸とは言え)今も集落として残っているのは、開拓の始まりに白川叉治のような開拓功労者がいたからでしょう。とかく北海道開拓は官依存で移民は保護されてきたという声を聞きますが、ニニウの事例は官に依存せず住民の独力で部落を起こしたことを示すものです。

■ニニウの花嫁

そんなニニウ村に、大正8年、十勝新得から村上ハツさん当時16歳が嫁いでいきます。新得実家からニニウの嫁入りまでの記録です。(村史の著者氏がハツさんにインタビューしたものです)

村上ハツ(生れた家の性による)は、十勝国新得の娘であった。大正八年に十六才になった時、嫁に行く様にすすめられた。十四才で結婚したものあるのだから十六才にもなれば嫁に行かなければならないと思った。

親の言うとおりにまだ見たことのない占冠村ニニウ部落に嫁ぐことになって、九月十二日の朝、新得を立ち、汽車で狩勝峠を越すも、車中の旅客に嫁人りする日の娘とは思えない髪で、着物の柄も今なら三十才になっても地味だといわれる位だったが、その頃の娘の嫁入りの着物としては普通だった。

羽織を着てそのひもを胸にきちんと結び、帯をしめているところが、少しよそ行きらしいいでたちで、金山駅に下車したたとき、迎え来ていた人々が、まずくれたのは三足の「わらじ」であった。

下駄を脱いで一足目の「わらじ」をはき、二足は自分の背に背負うて歩き始めたが、今の馬鹿曲りを登るとき、駄馬道だったこの付近は原始林のトンネルだった。

峠の頂上も見通しのきかない樹海で、そこから降下する道を歩きに歩きつづけ峠の茶屋ついたとき、二匹の「やまべ」を買ってもらった。腹がすいていたのでそのうまさがまたひとしおだった。

「わらじ」を履き替えて占冠へ、また「わらじ」をはき替えて中央についた時、ここに夫となる人の──嫁いで行く家の知人の家があったが、もう日が暮れたので、ここで泊ることになった。

娘十六才、しかも嫁入りの途中なので、ただ恥しいばかりであったが、嫁に行く家はもうすぐそこで、明日には下駄で行けると思っていると、翌朝早くまた2足の「わらじ」を持たされた。

出発してもなく大きな川を渡るというのに橋がない。見ると渡船場で、船に乗るとき渡し守の妻が「ニニウというところはね、こうなんだ」と「なぞ」のようなことを言ったが、十六の歳ではまだ悟れなかった。

渡船を越すと、また山の中の昼なお暗い道を登っても人家がない。生家に別れて嫁ぐ心はただ淋しいばかり。ことに一六才では泣けてくるのに、この峠はまたひどかった(鬼峠とはあとで聞いた)

そのうち峠の上らしいところに来た時、小さな小屋があって、ここで休んで「わらじ」を履き替えた、この時、迎えの人々が「この峠は一人では歩けない」というので「なぜか」と聞くと「出るんだ」と言って笑うだけのなので、蛇ならそろしいこともないと思った。

さて降り始めると熊の糞があり、更に行くと熊の生々しい足跡があったので一人で通れないわけがわかった。

それにしても何故こんな山中に嫁に行くことになったのか、泣けて来たが、もう帰ることも出来ないので「私には生れつきここに嫁ぐ約束のもとにあったのだ」ともう一切を運命に任せる外ないとあきらめた。疲れて運命を「なるがままにまかせる」気持ちになった。

やっと人家があったので一休みし、更に歩いてやっと目的の家の近くの家についた。このとき、金山以来五足目のわらじを脱ぎ、やっと白足袋をはくことになったが、汗で化粧どころでなかった。

部落同志の結婚はあったが、遠くニニウに他村から嫁入りした第一号のハツさんは、今日の開拓地の花嫁よりも苦難の年月をニニウの開拓の歴史と共に過して来たが、今年の夏、赤岩橋の上に立って名勝ローソク岩をバックに写真を写した時、しみじみと今昔の感にたえなかったという。

そして、この写真も記念になるが、嫁に来た日のあの「わらじばきの嫁姿の写真があったら」と筆者に懐述し、私のこの眼でニニウ部落に列車が走り、駅のできるのを見たいというのである。[7]

こう語るハツさんはこの頃(昭和35(1960)年頃)60歳。昭和56(1981)年に石勝線が開通し、駅はできませんでしたが列車がニニウの側を走りました。果たしてハツさんはその姿を見ることができたでしょうか?

【引用文献】

[1]『占冠村史』1963・875p

[2]同上・881p

[3]同上

[4]同上

[6]同上889p

[7]同上886-889p

①ニニウキャンプ場公式サイト http://niniu-camp.sakura.ne.jp

②占冠村公式サイトhttps://www.vill.shimukappu.lg.jp