[根室] 北方領土・千島の開拓 (2)

郡司成忠の「報效義会」(上)

明治20年代は日本の新聞ジャーナリズムの勃興期で、片岡侍徒や岡本監輔の千島探検は新聞で大きく取り上げられ、国民の注目を集めました。それだけに岡本監輔の「千島義会」の事業中止は多くの落胆を呼びました。こうしたなか海軍の郡司成忠が千島開拓の志を立てます。郡司は北方領土開拓の祖となります。郡司は明治の人気作家・寺田露伴の兄です。

■海軍大尉郡司成忠、千島開拓を決意

「千島義会」は1年で解散しましたが、横須賀の海軍大尉郡司成忠がその志を継ぎます。郡司成忠は小説家・寺田露伴の兄で、幕臣であった寺田家の次男だったため幼い頃に養子に出されていたのです。しかし、明治維新により郡司家は幕臣の地位を失い、家督を継ぐ必要がなくなったため、郡司姓のまま寺田家に戻ったそうです。なお妹の幸田 延は日本人初のバイオリニストとして知られています。実に多才な一家でした。

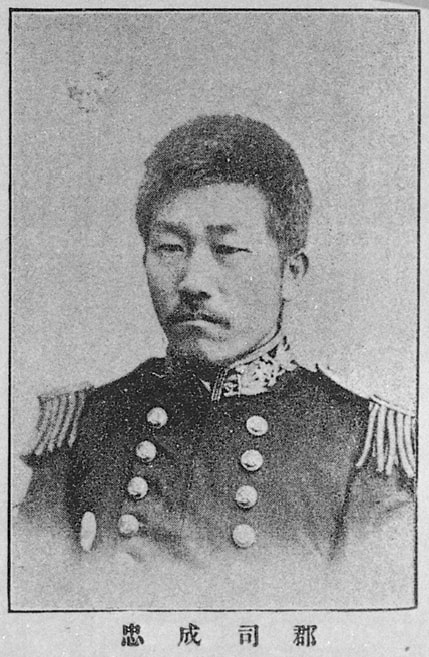

郡司成忠①

郡司は明治5(1872)年海軍兵学寮に入校した海軍の将来を担う期待のエリートでした。この海軍兵学寮時代に演習で軍艦金剛に乗船し、ウラジオストック近海を航行したことから干島開発の重要性を強く意識するようになったといいます。

郡司は千島義会の顛末を知ると、千島開拓の志を立て海軍に資金や艦船の提供など支援を求めますが、許可になりませんでした。それでも郡司の決意は変わらず、海軍大尉を退いて予備役となりあらためて千島を目指すこととなりました。そうなると船の確保など資金を含めた準備も自分でおこな分ければならなくなります。

郡司は千島樺太交換条約を担当した榎本武揚を訪ねて自分の志を相談しました。資金の悩みを打ち明けると、榎本から「私は箱館戦争をする前に1週間に7万円も調達したことがある。そんな自信のないことでどうする」と一喝されたといいます。

勇気づけられた郡司は資金の調達に有力者を回り、谷千城・岡本柳之助ら名士から資金を提供を受けました。こうして明治26(1893)年、出身である横須賀海軍の下士官、学生らに呼びかけて千島開拓を目的に開拓団を組織しました。

■明治天皇、「報效義会」と命名

郡司の壮挙が、千島義会が解散して千島の行く末を心配していた明治天皇の耳に入ると、その心意気を喜ばれて自ら「報效義会」と命名し、金1000円を、また皇后陛下より1金500円を下賜せられされました。このことが新聞で大きく報じられて、岩崎弥太郎や黒田清隆といった多くの有力者が寄付を申し出ました。弟の寺田露伴がこの頃、新人小説家として注目を集めていたことも、郡司の計画に注目を集めることなりました。

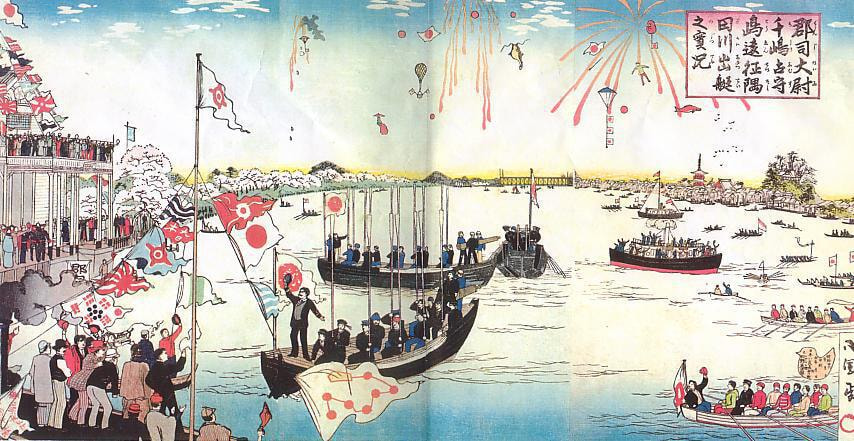

こうして明治26(1893)年4月1日、郡司ら50名の報效義会の壮士は、あふれんばかりの人々の歓声に送られ、三浦半島長浦から出帆し遠く千島を目指したのです。この中には後に南極探検で名を馳せる白瀬中尉こと白瀬矗や、同行取材記者として朝日新聞の横川省三、郡司の父すなわち幸田露伴の父である幸田成延もいました。報效義会は海軍出身者に限るという決まりでしたが、陸軍の白瀬は「カムチャッカまで歩いてい追っていく」と懇願して仲間に加わりました。

この時、北海道長官は北垣国道でした。北垣長官は「今般千島国へ移住すべき予備海軍大尉郡司成忠等の一行は、上は聖天子の勅語恩賜を辱くし、下は国民の翼賛する所となれり、ゆえに官民の徳義として優待愛護諸事親切に取扱うべし」と命じて、万全の受け入れ態勢を整えていました。

報效義会の出発②

■占守島上陸

しかし、生き残った隊員の中には、すっかり意気消沈し、帰国を申し出る者が続出しました。北の海の知る函館の人々も必死に止めます。しかし、郡司の決意は変わらず、乗船は失いましたが、択捉島で事業をしている函館の漁業家平出喜三郎の「錦旗丸」に便乗して、択捉島紗那港に渡ります。

当初の計画では、先に千島を調査した片岡侍従の助言に従って、追って北上する軍艦「盤城」に乗り、占守島に向かうことになっていました。ひとまず択捉島についた報效義会団員達はここで英気を養い、「盤城」が到着すると留守部隊として9人を残し、占守島に向かいました。上陸は8月31日、出発から165日目のことでした。

■日本人最北端の越冬

占守島に上陸したのは、郡司の他、白瀬など9名でしたが、2人はいざ占守島に上陸すると、これからの生活に不安を覚え軍艦金剛に乗って帰ってしまいます。

残った6人のうち和田平八はギリシャ正教徒で、この地方のアイヌにギリシャ正教を布教する目的で参加していた人物でした。単身で向かうのは危険との忠告を受け入れず、和田は一人で幌筵島(ぱらむしるとう)に渡りました。こうして残ったは郡司を入れて6名となりました。

郡司らは占守島のモヨロップ(のちの片岡湾)に根拠を定めて3棟の掘立小屋を建てました。ここで越冬する覚悟でした。無事一冬過ごせば、この当時日本人が越冬した最も北の記録となります。

住居の準備が終わるとが島内を巡って気象・地形・生物・地下資源の調査を行い、冬に備えて漁を行い食糧を蓄えました。残った者たちはみな屈強な若者であり、無事に越冬に成功して明治27(1894)年の春を迎えました。

しかし、単身、幌筵島へ渡った和田平八は、冬を越せずに亡くなりました。和田を案じた郡司らが雪解けを待って救援に向かうと、破れた掘立小屋に和田の死体が転がっていました。小屋には3月22日までの日記が残されていたそうです。

翌年の五月十日、千島にも遅い春がきました。矗は和田との約束を果たすべく、郡司らとともに幌延島に渡りました。上陸して、和田の穴小屋に向かって呼んでみたのですが、応答はありません。不吉な予感がしました。猟に出たにしては、小屋のまわりの雪に足跡がありません。

小屋の入り口には荒延(アラムシロ)が垂れ下がっていて、雪の吹きだまりができていました。小屋の中をのぞくと真っ暗で何も見えません。屋根を壊して光りを入れると矗が和田に与えた布団が敷いてあり、それにくるまった和田の死体が発見されました。枕元には日記帳が置いてあり、その日記によると三月初旬から体が衰弱し、両足が腫れあがって、中旬には一歩も歩けなかったことが毛筆で記されていました。死因は新鮮な野菜不足による壊血病(カイケツビョウ)でした。[1]

幌筵島での和田平八③

■日清戦争の急を告げる

6月に入り、軍艦「盤城」が占守島に入船しました。艦には択捉島の根拠地から郡司の父幸田成延ら5人の報效義会団員が乗っていました。また北海道庁技手石川貞治、根室毎日新聞社長青木畊作。根室白毫寺住職土岐虎関、札幌郵便局書記某らも一緒でした。

新たな仲間を迎えて占守島での2シーズン目が始まるかと思われましたが、盤城の艦長は意外なことを告げます。日清両国で戦争が近づいているため郡司に帰還命令が下っているというのです。そして、幸田成延はこのことを知り、明治天皇のお心を思えばここで千島開拓を中断することはできない、息子の代わりに自分がここに残る覚悟で来たというのです。

軍の命令ではありますが、老いた父をこの島に残すことはできません。一緒に本州に戻ろうと言いますが、幸田成延は「どうあっても島に踏みとどまる」と言って聞き入れません。困った郡司は白瀬に頼んで自分の代わりに島に残るように願いました。白瀬は快く残留を受け入れます。これを聞いた幸田成延は白瀬なら安心と、親子で島を出ることに賛同しました。

こうして7月1日、郡司はは後事を白瀬中尉に託して父とともに南に向かったのです。

【引用・参照文献】

『根室市史』1983・根室市

[1]郷土の偉人 (第十八回)幌延(バラムシル)島の和田平八

http://www.edinet.ne.jp/~ken01/shirase18.htm

①国立国会図書館「近代日本人の肖像]

②③Wikipedia