明治天皇の北海道開拓 (六)

明治14年 北海道行幸(下)

明治14(1881)年8月30日から9月7日まで行われた明治天皇の北海道行幸、9月2日に札幌を発たれた陛下は1週間かけて函館に向かいます。その度はアイヌ民族との邂逅の旅でもありました。昭和13(1938)年の『開道70年史』と昭和5(1930)年に道庁が刊行した『明治天皇御巡幸記』で振り返ります。

■9月2日

北海道行幸4日目、札幌をお発ちになります。午後七時に豊平館を出る前に、駆けつけた田村顕允の君主である伊達邦直にお声をかけられます。開拓使吏員に屯田兵大隊が列をなす中、御車は幌平橋を渡り、午後8時5分に月寒でご休憩。その後今の国道36号線を進み、9時40分・野幌、11時28分、北広島市松島。中山久蔵宅でお休みになりました。

明治天皇が宿泊された島牧駅逓所跡①

言わずと知れた中山久蔵は寒地稲作の創始者です。久蔵は明治天皇をお迎えするために御座所を新築しました。この労に報いるため陛下は新築料として金300円、紋付き羽織、銀盃と慰労金25円を賜りました。島松の久蔵邸を出たのは午後1時30分でした。

午後2時28分、御座所である千歳郡漁村に到着。午後4時20分に本日の宿泊地である千歳村に着きますが、当時は人口数十人の寒村で百人を超える随行団を収容するために家屋敷を建てなければなりませんでした。明治天皇の御泊行在所にはこの地方の名主・新保鉄蔵宅が当てられました。

かくて九月二日、車駕室蘭街道を進ませられ、島松の中山久蔵宅に御着輦あり、同氏の水田生育の状を天覧、次いで千歳駅に御著輦あらせられた。同地は常時戸数わずかに五十余に過ぎず、多数供奉員収容には事足りなかったので、板屋数棟を建てて之に充てねばならなかった。

あまり知られていませんが、明治14年の北海道行幸は明治天皇がアイヌの人々を訪ねるお向きがあり、『千歳市史』(昭和44年)によれば、

「この行幸で開拓使本庁下のアイヌの人々に925円25銭の特別下賜があり、このうち千歳へも49円46銭(1戸当たり25銭)の配付金があった。(中略)天皇行幸の当日には男女60人ほどのコタンの人々が、札幌からおいでのときには坂下あたりでお迎えし、9月3日のお立ちのときには新保旅館向かいの坂上でお見送りをした」とあります。この他、有栖川宮や片岡侍従を日高方面のアイヌコタンに遣わました。

有栖川宮殿下には同所にて旧土人家屋の構造および住居の模様を台覧あらせられた。なお、この日、片岡侍従を新冠牧場に御差遣、牧場、牧舎、開墾地、平取旧土人部落等を巡視せしめられた。

■9月3日

午前七時に出発。8時に15分に勇払郡植苗村の休憩所にご到着。この地には官営の鹿肉缶詰工場がありました。午後8時45分にご出発。9時55分に沼ノ端の休憩所にお入りになり、当地の名物生しいたけの献上を受けます。10時15分にご出発。

苫小牧村に入ったのは午前11時15分、午後0時35分に苫小牧の御休憩所に充てられた植田総吉宅にお入りになります。この当時、苫小牧の戸数はわずか41戸でした。午後2時にご出発、午後3時に錦多峰村(苫小牧市錦多峰)でご休憩。3時28分に出発。午後4時50分に白老村社台でご休憩になり、午後5時55分、本日の御在所である白老村に到着されました。この時の模様を『明治天皇御巡幸記』は次のように伝えています。

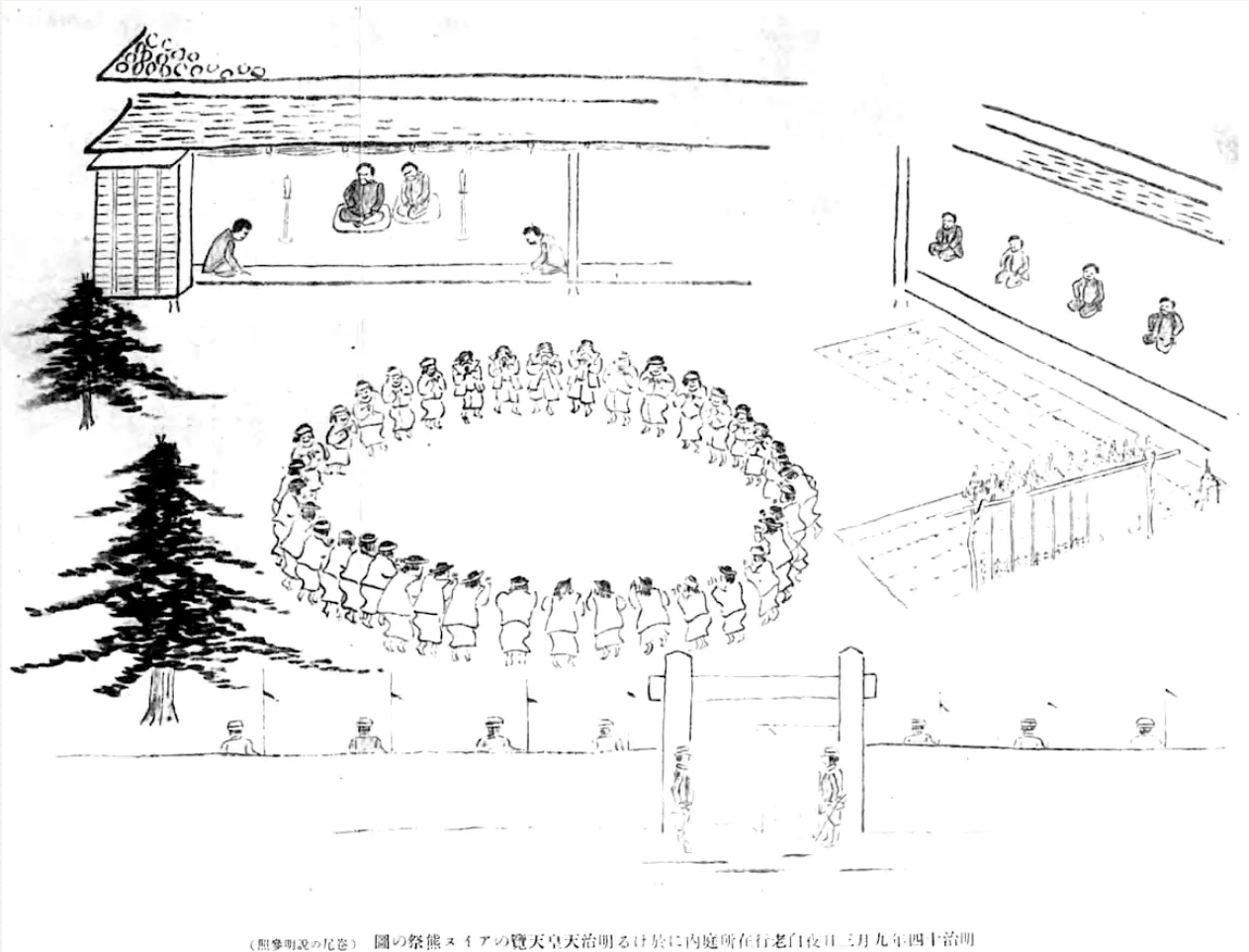

「夜旧土人男女40名を御在所に招し、熊祭の儀を行わしむ。熊大小三頭を以て詣りしも、熊を殺さず、ただその儀を行うのみ。次ぎに鶴の舞を奏す。終わりて唐縮緬友禅染1疋、紋羽二反、煙草30包、大山酒1樽を賜る。通辞、名を伝え、盃を酋長に授くるに、酋長3名列座し、盃を挙げて神を祭り、蝦夷語を持って、聖天子の万歳を申上ぐ。本庁管内旧土人一同へ、金925両25銭、特旨を以て下賜あらせらる」

ウポポイの存在で知られるように白老には北海道最大規模のアイヌコタンがありました。明治天皇の明治14年の行幸では、この白老コタンを尋ねることが大きな目的であったように思われます。

明治政府は「アイヌに断りもなく一方的に蝦夷地を北海道にした」と批判的に道の副読本「アイム民族:文化と歴史」に書かれていますが、明治政府はアイヌの人たちに蝦夷地を北海道にすることに承諾を求めなかったのかもしれませんが、アイヌの人たちも、そのことに反対はしなかったし、この『明治天皇御巡幸記』を読む限り、喜び、歓迎していたようです。

なお、この明治天皇の白老行幸はアイヌ史にとって一大事件であったことは疑いのないところですが、白老のウポポイはもちろん、私たちの手にできるアイヌ史の解説本で紹介しているものを知りません。

なおこの白老行幸は

陛下には翌三日、苫小牧を経て白老駅御泊、行在所に著御、同夜、旧土人男女四十余を召され、熊祭、鶴の舞等を叡覧遊ばされた。

白老御在所内庭における明治天皇天覧のアイヌ熊祭の図②

■9月4日

午前7時ご出発。7時55分に敷生村(白老町)でご休憩。この時、付近に咲く萩の花を観賞されたことから地域は「萩野」と呼ばれることになりました。午後8時20分ご出発。午前9時25分、阿興呂の御座所着。9時55分ご出発。登別を過ぎ蘭法華(らんぽっけ)の難所に入ると難行します。ここでは地元のアイヌの人々数十人が力を貸しました。御休憩所の幌別に入ったのは正午でした。

午後1時40分にご出発。午後2時38分に、室蘭郡の鷲別にお着きになり、30分ご休憩。こから室蘭までの12㎞は人家もなく道も不整備で往生します。ベシホッケの休憩所に入ったのは3時55分。25分お休みになり、室蘭の母恋に着いたのは午後5時でした。25分ご休憩になり、今日の目的地である室蘭港に到着されたのは午後5時40分です。

翌四日には敷生の御小憩所にて萩の花を御賞覧あらせられ、蘭法華にては急坂通御を妨げ実に「坂峻鑾輿部訥梛不一輙前蝦夷数十推輓而登」という申すも恐れ多い次第であった。かくて同日は室蘭に著御あらせられたのである。

室蘭港では「迅鯨」「日進」の2軍監、開拓使の「函館丸」「嬌龍丸」が21発の祝砲を打ち鳴らしました。夜になると、港に面した御在所の前にアイヌの人々が多数の小舟を浮かべ、かがり火を焚き、イルカを捕らえる様子を演じました。室蘭市街では明かりという明かりが灯され、湾内の船は煙火を打ち上げていました。

行在所裏には引網を施し、夜に入っては旧土人等数多の小舟を浮べ、樺火を焚き、江豚を捕へる状をためして 天覧に供し、市街各戸は国旗、提灯を掲げ、各艦また毬燈を列ね、煙火を打ち揚げるなど、皇恩の鴻大なるに今更ながら感激し、一意聖慮に副ひ奉らん事を期したのであった。

■9月5日

『開道七十年』の行幸記は室蘭で終わっていますが、実際には噴火湾を船で渡り函館に入るまで続きます。室蘭の御在所を午前7時に出発し、軍監「迅鯨」にご搭乗。本来は伊達邦成主従が開拓した現在の伊達市を巡幸する予定でしたが、軍監が停泊しにくいので、髙辻侍従が代覧となりました。

噴火湾を渡って11時に森村にご着艦。森では御休憩所の安倍重吉宅に立ち寄られ、地元漁民が昆布などを献上しました。長旅の疲れを癒すため5日は森で過ごされました。

明治天皇が上陸した場所に立つ「明治天皇上陸碑」④

桟橋の木杭が残っているが、開拓使官吏だった時代の榎本武揚が防腐処置としてコールタールを塗った

■9月6日

午前7時に森村御在所をご出発。7時45分に焼山御休憩所にご到着。8時15分ご出発。9時15分に大沼のじゅんさい沼の休憩所に入り、大沼の風景を楽しまれます。休憩所となった宮崎重兵衛が湖で獲れた鯉とじゅんさいを献上しました。大沼名物の「鯉のあらい」はこのことが起源となっています。

9時45分に出発、峠下に着かれたのは10時15分。30分休憩され、11時30分に御休憩所となった函館師範学校に到着。午後1時にご出発され、前回の行啓でもご覧になった午後1時30分に七重勧業試験場にお着きになります。ここで函館大経の乗馬の演技をご覧になりました。午後2時にご出発。午後3時30分に桔梗の休憩所に入られ、午後4時10分にご出発。

いよいよ函館市街に入ると、函館の官民は亀田村から海岸町まで列をつくってお迎えしました。午後4時47分に御在所の天神町医学所にご到着。この時、函館湾の艦船が一斉に祝砲をならしました。この御在所は函館の有志が金1000円を出して建設したもの。ここに黒田長官以下開拓使官吏、八雲徳川農場を開いた徳川慶勝、伊達邦成ら一同が参列してお迎えしました。

続いて函館裁判所をご覧になり、9時20分に真砂町の民営の機械工場をご視察。9時40分には、官立の木工場をご覧になり、11時に函館公園で入られ、園内の仮博物館をご覧になり、しばし園内を散策されました。その後午後2時に天神町医学所の御在所にお戻りになります。堤大書記官を勅使として、函館八幡宮に参向させました。

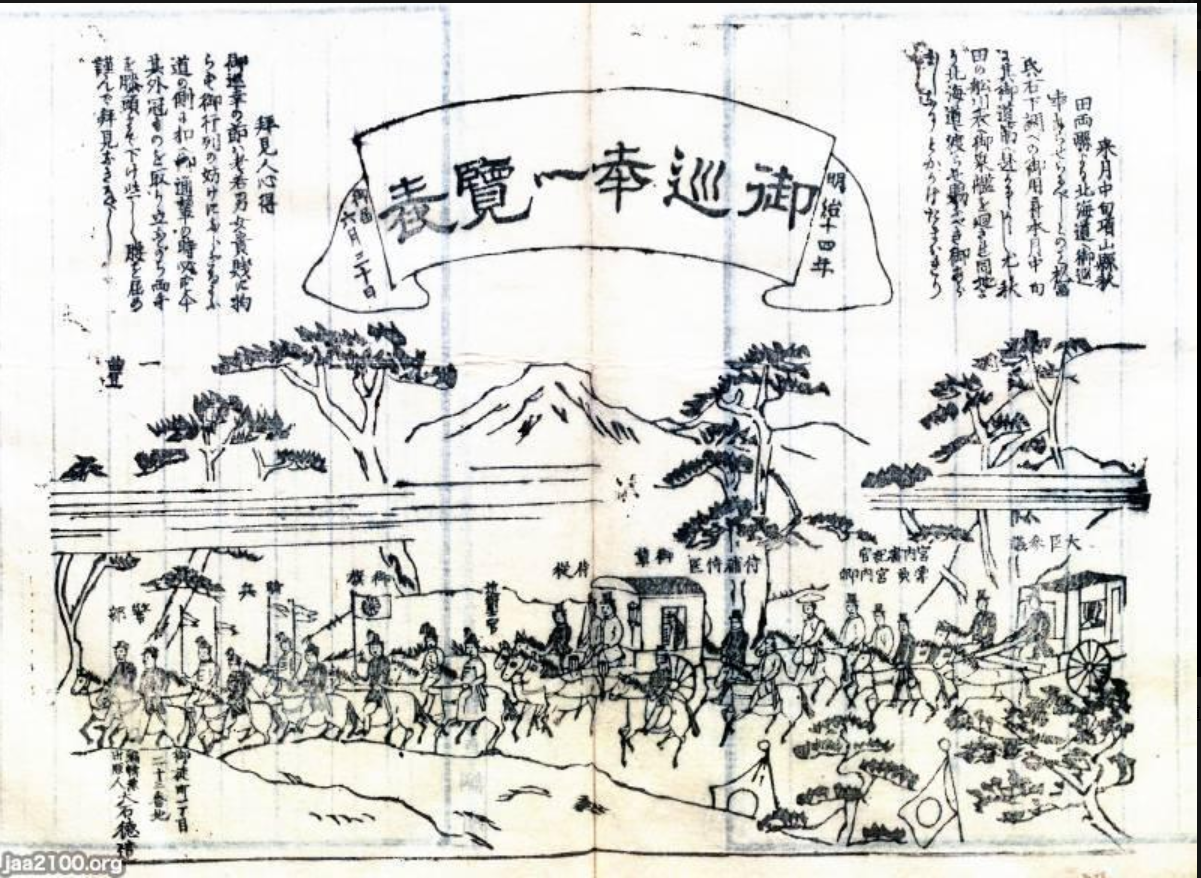

明治天皇行幸図⑤

七飯の赤松並木と駒ヶ岳が描かれている

■9月7日

午前8時20分に御在所を出発。8時30分に御召艦「扶桑」にご乗船、青森に向かわれました。こうして1週間に渡った北海道行幸は終了しました。

なお明治天皇の行幸は、政府の高官を従えてものですが、『開道七十年』は、下記のように、このときの行幸が「開拓使官有物払下げ事件」を受けた政争の場であったことを報告しています。

しかしして、この御巡幸直前に開拓使官有物払下事件の口火が切られ、供奉の高官中にも贅否相分れ、各々策慮を秘めて御輦に従い、聖上東京御還幸直後、この払下げ問題を契機とする政変を生じ、廟堂重臣の葛藤、立憲政治問題の展開等を見るに至ったのであった。

陛下には道民のため御巡幸中幾多の御不自由を忍ばされつつ開拓進展の跡を臠はし給うと共に、一方にはかかる国政上の問題に宸襟をませ給うた御事と拝察され、まことに恐懼の極みであった。

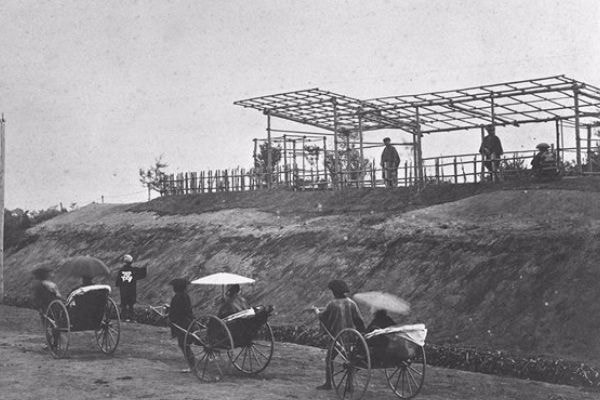

明治天皇函館行幸の際桔梗野牧場内の展望所⑥

【引用文献】

『開道七十年』1938・北海道庁・13~15p

①北広島市公式サイト https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00007660.html

②満岡伸一『アイヌの足跡』第5版・1934

③北海道大学北方資料データベース https://www2.lib.hokudai.ac.jp/cgi-bin/hoppodb/record.cgi?id=0D002370000000000

④森町観光協会 http://kankou.mori.hokkaido.jp/

⑤ジャパンアーカイブス https://jaa2100.org/entry/detail/054139.html

⑥北海道大学北方資料データベース https://www2.lib.hokudai.ac.jp/cgi-bin/hoppodb/record.cgi?id=0D002370000000000