[札幌市中央区盤渓]開拓魂5代 スキー文化を拓く 盤渓開拓(後編)

「盤渓開拓」の後編です。屯田兵の予備地で炭焼きの里として始まった盤渓ですが、開拓が進むとどこの開拓地と同じように学校をつくる動きが始まります。この学校を起点に盤渓は〝スキーのまち〟として知られるようになりますが、そこには〝草分けの人〟我満嘉吉氏のご子孫、5代に渡る物語がありました。

ばんけいスキー場(出展①)

■地域の人々によって盤渓特別教育所つくられる

開拓期の炭窯(出展②)

こうして開拓が進むにつれ地域子供たちに学校を作りたい声が高まりました。そこで地域の代表が役場や道庁に10回以上お願いに行った結果、明治40年やっと学校設立の許可をもらうことができました。

しかしせっかく許可をもらえた時に困ったことが起こりました。学校は自分たちの資金で立てなければならなかったのです。たくさんの資金を必要とし、し一戸あたり負担は大変なものでした。

そのことから学校を設立に反対する人もいたのです。話し合いは何度も開かれ時にはとても激しいものになりました。我満六太郎や田中武夫さん、伊藤惣五郎さんの3名の熱心な努力によってやっと意見をまとめることができました。

資金は寄付を募り、建築材は山林の払い下げを受けて地域の人々みんなで協力して製材しました。そして4月いよいよ盤渓の沢桜はしづめに校舎の建築が始まったのです。

こうして開拓以来18年目にしてやっと学校ができたので明治40年5月3日のことでした。学校の名前は琴似尋常高等小学校附属特別教授と言いました。それは校舎全部の広さが7.5坪、教室部分は5坪しかない本当に小さな学校でした。しかし学校ができるまで地域の人々の苦労や努力は大変なものだのです。[1]

開拓に入った人たちが最初に建てるのが学校であること、学校の建設には入植者全員の物心両面の努力が必要だったこと──北海道のどの開拓地でも見られた光景が盤渓でも見られました。

多くの開拓地でその地を最初に拓いた〝草分けの人〟は、地域のリーダーといて尊敬を集め、まちづくりの中心に立ちますが、盤渓でも学校づくりの指導者となって活躍した我満六太郎さんは、〝草分けの人〟の我満嘉吉さんの後継ぎでした。

■来る日も来る日も薪割りの日々

こうしてたてられた盤渓特別教授場ですが、今から見るととても学校という代物ではありません。

学校にはたった一つの教室しかありませんですから7歳から15歳くらいの子でみんなが一緒に勉強しました。先生も 先生もたった一人です。お互いに押し合ったり助け合って勉強していました。

先生の住宅も学校にくっついていたので、先生の家族と一緒にお餅を食べたり、時には熊の親子にも出会いました。恐れていては何もできないので友達のようなものでした。教室の中には夏になると蛇が這い回ったり、毛虫がたくさんいて先生が一匹ずつロウソクで焼いて歩いていました。

冬には薪ストーブを使いました。まきは休み時間や放課後に近くの山からかき集めてきました。そして切ったり割ったりという仕事も先生と子供達でやっていました。秋になると来る日も来る日も冬に備えて薪割りをしました。[2]

「近寄ってみると、床なく窓なく天井もなく、入口の戸さえなく、わらを床とし、教師たる人も乞食同様の服装で、なんとしても学校という感じはしないが、これが開拓当初の一般の通常であったのだ」とは『北海道開拓秘録』が紹介する栗沢の開拓地の学校ですが、盤渓も同じようなものだったのです。

■小学校開校式に訪れた悲劇

それでも盤渓の学校は熱心な先生と地域の人々に支えられ、やがて正規の小学校に小学校に昇格します。ところみんなが待ち望んだ晴れ晴れしい開校式は深い悲しみに包まれるのです。

あまりにも不便な生活が続くのと特別教授場であったため、長くについてくれる先生はあまりいませんでした。

そうした中で結城三郎先生は長く盤渓で教えて下さったのです。そんなこともあって喜三郎先生や地域の人たちはなんとか小学校にしたいと本校や役場に何度も通ってお願いをしました。そして6年かかってやっと認められ勇気先生が初代校長に任命されました。

しかし開講式の前にとっても悲しい事件が起きたのでした。

開校式の前日大正11年12月21日、結城先生は開校のために必要なものもらってきた帰り道にもう吹雪にあってしまいました。

引き止められましたが、正義感の強い先生はくじけそうになりながらも学校へと急ぎました。吹雪はひどく目も開けられないくらいです。腰まで抜ける雪は人は歯抜くのにも骨が折れます 。校舎の灯が見えるところまで来た時、とうとう力尽きて倒れてしまいました。

結城先生は雪の中で倒れていたのを我慢さんに発見され、学校の家族のもとに運ばれました。その時まだ息はあったとも言われています。そのこともあって結城先生のご命日は大正11年12月22日、開講式の当日になっています。42歳でした。

先生を尊敬していた地域の人々や教え子たちは後に協力し碑を立てて、結城先生を偲びました。碑には先生がよく口にしていた金剛石の詩が刻まれていました。[3]

結城先生の強い責任感が結果として命を奪ったのでした。なんとも開拓時代の北海道らしい悲劇です。しかし、結城先生が命をかけてつくった盤渓小学校は、盤渓にとても大きな実りをもたらします。

■盤渓小学校はスキーの学校に

昭和3年2月23日、昭和天皇の弟である秩父宮様が、スキーで盤渓峠を通りました。盤渓小学校では学校を挙げて宮様を歓迎。このことを契機に盤渓ではスキーが盛んになります。

昭和3年2月23日、秩父宮様が好きで盤渓峠を通ったのです。これはその当時では大変名誉なことで盤渓小学校の先生と子供達全員が歓迎に出向いていきました。

まだスキーは珍しい頃でしたが一緒に滑ったりもしてしばらく楽しく休息をしていただいたそうです。この時を記念して学校では毎年同じ場所でスキー大会をすることにしました。盤渓小学校がスキーの学校と言われるはじめとなったと言えるでしょう。この秩父宮様の盤渓峠通過と休息を記念して碑が建てられています。

盤渓では今のアルペンスキーではなく長い間よりスキーが盛んに行われていました。昭和25年の中学校スキー大会では盤渓分校が加わったことに中学校か前の年まで大会だったのに優勝することができましたばんけいの子供達が距離競技で大活躍してたくさん得点を認めでした。

こんなに距離競技が盛んになったのは小さい時からスキーを入って学校に通っていたことが理由の一つだと思います。また全日本の距離競技など大きな大会のコースが盤渓地区を通っていたので、それで一流の選手の滑るのをすぐそばで見ることができたこと。

それに加えてコースを作るのを手伝ったり、学校が選手の給食所になったりしたため、よりスキーに対する関心が高かまったことも理由だと思われます。小学生も中学生と一緒に学校の周りを走り、道新杯スキー大会のでいい成績を挙げたので、そのうちスキーの盤渓と呼ばれるようになりました。[4]

■草分けの人の曾孫、我満嘉明さん

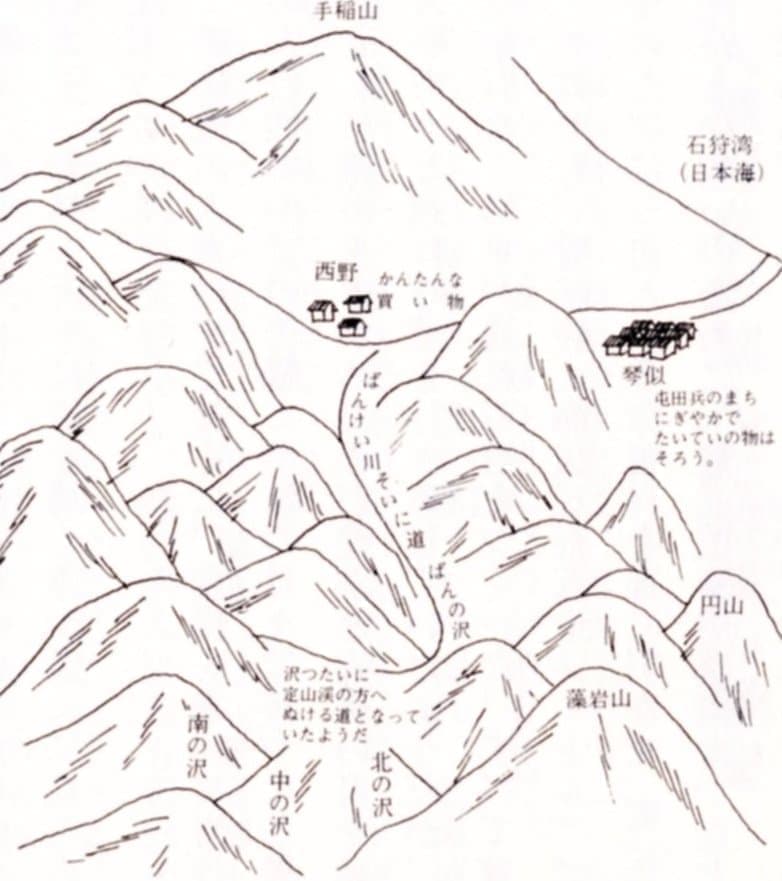

開拓初期の盤渓の交通(出展③)

曾祖父の我慢嘉吉は青森県津軽地方の出身で、ニシン取りの漁師として北海道に渡ってきた。後に公有地の山林監視人として盤渓の北にある西野に移り住んだ。盤渓で炭焼きを始めることになり、炭焼人頭に選ばれて笹子屋を立てて盤渓に住み着いたという。

入植当初は住宅も笹吹きの屋根で、入り口にむしろを吊るし、床に枯れ草や笹をひいてかろうじて雨風防げる粗末な造りだった。家の中は囲炉裏で火を燃やすので煙が充満し、吹雪の日には隙間から雪が入り、布団も凍りつくほどだった。

食べ物は麦、ひえ、あわ、いなきびなどであったが、田畑ないため食料は遠く離れた西野や琴似まで歩いて買いに行かなければならなかった。入職の翌年から製炭が始まり、森林のところどころに炭を焼く煙が盛んに立ち上るようになったが、人々の暮らしは楽ではなかった。

開拓地の人家のすぐ近くに食料を求めて野生の熊がよく出没した。危険と隣り合わせの大自然の中で苦難と辛酸の日々であったと思われる。

特に難渋を極めたのが盤渓と近隣の町を結ぶ道路の確保だった。入植後は川づたい人がやっと通れる道を行き来していたようだが、やがて馬が通れる道を作り、ついでソリを引き、馬車が通れる道を作った。全ては曾祖父たちの共同作業だった。

それでも盤渓峠では雨が降ると馬の足元が滑り、冬は豪雪の度に半角という除雪来を馬に引かせ街に通じる道を確保しなければならなかった。悪路との戦いのため『盤渓道路愛護組合』などという組織にまであって往時の苦労が偲ばれる。[5]

以上は我満嘉明(ペンネームは我満由明)さんの著書『人生、なせば成る~さっぽろ盤渓、風雪の100年が生んだがまんの足跡~』(2002・アクト出版)からです。

■盤渓開拓4代目、日本一の農家を目指す

我満嘉明さん夫妻(出展④)

我満嘉明さんは、昭和14年1月に盤渓で生まれ、小学校、中学校とも曾祖父がつくった盤渓小中学校に通いました。

当時誰もがそうしたように学校に通う傍ら家業を助けてその作業に忙しい毎日をおくった。土と親しみながら、農作業の楽しさや面白さも分かるようになったが、それ以上に山間地の農業の厳しさも思い知らされた。

毎年秋になると決まって一抹の寂しさを味わさせられた。平野部ではあんなにずっしりと実っているのに、霜害にあって立ち尽くしている山間地の光景は、何とも空しく悲しかった。「なんでこんな山の中に生まれたのか」と恨みたくもなった。それでも春になると、また夢を膨らませて種をまき、農作業に励んだ。[6]

我満嘉明さんは家業を手伝いながら成長。21歳の時、過労で父が脳梗塞に倒れ、嘉明さんは家業を継ぎます。

私が20代になった昭和30年代後半から北海道にも高度経済成長を背景にした開発ブームが起こった。開発が進んで道路が良くなり、土地ブームが起きると、盤渓でも農業を断念し、土地を売って札幌の平坦地に移っていく人が増えだした。かつての山間に作られた水田や畑もその時急速に姿を消していった。

そんなときに、私は農業に本気で打ち込もうと心を決めていた。米作りや養鶏などを通して農業の辛さや楽しさを経験してきたからだと思う。

それと「何とかして、この盤渓を良くしてやりたい」という思いがなぜか強くあって、自分の故郷を離れる気がしなかった。そして盤渓で農業をやるからには最高の農作物を作って日本一の農業家になってやるという夢をひそかに抱いていた。[7]

父祖の拓いたこの地を盛り立てたい──こう思いながら農業に打ち込む我満嘉明さんに昭和42年、転機が訪れます。野菜の大暴落が起こり、日本一の農家の夢が打ち砕かれるのです。

■ばんけいスキー場オープン

高度成長が終わりを迎え、人々の心が潤いを求めて郊外の自然に目を向け始めたことも預かり、焼肉レストラン「プレイばんけい」はオープン当初から大きな売上を上げました。そして我満嘉明さんはこの勢いを受けてスキー場経営に乗り出します。

我満嘉明さんと猪谷六合雄さん(出展⑤)

スキー場はこの年の冬にオープンすることになるが、このスキー場づくりについてはこんないきさつがあった。盤渓は以前から荒井山から盤渓小学校、幌見峠を通じるスキーのツアーコースとして親しまれてきた。昭和30年頃まではノルディックのコースもあり、選手がよく走っている姿が見られた。ここで走った選手の中から全日本を制覇するノルディック選手も生まれたほどだ。

そんなスキーの名所にスキー場を作る話は、この年の3年前に猪谷六合雄(くにお)先生に盤渓を見てもらったことから始まった。猪谷先生はオリンピック選手の猪谷千春さんのお父さんで、日本のスキー界の発展に尽くされた方だ。

猪谷先生は昭和39年の年末から正月にかけて、冬山の盤渓に初めて訪れた。盤渓を一目見るなり「峠道は悪いが、スキー場としては素晴らしい場所だ」と言われて、翌年夏にはキャンピングカーでやってきて、スキー場の候補地を調査された。毎日深い藪をかき分けながら斜度計を持ってくぐり歩き、候補地を決めて私と2人で札幌市役所に行ってスキー場をづくりについて相談した。

猪谷先生は、昭和61年に94歳で亡くなられたが、それまで何度も盤渓に行ってきてスキー場の発展を見守って下さった。ばんけいスキー場は猪谷先生の設計で、昭和43年夏に計画を立てて急ぎ具体化した。

スキー場に使うロッジはこの年、札幌市の真駒内で開かれた北海道大博覧会を見学して博覧会終了後そこに出展されたアメリカ館を買い受けることにした。

ロッジと合わせてリフトも必要になるので、こちらの方は日本ケーブルに発注して急ぎ設置したが、1480万円の建設費がかかった。こうしてこの冬に小中学生用のスキー場としてオープンにこぎつけた。

今から考えると焼き鳥店(プレイばんけい)の時と同様、スキー場の開設も随分無茶な計画であった。計画を進めていっていよいよという時になって「ところでリフトはどこで売っているんだ」とあわてて探し始めるという有様だった。

しかもオープンの時は降雪が遅れ、雪不足で散々なスタートになってしまった。営業してみるとひと冬の収入が250万円しかなく、その中から道路の除雪費120万円もかかって真っ赤っかの決算になった。

スキー場は赤字のスタートだったがプレイばんけいとの相乗効果でなんとか乗り切り、その後札幌近郊でも有数のスキー場として発展を遂げることになった。[8]

ちなみに我満さんの著書によると「ばんけいスキー場」には〝3つの日本初〟があるそうです。①3人乗りリフト、②リフト時間券、③スキー場入場者保険の導入です。今では全国で見られるこれらが盤渓から始まりました。我満さんは日本のスキー場経営において新境地を拓いた開拓者でもありました。

■受け継がれた盤渓開拓者の血

我満嘉治さん(出展⑥)

この後、我満さんはリサイクル事業によって再起し、往時の輝きを取り戻す──その経緯もひとつのドラマですが、今回の盤渓のお話は、我満嘉明さんのお子さん、〝草分けの人〟の我満嘉吉さんから数えて5代目の我満嘉治さんに触れて終わります。

嘉治さんは昭和52年に盤渓小学校を卒業しました。盤渓小学校でスキートで会い、大学進学後、インターカレッジ優勝などアルペンレーサーとして活躍。スキー技術を競う基礎技術にてんこうし、1987年全日本スキー技術選手権大会に初出場、インタースキー日本代表に5回選ばれるなど、日本を代表するスキーヤーになりました。

私の息子善治は、スキーを通じて人生を全て築き上げてきた。早大卒業後エムズクルーという会社を起こし、スキーで飯を食っている。

私が初めて息子にスキーを履かせたのは確か3歳の時だったと記憶している。このあたりの子供がみんなやるように、冬になると遊びの中で自然にスキーを覚えるのである。スキーを持たせると暗くなるまで、それこそ一日中雪の上を滑っていた。

私と同じように負けず嫌いの性格らしく、うまく滑れないと悔しくてうまくなるまで頑張ってきた。そのせいで小学1年の時に初出場の子供スキー大会で優勝した。盤渓の小中学校をとおしてスキー選手として腕を上げて、スキーヤーの道に進むことになった。

高校大学でも全国大会や試験で上位に名を連ねるようになり、やがてスキーを職業として選び、全日本のスキー指導員となり、現在はデモンストレーターとして我が国のスキーの宣伝振興に頑張っている。

私と違って息子はプロのスキーヤーとしてスキー一筋の人生を歩んでいるが、それでも盤渓の入植5代目の長男として、スキーという夢のあるスポーツを通じて人々から愛され郷里である盤渓の発展に貢献できているのではないかと思う。

こんな息子の生き方はいささか羨ましくもあるが、私なりにとても満足しているのである。

伝説となったTVスキー番組、「SKI NOW」のレギュラーとして1990~1997出演し、スキーに関する数多くの著作があります。盤渓開拓の5代目は、競技スキーばかりに目が向きがちな中、基礎スキーという分野を日本に広めたアルペン界の開拓者でした。

さて時代の荒波を乗り越え続けた我満さんですが、心にはいつも父祖から受け継いだ開拓者精神があったといいます。

私には曾祖父から祖父父へと受け継がれた盤渓開拓者の血が流れているのかもしれない大自然を相手に開梱し33で農作業を営みながら生計を立てていく暮らしは忍耐と我慢努力と行動なくしては成り立たない風雪に耐え自然の厳しさと向き合いながらの暮らしは幼い頃から私に少々の困難ににはくじけない我慢強さと人一倍の負けん気の強さを教えこんだように思う。[9]

北海道の開拓者精神──それは私たち道産子のアイデンティティ。盤渓開拓5代の物語から私たちはそう教わります。

【引用出典】

[1][2][3][4]札幌市立盤渓小学校『開校100年記念 郷土誌ばんけい』2008

[5][6][7][8][9]我満由明『人生、なせば成る~さっぽろ盤渓、風雪の100年が生んだがまんの足跡~』2002・アクト出版

【写真引用出典】

①さっぽろばんけいスキー場ホームページ

https://www.bankei.co.jp/winter/ski/

②③④⑤⑥我満由明『人生、なせば成る~さっぽろ盤渓、風雪の100年が生んだがまんの足跡~』2002・アクト出版