高畑利宣の冒険(番外編②)

岩村通俊と島義勇 下

九州肥前国、佐賀藩に現れた名君・鍋島正直は警備を任された長崎から欧米列強の動きを知り、蝦夷地に重大な関心を抱いていました。そこで忠臣の島義勇を派遣したことで蝦夷通として知られるようになり、正直は初代の開拓使長官、島は大判官となります。しかし正直が明治4年に亡くなったことで佐賀の治安は大きく乱れ、明治7年の佐賀の乱が起こりました。そこに初代北海道庁長官となる岩村通俊は、二人の弟とあわせて大きく関わっていきます。

■明治六年の政変

明治6(1873)年9月13日、岩倉使節団は帰国します。欧米の進んだ文明を嫌になるほど見てきた岩倉、大久保等にとってみれば、韓国に対して軍を起こそうという征韓論は荒唐無稽に思えました。

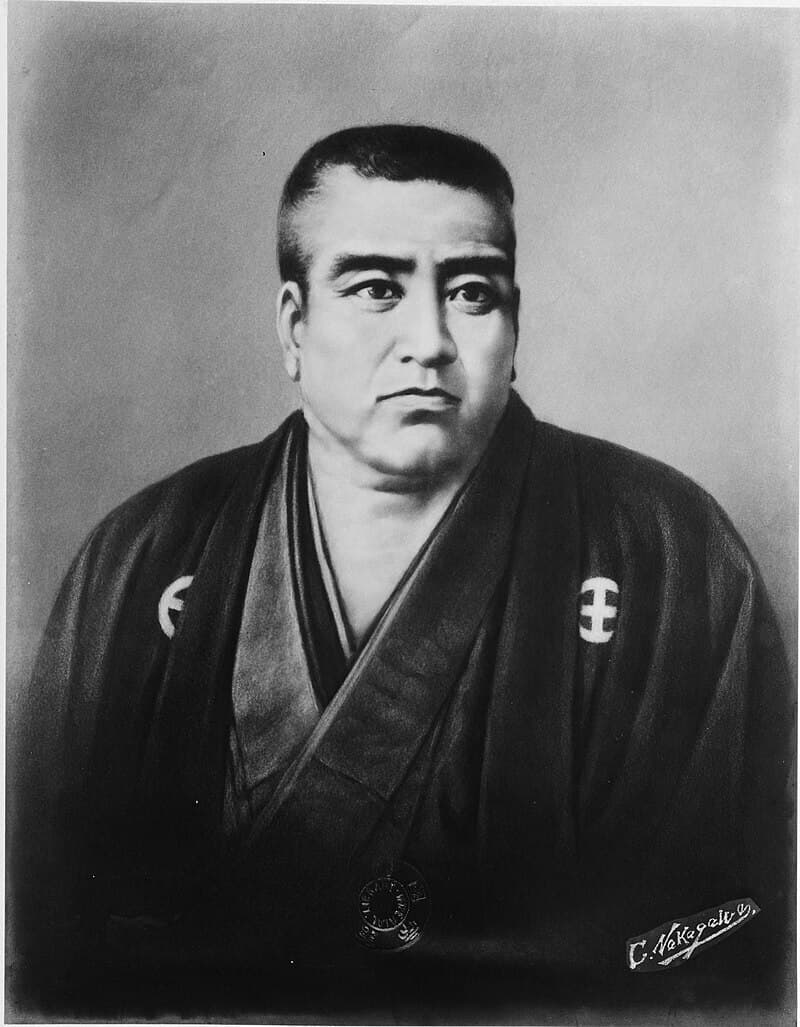

明治6(1873)年10月に帰国組が加わって激しい論争が交わされ、最終的に明治天皇のご裁断で征韓論は退けられます。そして征韓論の推進派であった西郷、板垣、江藤、後藤、副島らは一斉に政府を去りました。これを「明治六年の政変」といいます。

西郷隆盛②

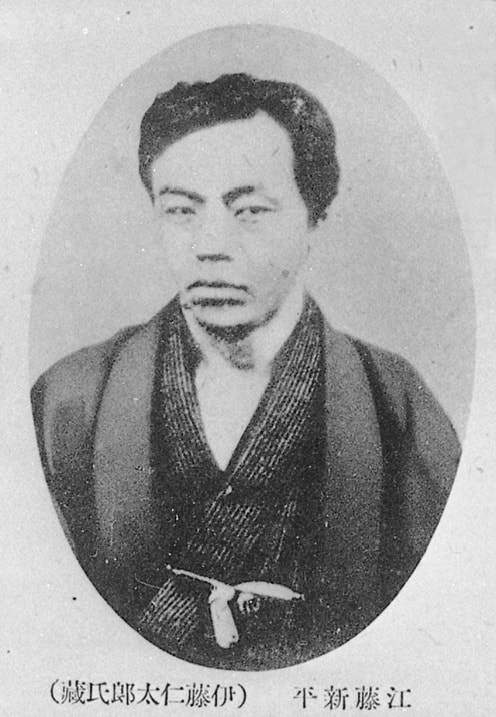

征韓論で下野した政府中枢のうち江藤新平と副島種臣は佐賀藩士でした。公職を降りた彼らは故郷に戻ることになりますが、待っていたのは新政府に不満を抱き、彼らを郷土の誉れとして慕う志士たちです。

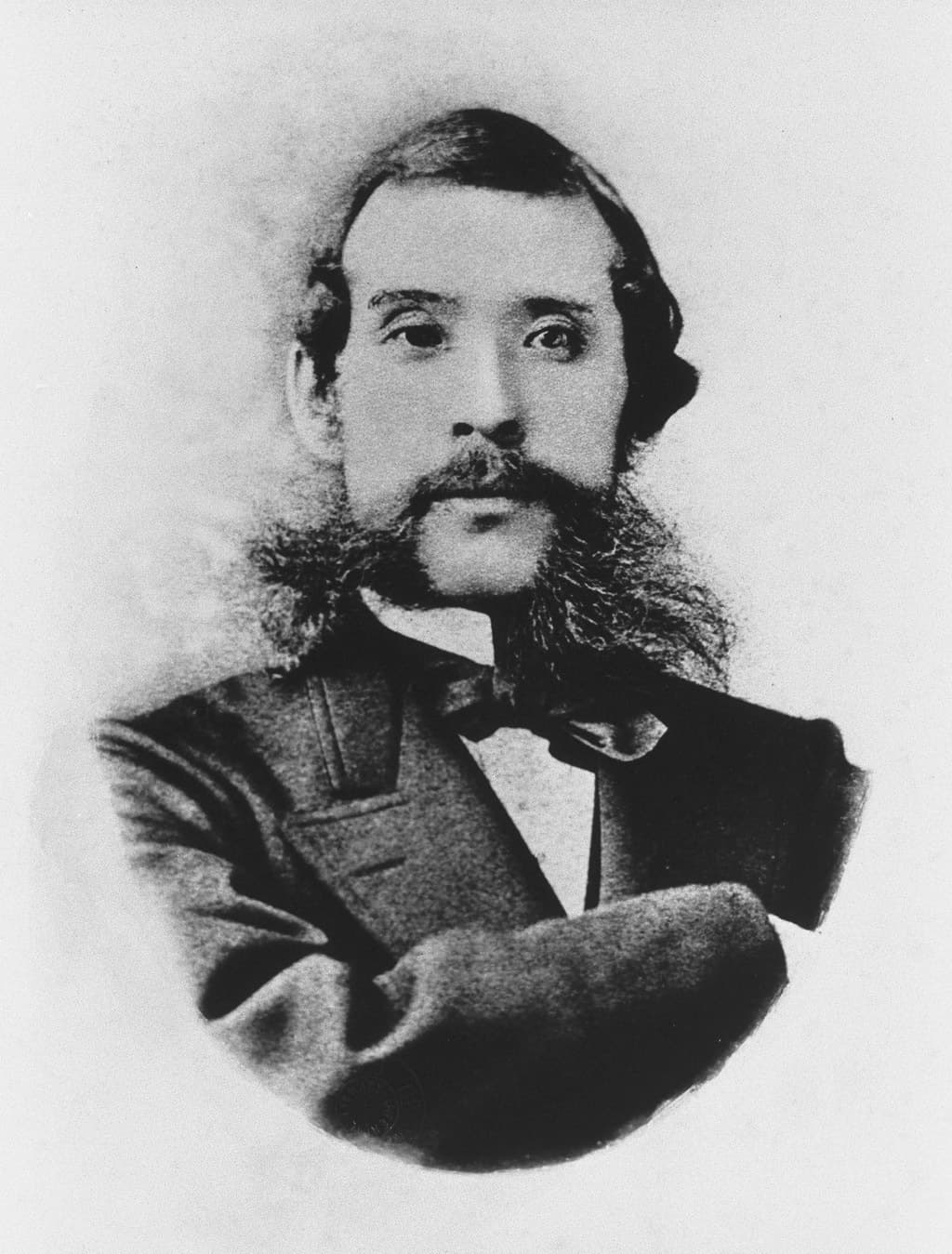

江藤新平①

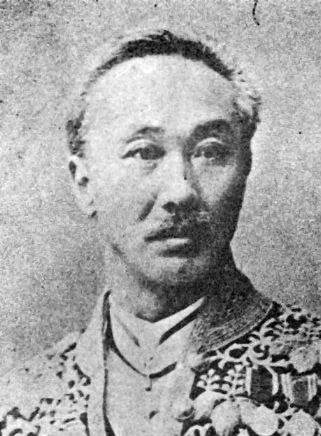

副島種臣①

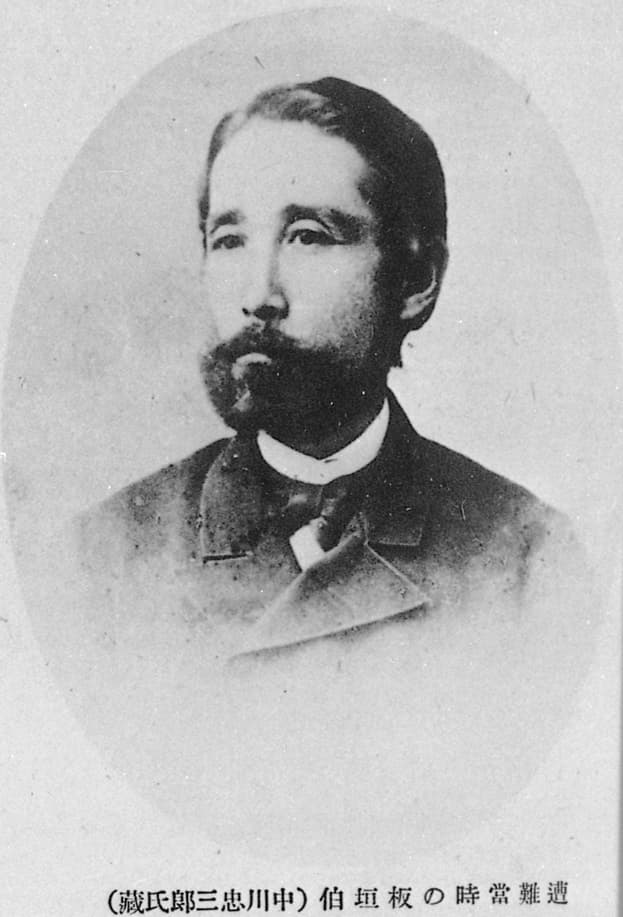

同じく下野した板垣退助は、不平士族に担ぎ出される恐れから、江藤と副島に帰国を思いとどまるよう助言しました。副島は帰国を見合わせましたが、江藤は「自分がなだめる」と言って明治7(1874)年1月13日に佐賀に立ちます。しかし板垣が恐れたとおり、江藤の帰国に佐賀の不平士族たちは勢いづき、自身もすぐにその中に取り込まれていきます。

板垣退助①

■通俊、佐賀県令を退任させられる

佐賀征韓党の首領に担ぎ上げられた江藤をほくそ笑んで見ていたのが大久保利通でした。幕末の動乱でなんども死線を越えてきた薩長出身者には、大勢が決してから現れ、頭角を現した大隈、江藤、副島らの佐賀組を快く思っていませんでした。特に大久保は江藤に個人的な強い嫌悪があったようです。

大久保利通①

政略に長けた大久保は、この政変を利用して江藤を葬り去ろうと考え、佐賀士族を挑発する手を打ちます。それが佐賀県令の交替です。大隈重信の推薦で明治6(1873)年10月に県令となった通俊ですが、わずか3カ月で工部省四等出仕に移動となりました。後任は岩村高俊、すなわち通俊の弟です。

岩村高俊②

末弟の高俊は典型的な武人でした。戊辰戦争で目覚ましい活躍を見せたことから新政府に取り立てられましたが、維新後の役職は神奈川県や宇都宮県の参事などです。ペンよりも刃こそ似合う高俊には、戦場こそが力を発揮できる場。佐賀の不穏な様子を聞きつけ、自分が鎮圧してみせると大久保にラブコールを送っていました。

大久保は、この高俊を佐賀に送り込むことで反乱の火を付けようとしたのです。江藤らを逆臣として処刑するためです。そして不幸にも導火線となってしまったのが島義勇でした。

■島義勇、佐賀に帰る

札幌建設での独断専行が批判され、帰京の命令を受けた開拓使大判官島義勇は、帰京すると大学小監に転任しました。今でいう文科省局長相当でしょうか。続いて明治天皇の侍従となり、若き天皇に剣術の手ほどきをしました。その後、秋田県の初代県令として明治4(1871)年12月に転任。ここで八郎潟の干拓事業を提起します。

島義勇③

明治5(1872)年6月、島は八郎潟の膨大な開発予算を獲得しようと上京。大蔵大輔の井上馨と談判しましたが、井上の不興を買い、県令を罷免されます。ここでも島は札幌建設と同じ道を歩んだのでした。しかし、札幌の今日、八郎潟の今日を見れば、島を笑うことはできません。

県令を退いた島は、東京の自宅に戻り、次の命令を待つ身となりました。この間の明治6(1873)年9月、島は岩倉使節団の帰国にあわせて太政官宛に「北海道石狩府を北京と改められ、避暑行宮と仰付られ度候」との建白書を送っています。

明治7(1874)年2月、島は右大臣三条実美公から呼び出しを受けました。佐賀に戻って不平士族を「鎮撫せよ」との命でした。もともと島の家は佐賀藩の名門で、自身も弘道館の英才として知れ渡っていました。佐賀での島の名声は、維新政府の顕官である大隈重信や江藤新平、副島種臣らに劣らない大きなものがあったのです。

佐賀の不平士族は二派に分かれていました。一つは征韓論を主張する派、もう一つは海外派兵よりも失業士族の救済を求める派。前者は江藤を頭として征韓党という勢力を立ち上げ、後者は憂国党という勢力に集まっていました。

この憂国党を立ち上げたのは島の実弟の副島義高(副島種臣は母方の従兄弟)であり、憂国党と名付けたのは従兄弟の木原敬忠。そして同じく弟の重松基吉が幹部として輔佐していました。すなわち佐賀の乱の中核部隊となった憂国党は、事実上島の一族が立ち上げた結社でした。であれば島家の総領として弟たちを説き伏せるのは島の義務でもあったのです。

■岩村高俊と島義勇の衝突

島は、2月7日に東京を発って長崎に向かう蒸気船に乗船しました。船が下関に着いたときに事件が起こります。通俊に代わって佐賀県令となった岩村高俊が乗り込んだのです。鳴り物入りで乗船した高官を誰かと尋ねれば新しい佐賀県令といいます。三条公から内命を受けている島としては、あいさつをしなければならない場面です。

高俊は、九州の鎮台から兵を募って佐賀に討伐に入ると言い、「かの輩、文弱烏合の衆、何をかさなん。余ひとたびこれに臨めば、直ちに猛談をふるってこれを弾圧せんのみ」とあからさまに佐賀士族を侮辱しました。

島も「葉隠」の武士です。『佐賀市史上巻』(1944年版の復刻版)は「傍らに人なきが如き言動に、島義勇ついに憤怒し、岩村を殴り付け、傍らの誰彼これを止めて、ようやくその場を治めた」と記します。

佐賀志士たちの妄動を抑えるはずの島は、佐賀に戻ると憂国党の首領に持ち上げられました。明治政府と事を構えるつもりのなかった江藤も島から聞いた高俊の態度に激怒して佐賀の乱に至るわけですが、その詳細は割愛します。

佐賀戦役図④

『江藤新平伝』は「前後の経緯から見て、佐賀の乱とは一種の挑発的な謀略戦争であったと見做しても大した異論がないだろう」と書いていますが、大久保利通がライバルとして台頭してきた江藤新平を合法的に葬るために岩村高俊を用いて挑発し、乱を起こさせたものでした。

■二人の逃避行

明治7(1874)年2月23日、政府軍に囲まれた佐賀城の江藤新平は、西郷隆盛を決起させるために城を脱出して鹿児島に向かいます。残った島は城を枕に討ち死の覚悟を固めます。

佐賀城②

佐賀の乱で本丸御殿他主要建物を失った

江藤は27日に鹿児島に入り、3月1日、宇名木温泉で湯治中の西郷隆盛を捕まえました。説得は2泊3日に及びますが、西郷は動きません。江藤と西郷が示しあって兵を起こせば明治政府は瓦解、日本の歴史は変わっていたと言われます。

佐賀城に残った島ですが、27日になって東西から政府軍が攻め込むと、鹿児島の島津久光内閣顧問に助命を嘆願するため、夜陰に乗じて城を脱出しました。島は3月3日に鹿児島に上陸し、島津久光に面会を求めますが、取り次ぎを待っているところを捕縛されてしまいます。

それでも島津久光は、佐賀に出征していた大久保利通に使いを出して善処を願い出ますが、大久保が拒否したため、佐賀から鹿児島に出張した検事に身柄を引き渡しました。

一方江藤は、西郷隆盛に助勢を断られると、上京して明治天皇に真意を伝えようと考え、九州から四国に渡ります。非常警戒網が敷かれたなか、険しい四国の山を移動して高知に入りますが、3月29日に捕らえられます。

■岩村三兄弟

林は高知県令を務めていましたが、明治六年の政変で板垣ら征韓論で下野すると、高知県令を辞職。後に西郷隆盛が西南戦争を起こしたとき、挙兵を企てますが、失敗して牢に繋がれました。出所後は板垣退助と共に自由党結成に尽力し、自由民権運動の闘士として活躍。後に逓信大臣、農商務大臣を歴任しています。

横道ですが、岩村三兄弟について「高知県宿毛市出身、本山白雲作の岩村三兄弟胸像を再建したい!!」とのクラウドファンディングが三兄弟の子孫が中心となって令和3年に行われ、500万円の資金を集めて令和5年3月、宿毛市桜町の「歴史ふれあい広場」に3人の胸像が設置されたそうです。

岩村三兄弟胸像⑥

さて江藤は、四国の逃避行の中で、この林有造と会っています。3月24日にやっとの思いで土佐の桂浜に上陸した江藤は、その夜に林宅を訪ねて助けを求めました。林は自首を勧めたそうですが、同じ征韓論下野組として官憲に警戒されている立場とあっては、江藤を助けることなどできなかったのです。

四国での頼みの綱に振られた江藤は、天皇への上訴を目指して上京するため阿波に向かいますが、その手前で捕縛されてしまいます。江藤は司法卿として司法の近代化に取り組み、欧米に習って犯人捜査に手配写真を導入しましたが、その写真が決め手となって逮捕されました。

江藤は、「岩村三兄弟」の三男に兵を向けられ、次男に助けを求めました。長男はどう関わったのでしょうか。話を続けます。

■通俊、佐賀行きを願い出る

大久保利通は、江藤新平に対してとても強い敵愾心を持っていたようです。明治政府の最高権力者として処理すべき案件は山のようになるのに、この佐賀の乱だけはどうしても自分で采配したいと周囲が止めるのも振り切って九州に赴き、3月1日に討伐軍と一緒に佐賀城に入城しました。

佐賀県令を解かれた通俊は、大久保が佐賀に向かうと聞いて「自分の前任地であり、今弟が赴いているところなので、是非とも随行したい」と願い出ました。通俊の願いは、一度ははねられましたが、伊藤博文の仲介で随行が許されます。これが通俊と大久保の初対面でした。

大久保の日記には「3月7日 今朝通俊と囲碁」という記述があります。冷徹な権力マシーンとの印象の大久保ですが、囲碁をこよなく愛していました。そのお相手ですから、佐賀城で通俊はこの最高権力者に気に入られたようです。

■獄門に処す

この時代、わが国のテーマには治外法権の解消がありました。日本の法制度・司法制度は欧米列強から大きく後れをとっているために、自国民の裁判を日本の司法に任せられないというものです。この不平等を解消すべく政府は司法制度の近代化を急いでいました。皮肉なことに司法卿として司法の近代化を進めていたのが江藤だったのです。

司法の近代化を意識していたはずの大久保が采配する裁判であるはずなのに、江藤と島の取調と裁判はきわめて前近代的でした。3月2日、大久保は、二人が捕らえられてもいないうちに、側に控えていた通俊らに戦犯の処分や戦後処理について諮問します。通俊たちは「首謀者は梟首(きょうしゅ)、その他のものは禁固、婦女と小児は不問」などと答申しました。

梟首(きょうしゅ)とは、首を切り落とした上でさらし首にするもので、「獄門」とも呼ばれる江戸時代でももっとも重い刑罰。司法の近代化を列強に示したい日本としては廃止にしたい刑罰であったはずです。それなのに通俊がこの梟首を答申したのは、大久保の顔色を見てのことであったでしょう。

大久保は「江藤でも、島でも、その他の者でも、サッサと尋問してしまえ」と厳命しました。取り調べは4月2日と9日のわずか2回、弁護士も検事もなく、裁判官が直接取り調べを行いました。しかも取り調べの場には拷問用具が並べられ、抵抗する被告には容赦なく拷問が加えれました。江藤と島の取り調べも江戸時代のままでした。

しかも、このときの裁判官は司法卿であった江藤の引きで官位を上げた河野敏鎌です。かつての上司である江藤に対して横柄な態度で取り調べに臨もうとすると、「こら! 敏鎌、おまえは何の面目があって俺にまみえるか」と一喝されてうなだれてしまったそうです。

■二人の最後

4月13日、江藤と島、ほか11人が留置場から呼び出されて判決を言い渡され、その日のうちに打ち首となりました。『佐賀市史上巻』はこう述べています。

島は大久保利通が、兵刑の権を得て来た以上は、この位の残酷な処分は為すだろう、勝手にしろと捨て鉢的に決心して死を見る帰するが如き態度で刑場の露と消えた。

江藤は万一斬首となるとも大逆罪に擬されて梟首されることは無かろうと信じていただけに、この宣告に接し、それまでの法廷に対して相当の敬意を表していたが、余りのことに大喝して「裁判長、私は———」と叫んだ。この時河野敏鎌は「ソレ、引き出せ」と厳命したので、獄卒らは手取り足取りして連れ出した。

江藤は、佐賀城内の刑場に臨むや「島は……」と刑吏に問いしに「すでに処刑ずみ」と答えたので、天を仰いで「我心、唯皇天後土の知るのみ」と高く三唱して刑を受けた。

大久保は、3月17日まで佐賀に滞在して、13日の江藤と島の判決と処刑を見届けています。よほど江藤を憎んでいたのでしょう。判決言い渡しの時の日記で「江藤醜態笑止なり」と書きました。さらに江藤のさらし首写真を内務省にしばらく飾っていたといいます。

もっとも、この前時代的な斬首獄門には多くの批判が寄せられました。福沢諭吉は、この処刑を知った列強は、わが国の司法の独立を疑い、ひいては条約改正事業にも障害を与えたと評価しています。

さらし首にされた江藤新平の級首⑦

■「北京」の遺志を継ぐ

江藤と島の斬首の場には必ず通俊もいたはずです。明治2(1869)年の石狩原野に道都札幌の基盤を築いたのは開拓大判官島義勇でしたが、その後を継いだのは岩村通俊でした。2人は明治2(1869)年9月3日に明治天皇から北海道開拓の御沙汰と御品を賜り、東久世長官とともに新開地北海道を目指した仲です。それからわずか5年———歴史は残酷です。

通俊はこの後、再び北海道と関わって上川に天皇の離宮を置く「北京」の構想を進めますが、これは浪人中の島が太政官に上申した札幌を北京にする構想を引き継いだものではないでしょうか。運命の悪戯が縄に繫がれる者と持つ者に分けましたが、通俊は島の無念を受け止め、遺志を継ごうとしたのではないかと思われます。

北海道神宮の島義勇像⑧

【引用・参照出典】

佐藤一夫『北に描いた浪漫 先駆者・高畑利宜とその時代』北海道出版企画センター・ 1990・

『佐賀県史下巻 (近代篇)』1967

『佐賀市史 第3巻 (近代編 明治期)』1978

『佐賀市史上巻(復刻版)』1973

『郷土に輝く人びと第1集』 佐賀県青少年育成県民会議1968

『郷土に輝く人びと第3集』 佐賀県青少年育成県民会議1970

『郷土に輝く人びと第7集』 佐賀県青少年育成県民会議1975

片山 敬次『岩村通俊伝』岩村通俊伝刊行会1933

岩村 通俊『貫堂存稿』岩村八作1915

重松一義『明治内乱鎮撫記 岩村通俊の生涯と断獄史上の諸群像』プレス東京1973

③幸前伸『史説開拓判官島義勇伝』島判官顕彰会1978

八幡 和郎『藩史物語1』講談社2009

④園田日吉 『江藤新平伝』大光社1968

正田 健一郎『大隈重信 - その生涯と人間像』早稲田大学出版部1980

宮田 幸太郎『佐賀の乱ーその証言』1972

https://ja.wikipedia.org/wiki/

①国立国会図書館『近代日本人の肖像』https://www.ndl.go.jp/portrait/

②https://ja.wikipedia.org/wiki/

⑥https://readyfor.jp/projects/hakuun_iwamura3/accomplish_report

⑦『日本外交百年史』国会審議調査会・1984

⑧北海道神宮公式サイト http://www.hokkaidojingu.or.jp/photo.html