高畑利宣の冒険(番外編③)

岩村通俊の西南戦争

佐賀県令として赴任し、江藤新平、島義勇らが処刑された「佐賀の乱」の収束を見届けた岩村通俊は、同じく明治の元勲長州の前原一誠が起こした「萩の乱」の乱では萩裁判長に起用されて事件の処理に当たります。そして明治10年、日本における最後の内戦となった西南戦争では鹿児島県令に起用されました。明治初期の主要士族の反乱の全て目の当たりにしてきた通俊は鹿児島でどのような采配をふるったのでしょうか?

■「萩の乱」勃発

佐賀での働きに大久保は満足したのでしょう。岩村通俊は帰京すると二等議官に任ぜられ、翌明8年5月に四等判事という位の裁判官となりました。そして9月に山口裁判所長となります。これは起こるであろう「萩の乱」を見越した人事と言われます。

長州の前原一誠は、吉田松陰門下の逸材で、元治元年の禁門の変、2度にわたる長州征伐、戊辰戦争という幕末維新の戦乱を最前線で戦い続け、明治政府成立とともに最高幹部である参議に取り立てられる元勲でした。しかし、戦乱が収まると近代化を急ぐ新政府の方針に合わずに明治3(1870)年に兵部大輔を辞任して故郷の山口萩に戻っていました。

前原は萩で静穏な生活を送っていましたが、政府の四民平等政策の進展とともに長州士族の不満も高まります。明治7(1874)年に「佐賀の乱」が起こると萩城下も動揺。旧友である木戸孝允の求めで前原は士族の暴動を鎮めていました。

明治9(1876)年3月に武士の魂である刀を捨てるように命じる廃刀令、8月に士族に与えられていた家禄・賞典録が廃止になり、手切れ金とも言える金禄公債が発行される事態となると、各地で士族反乱が起こります。

明治9(1876)年10月には熊本で170余名が蜂起した「神風連の乱」、福岡で150余名が蜂起した「秋月の乱」が勃発。山口と近いところで起こったこれらの乱が導火線となって、明治9(1876)年10月26日に「萩の乱」が起こりました。

旧友である前原が乱の首謀者に担ぎ上げられることを恐れた木戸孝允は、明治8(1875)年4月に前原を東京に呼び出しました。前原は7月に上京しますが、元老院議官への就任を断って8月に萩に戻ってしまいます。

前原一誠①

■山口裁判所長

萩の乱の詳細は省略しますが、北海道との関わりでは江別の野幌を開いた北越植民社の大橋一蔵がこの乱に参加しています。こちら

大橋一蔵②

明治9(1876)年10月28日に前原ら150名が蜂起。すぐに軍勢は300名を超えましたが、11月8日までに政府軍に鎮圧されてしまいました。出雲方面に落ち延びた前原でしたが、11月5日に自首します。

山口裁判所長の岩村通俊は乱の収束を待たずに10月6日に萩に出張裁判所を開きました。前原らが萩に着いたのは11月17日。19日から尋問が開始され27日に終了しました。通俊は福岡にいた大木司法卿の指示を受けるために萩を離れ、12月3日に判決を言い渡しました。前原ら幹部7名は斬罪です。処刑はその日のうちに行われました。

佐賀の乱における江藤新平の裁判は、裁判とは名ばかりで幕藩時代の取調と変わらず、裁判官の前で拷問を加え、4月8日と9日のわずか2日の取調で13日に梟首(さらし首)の判決を下し、その日に執行しています。これに対して通俊の取り調べは、維新の功労者としての礼を失わず、首謀者を除く事件に関わった者たちへの処罰も寛大でした。

それでも萩の乱の裁判が極めて急がれたのは事実です。通俊は12月3日から6日の間に388名の処罰を処理しました。

通俊は山口に赴任するにあたって司法卿の大木喬任に呼ばれ、「鹿児島の爆発は予断を許さず。裁判は速やかに解決せよ」との厳命を受けていたのです。裁判所の吏員に対して通俊は「昼夜兼行すれば7日が14日になる。徹夜でやれ」と厳命したといいます。

萩の乱③

■独立国鹿児島

西郷隆盛は明治6(1873)年の政変で下野し、鹿児島に戻りました。その人徳に惹かれて多数の薩摩士族が西郷の周りに集まったのは、佐賀の江藤新平、萩の前原一誠と同じでした。

しかし、西郷は当時日本でただ一人の陸軍大将であり、明治維新における功績は他に比べものにならない大きさです。もともと薩摩藩士の人数は他を圧倒して多く、それに比例して不平士族も飛び抜けて多かったため、その暴発は明治政府を破壊しかねない威力を秘めていました。

このときの鹿児島県令は大山綱良です。文久2(1862)年の寺田屋騒動では壮絶な斬り合いを演じた薩摩の志士でした。明治4(1871)年の廃藩置県により県令は、旧藩とのきずなを絶つため当該県以外の出身者が当てられることになりましたが、維新政治で圧倒的な存在感を示す薩摩藩=鹿児島県は例外が認められ、薩摩藩士である大山が県令を務めていたのです。

明治6(1873)年の政変によって帰郷した西郷隆盛は、薩摩士族子弟のために私学校を設立しますが、すぐに不平薩摩士族の拠点になっていきます。大山県令はこの私学校を積極的に支援。分校は124に及び、鹿児島全県に設置されました。

私学校には、銃隊学校、砲隊学校も設けられて軍隊化していきます。軍資金は大山県令が密かに回した官金15万円でした。こうして鹿児島は西郷隆盛を君主に仰ぎ、独自の軍隊を備えた独立国となっていきます。県令はさしずめ西郷王朝の筆頭家老でした。

大山綱良③

■西南戦争の勃発

萩の乱の処理が終わった2カ月後の明治10(1877)年2月14日、薩軍は熊本城を目指して北上を開始しました。私学校の生徒に捕られた密偵が明治政府による西郷の暗殺工作を自白した(後に間違いが判明)ことが発端で、政府を詰問するために私学校の戦士が立ち上がったのです。

西南戦争が開戦し、薩軍主力が北上して鹿児島を留守にすると、去就のはっきりしなかった島津久光の動向を伺おうと3月8日に柳原前光が勅使として鹿児島に遣わされました。これには開拓使長官の身分のまま黒田清隆も随行しています。

鹿児島で勅使柳原は島津久光と会い、明治政府への忠誠を確かめました。使命を果たした勅使は帰京しますが、このときに大山県令に随行を命じます。これは策略で、神戸につくやいなや大山は留め置かれ、3月17日に官位を剥奪されて逮捕されてしまうのです。

大山綱良訊問⑤

■萩裁判所長から鹿児島県令へ

空席となった鹿児島県令として白羽の矢が立てられたのが岩村通俊でした。佐賀、萩という士族反乱に立ち会い、すぐれた手腕を示したことが、大久保利通に評価されたのです。

3月21日、岩村は京都御在所に召されて木戸孝允、三条実美が随伴するなかで明治天皇に拝謁を許されます。天皇の御前で県令の任命が行われることは異例でした。このとき岩村は天皇に問われて前原一誠の最後を語ったといいます。

御前から下がると次の間に控えていた大久保利通は「賊地に赴く君の重圧、労多し」と言葉をかけました。鹿児島は大久保にとっても故郷です。戦乱で疲弊する故郷の再建を託せるのは通俊しかいないとの期待だったのでしょう。続いて新潟裁判所七等判事の渡邊千秋が通俊を輔佐する大書記官に任命されます。渡邊も後に北海道長官となりました。

このようにして通俊は鹿児島県令になりましたが、西南戦争の最中、とても任地に赴く状況ではありません。就任から1か月以上経った4月28日、「田原坂の戦い」に敗れた薩軍が熊本の人吉に本営を構える様子を見て、通俊は神戸から出航し、属官120名と医員17名を引きつれて鹿児島へ向かいました。

西南戦争(鹿児島暴徒出陣)

■薩軍、鹿児島県庁を襲撃

明治10(1877)年5月2日に鹿児島に上陸すると通俊は、県民に①西郷軍の挙兵に非があること、②前大山県令の布達を信じること、③強迫による米金の供出雑役は免罪とすること、④負傷者の救済、⑤西郷軍が大敗中であること、⑥人民の離散防止、を内容とする布告を示します。そして5月7日付で西郷に謝罪降伏を求める書状を送りました。

鹿児島県庁職員にも布告を示しましたが、出仕しない職員が83名にのぼりました。西郷を崇拝していた職員のほとんどは、敵方である通俊の配下に就くことを拒んだのです。通俊は、神戸から引きつれてきた県外からの120名とともに敵地ともいえる中で県政を行うことになりました。

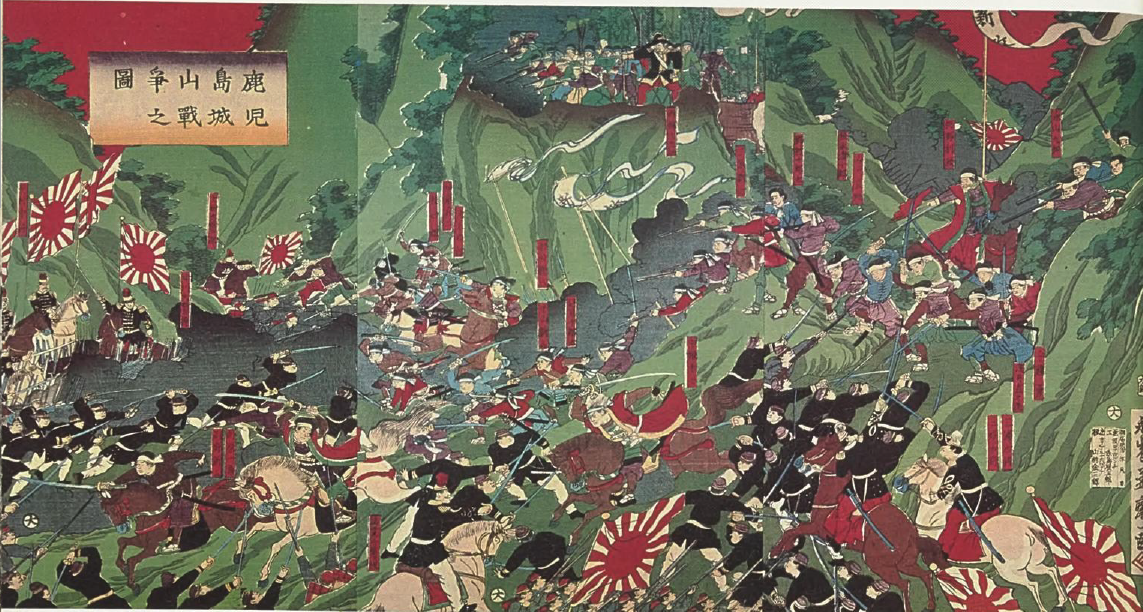

通俊は県民に寄り添いながら丁寧に施策をすすめていましたが、8月の末に西郷が最後の死に場所を求めて薩軍を引き連れて鹿児島に戻ってきました。

9月1日、ついに薩軍は鹿児島に突入。県庁にも踏み込みます。通俊は「無辜の民を殺害するなかれ」「県庁を争乱するなかれ」「病院の負傷者に意を尽くせ」との3か条を記した壁書を残して退避。いったん長崎に引き揚げました。この時、県庁職員から戦死者3名、溺死者1名、捕虜1名を出したといいます。ぎりぎりの状況でした。

9月3日、通俊は県政に空白をつくりたくないと長崎を出発。6日に鹿児島加治元で民家を借り、仮の庁舎として執務を再開しました。通俊が県庁を戻したのは、西南戦争終戦から2週間後の10月10日です。

薩軍の鹿児島城襲撃⑦

■戦争の終結

西郷は政府軍の総攻撃を受けて自決を決意し、傍らの別府晋介に「晋どん、もう、ここらでよか」と声をかけて介錯を願った逸話は広く知られるところですが、その後の展開はあまり語られていません。鹿児島の城山で自決した9月24日、降伏者200余名、戦死者160人にのぼりました。現場に駆けつけた政府軍の総大将山県有朋の言葉を『西南記伝』(1901)は次のように伝えています。

そのうちに城山も陥落したので中に入ってみると、桐野を始め村田以下20余名のものが枕を並べてきれいに死んでいる。そこでだんだん調べてみると、首のない死体がひとつ出た。見ると足に銃傷がある。「どうもこれは西郷の死体ではないか」と言っていると、誰であったか、砂の中に埋めてあって泥まみれになった首を探し出してきた。清水で洗ってみたところ、いよいよ西郷だということがわかった。

この時私は西郷の首を実見して、まず一面には征討の任を全うしたので喜んだが、また一面にはこの近代稀なる英雄がかくの如き終わりを取ったかと思うと、思わず悄然として涙下り、実に哀情耐えられなかった。

戦いが終わると通俊は、参軍(総司令官)である山形有朋(陸軍)、川村純義(海軍)に進み出て埋葬の許可をもらい、西郷以下39名の屍を浄光明寺他、その他120名の屍を不動光寺その他にていねいに仮葬しました。

城山攻防戦⑧

■鹿児島の復興

戦乱で鹿児島が受けた被害は甚大でした。全県の焼失戸数は1万440戸に及び、鹿児島市内では9778戸を数えました。通俊は、ただちに県内12か所に「救恤所」を設け、敵味方の区別なく応急支援に当たりました。このとき神戸から連れてきた17名の医員が活躍しました。

住民の多くは食料を携帯せずに近隣に逃げたので、避難民の食料を確保することが急務でした。通俊は、食糧の不足している男子に1日玄米3合、女子に2合を支給するとともに、家を失った者に対しては被害状況を1等から8等に分けて救済金を支給しています。

薩軍として敵方に回った者たちに広く帰順を呼びかけました。「今般生捕たる薩摩人ども取糺すところ、謀逆の初めより一筋に御国のためのみと思い込み、その朝敵たるを弁えずして張本人に荷担いたし候輩少なからず」と言って、自ら投降するものはその罪を免じると布告します。

県内各所と本庁に「帰順所」を置いて投降者を受け入れていきました。これらの処置により生き残った薩軍兵士のほとんどは罪を問われることなく日常に戻っていきました。

復興を優先し、敵味方を問わない通俊の県政により鹿児島は年内に平静を取り戻してきました。このような通俊に鹿児島県民は記念碑を建てて感謝しています。

鹿児島県令として復興に追われる通俊でしたが、仮の県庁を懐かしい顔が訪ねてきました。政府軍の軍服を着た高畑利宜です。この出会いとともに俊道の運命は最南端から最北端に引き戻されるのです。

岩村県令紀念碑(鹿児島)⑨

【引用・参照出典】

佐藤一夫『北に描いた浪漫 先駆者・高畑利宜とその時代』北海道出版企画センター・ 1990

岩村通俊『貫堂存稿』岩村八作1915重松一義『明治内乱鎮撫記 岩村通俊の生涯と断獄史上の諸群像』プレス東京1973

『山口県史 通史編近代』山口県・2000

『萩市史 第2巻』萩市史教育委員会・1989

『鹿児島県史第3巻』近藤出版社・1974

『鹿児島市史 第1』鹿児島市・1969

①妻木忠太『前原一誠伝』マツノ書店・1985

松本二郎『萩の乱 - 前原一誠とその一党』鷹書房・1972

小川原 正道『西南戦争―西郷隆盛と日本最後の内戦(中公新書)』2007

『西南記伝』黒竜会本部・1911

⑦⑧『図説西郷隆盛 - 西南戦争百年』講談社・1977

『新編西南戦史(明治百年史叢書)』陸上自衛隊北熊本修親会・1977

③④⑤⑥https://www.wikipedia.org

②『北海道開拓 原生林保存の功労者・関矢孫左衛門』柏崎ふるさと人物館・2p

⑨かごしまデジタルミュージアム http://www.digital-museum.jp