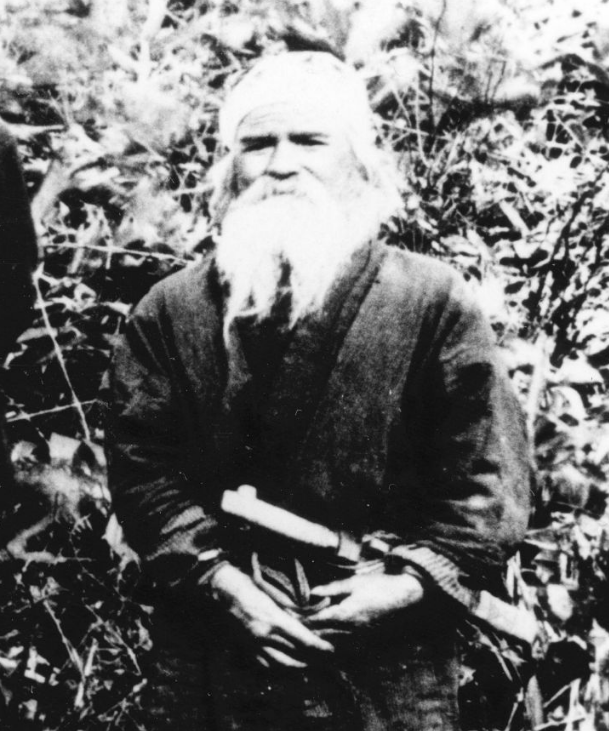

[北見・置戸] 北見盆地の大恩人・平村エレコーク

平村エレコーク①

3回にわたってお伝えしてきた北光社移民団の証言の番外編として、文中にも「エレツコ」として登場した、北見地方の大恩人であるアイヌ・平村エレコークを紹介しましょう。

平村エレコークは探索が及んでいなかったこの地方で、多くの調査団のガイドを務めたほか、北光社移民団の証言でも紹介したように北海道の暮らしに不案内な移住者を援助指導し、開拓を助けたのでした。中でも明治34(1901)年、かつてのふるさと銀河戦=かつての池北線の誘致に貢献しました。

池北線が通っていなければ北見の発展がなかったことを思えば、彼がいなければ北見地方は私たちの知る今の姿とは違っていたかもしれません。今回ご紹介する話は、1970年代以降、アイヌが日本の北海道侵略の犠牲者であるという言説が盛んに吹聴されるようになってからピタッと語られなったものの、戦前から戦後のオホーツクでよく知られた物語です。

【参照リンク】

■北見に鉄道を、釧網線よりも早く

北海道開拓で鉄道の果たした役割の大きさは言うまでもありません。開拓後間もない地域では、鉄道が通るかどうか、駅が設けられるかどうかは、まさに関ヶ原、地域の未来をかけた重大事で、各地で激烈な誘致合戦が展開されました。

明治10(1877)年代から20年代にかけて西北海道に敷かれた鉄道は明治30(1897)年代なってようやく北見・オホーツクに伸びていきます。札幌から出た列車は滝川から美唄、富良野、狩勝峠を通って帯広に入ります。ここからオホーツクに向かうのに、十勝池田から北上し北見に到るルートすなわち池北線(1961年以前は「網走線」)が明治44(1911)年に開通しました。

この路線によって北見と十勝は直結し、オホーツクの産物は鉄道によって運び出すことができるようになり、地域の開発は大きく進みました。しかし、この路線は当時の鉄道計画には予定されていなかったのです。この当時の状況を『北見市史』(1981)は次のように解説しています。

北海道開発は鉄道開設が急務であるとして、明治の初期から各所に私設鉄道が開設された。それ等はいずれも産炭地と主要港を結ぶ線であったが、明治26(1893)年、道庁による本道予定幹線図が完成し、その中に空知太(現滝川)から旭川=釧路を結ぶ幹線が挙げられたことに端を発して、道東に本格的鉄道路線設定の動きが活発となった。

明治30(1897)年6月、いよいよ旭川=帯広を結ぶ十勝線敷設工事が着手された。これに先立って、明治29(1896)年、池田=相内を結ぶ路線が第2期線として予定されていたが、十勝線着工後、明治33(1900)年には釧路線(釧路=帯広間)も着工するに及んで、野付牛方面では、一刻も早く池北線(池田=相内)を1期に昇格して釧路線に結ぶよう要望する声が高まり、網走・常呂・紋別3郡連合による北見鉄道期成会が結成され、その請願に野付牛代表の沢本楠弥等が上京するところまで前進した。

明治34(1901)年9月、道庁の鉄道部長・国沢能長が、釧路線着工後の進捗状況と、問題になって来た網走線の路線決定について実地踏査をすることになり、池田より利別川沿いに北見方面に入地するとの連絡が野付牛にもたらされた。

国沢部長に実態説明する好機として、地元ではさっそく代表として沢本楠弥、前田駒次の2名を池田へ派遣することなった。時機を失しては大変である。2人は最短距離である置戸から国境を越えて十勝へ出る道を選んだが、和人でこの道の案内ができる者は居なかった。ここにエレコ--クが案内役に選び出された。[1]

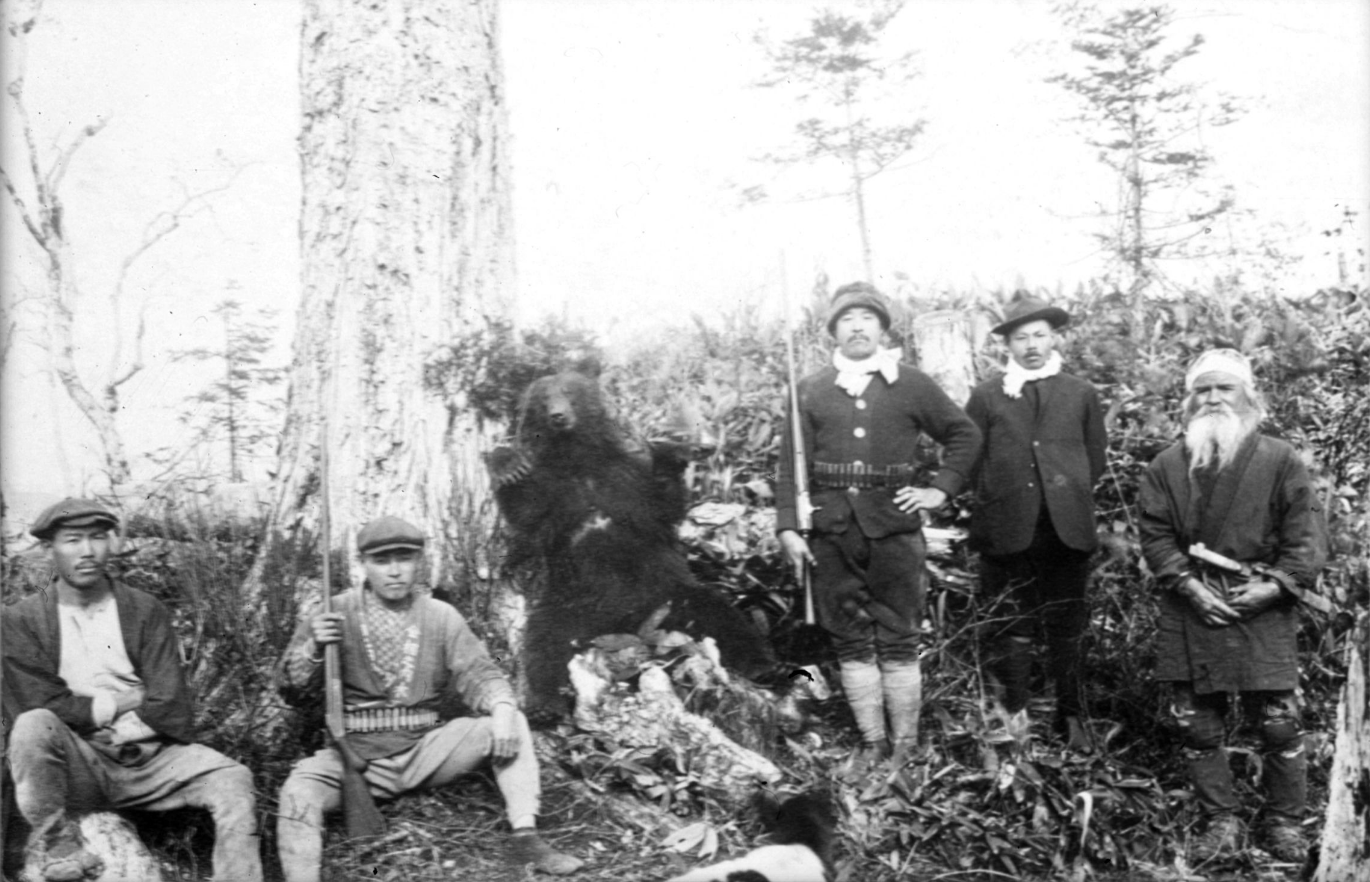

熊狩・エレコーク②

■北光社の二人が選ばれた理由

北海道の鉄道建設計画は明治29(1896)年5月に公布された北海道鉄道敷設法によってすすめられていました。この法律では、鉄道の建設計画すぐに着工する第1期線とその後に着工する第2期線に分けていましたが、道東地方では厚岸=網走間・すなわち釧網線が第1期として明記され、池北線(網走線)の建設は予定されていなかったのです。それを北見地方の人々が誘致運動を展開して、法律を改正させ、第1期工事に繰り上げさせたのです。

釧網線の開通は昭和6(1931)年ですが、法律の通りに建設を進めていったら、北見に鉄道が通るのは昭和になっていたでしょう。石北線の全通は昭和7(1932)年ですが、池北線(網走線)の建設が第2期工事のままだったらば、内陸オホーツクの中心都市という今の北見のポジションに、ひょっとすると遠軽が付いていたかもしれません。そう考えると、この運動の意味がご理解いただけると思います。

明治30(1897)年、路線決定に重大な影響力を持つ道庁(当時鉄道は道庁が敷設していました)の国沢鉄道部長が実情調査のために十勝入りすることになりました。このとき、野付牛(北見)を代表して陳情に赴くことになったのが沢本楠弥、前田駒次の二人、北光社の中心人物です。

今であれば帯広に来た道庁の部長に会いに行くのであれば、普通に旭川回りで行けばよいと考えてしまいますが、明治30(1897)年、野付牛から石北峠、狩勝峠を通って帯広に入るのでは日数がかかりすぎてしまう。さらに二人のルートは彼らが強く推す池北線(網走線)と重なりますから、ルートの優位性を実地に示す狙いもあったのでしょう。

この二人は北光社を率いた土佐藩士ですが、この国沢部長も土佐人だったようです。土佐では坂本直寛の北光社の開拓事業は大いに知られていますから、部長もここで二人に会えば大いに感激したでしょう。沢本楠弥、前田駒次の十勝行きにはこんな思惑がこめられていました。

■大密林に迷い込んだ二人、そのときエレコークは?

とはいえ、同時の和人で野付牛(北見)から峠を越えて帯広に行った人は皆無だったのです。そんなときに、北光社移民団を助けたエレコークが呼ばれました。

ここからは昭和32(1957)年発行の旧『北見市史』からご紹介します。ここではエレコークは酋長エレッコとなっています。一つの冒険活劇として語られていますが、大正・昭和初期にはこうした物語として、エレコークの活躍は人々に知られていたのでしょう。

土佐から来住した前田駒次のもとへある人から

土佐出身の国沢という鉄道部長が十勝まで来るとの情報がある。この際、北光社は土佐出身の人たちが経営しているのであるから是非お出でをね願って、ついでに野付牛をよく視察していただき、鉄道を敷設してくれるよう陳情してもらいたい。

よって前田は同志沢本楠禰とともに十勝まで出向くことになったが、さて、どこをどうして行くのか道がない。自分たちがこの野付牛に来る時は小樽から船で4日間、宗谷悔峡を経て網走に上陸、熊笹茂る間道を幾日もかかつている。陸路十勝へ行くとすれば、密林また密林を熊を避けながら越えねばならない。思案のあげく、当時の酋長エレッコに道案内を頼んだ。

一行は山を越え谷を渉つてクンネップから置戸へと進んだ。そうしてどうにか北見・十勝の国境へたどりついなが、これから先はいずれへ向つて進んでよいのか誰れもわからない。

途方にくれた一行は運を天に任せ、南の方角を指して背丈けよりも高い大ふきと熊笹をくぐり、枯れ木を跨ぎ、時には大原始林の暗黒帯をよぎりながら進んだ。前田が携行した磁石を見ると、南へ向かったつもりがいつか北の方角に進んでいるつ。いに大密林地帯に迷い込んでしまったのだ。

酋長エレツコは、谷川を求めて下り、川水をじっと見詰めたまましばら静想黙祷していたが、やがて川の水を手にとって匂いを嗅ぎ、さらに舌なめずりをして歩き出した。

こうして一行がエレツコに従って方向を変え、進むこと数里、再び川水を手に受けて嗅いだエレツコの眼はにわかに輝き、まもなく森林地帯から脱け出し、山頂に立つことができた。

前田がせっかくの案内人工レツコよりも携帯した磁石のみを頼りにした結果が、こうした難儀見るにいたったのである。

エレツコは

「人を信じたらすっかり委せればよい。前田さんはダメダメ……」

と情けなさそうな顔をしたが、今度は先頭に立ち、上流の水の匂いをまたも嗅いだが、硫黄の匂いと味のあるのは阿寒のカムイのいるところ──との断定を下した。つまり阿寒地帯の火山群と十勝連峰をこうして区別したわけだ。その直観力というのか、普通人の感得できぬものを敏感に知るアイヌ人の天分に一同は感心した。

かくて方角が確認されたので、今度は迷うこともなく2日目の夕方、谷川を下ると果せるかな大きな川に出た。これが利別川であり、目的地帯広へ着いたのはをそれから間もないことだった。

かくして前田、沢本の一行は、国沢部長に面会し、所要を果たしたのである。[2]

川水を舐めるだけで地理を推察して方向を定める──こうしたことが本来のアイヌ文化なのでしょう。

コンパスをもっていた前田駒次は、エレコークの案内よりも当時の最先端技術であるコンパスを信じたのでした。しかし、北海道の大自然はコンパスごときで克服できるものではありません。アイヌの優れた知識と経験が文明の利器を凌駕したというお話です。

さらに付け加えるならばこの二人はこの後、北見地方の発展に中心的な役割を果たしますから、大密林のなかで行き倒れにならず、無事に生還できたこともエレコークの功績に加えるべきでしょう。

■エレコークのゴールデンカムイ

このエレコークですが、後半生は置戸に移り住み、この地方の〝草分けの人〟となって、置戸の開拓に大きく貢献しました。『置戸町史』にはその後のエレコークの暮らし、晩年が紹介されています。

明治19(1886)年以来、北見地方に落ち着いた平沼エレコークは、常呂川一帯に数カ所の小屋を建て、鹿や熊を狩りして暮らしていたが、明治27(1894)年の夏、現在の境野部落愛の川(ペンケシケレベツオッペ)の河口付近の狩小屋で、網走監獄の脱獄囚を撲殺した。

この脱獄囚は、エレコークの持っていた馬に目をつけ、彼を脅迫して道案内を迫ったが、一夜仮眠をよそおったエレコを殺害しようとして逆にエレコに藁打ち木槌で撲殺されてしまった。彼は翌日網走警察に出頭して報告、署長より感状をもらって大いに面目をほどこしたという。

明治29(1896)年、彼の本拠であるオロムシロに北光社移民が入殖することになって、一旦北見に引き上げ、31年には家族をつれて境野、パンケシケレベオツペ川入口附近に居を定めた。これが置戸町定住者の第一号である。

その後彼は、引き続き附近の山野で狩猟に従事していたが、狩人としてこの方面の足跡いたらざるなく、当時北見地方の道案内人として貴重な存在であった。後年の網走本線、名寄線の架設も彼が道案内人であった。

エレコークは幼少時代、伊達紋別に移住した仙台伊達家の下働きに使われたことがあり、文字も解し、なかなか才走った男であり、開拓当初の置戸では名物男男あったが、大正10(1921)年頃、故郷の日高に帰り、81才でなくなった。[3]

劇画「ゴールデンカムイ」さながらの活躍ですが、エレコークは置戸では最初の定住者=草分けの人として尊敬を集めました。アイヌとしての高度な技術と文化を持ち、かつ和人とも協調した。こうした人を私たちは共生の手本としなければなりません。にもかわらず、ウポポイではまったく紹介されていないのです。不思議であり、残念でなりません。

【引用参照出典】

[1]『北見市史 上巻』1981・647-649P

[2]『北見市史』1957・317-318p

[3]『置戸町史』1962・31-32p

①置戸町立図書館/デジタル郷土資料館 https://trc-adeac.trc.co.jp/

②同上