[白老] 民族共生象徴空間「ウポポイ」訪問 (下)

展示から和人が削除され

会場からアイヌが削除された民族共生象徴空間

ウポポイの「国立アイヌ民族博物館」の展示をご紹介します。「アイヌ民族の誇りが尊重される社会を目指し、多くの人にアイヌの歴史や文化を伝え、アイヌ文化を未来につなげていくことを目的とした博物館」だそうです。はたしてそのような内容になっているのでしょうか?

参考リンク

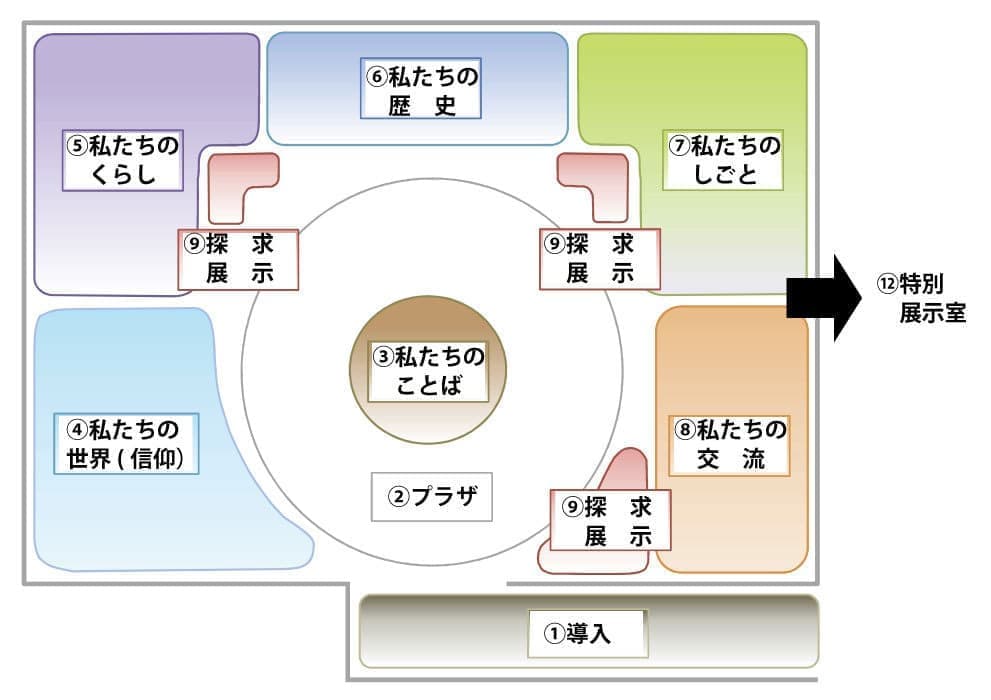

「国立アイヌ民族博物館」のサイトに展示室のゾーニングを示した図がありません。また展示内容を示した図録もまだ作られていないようです。そこで文化庁の「国立アイヌ民族博物館展示計画」に掲載の図をアレンジした当方でつくった常設展示室のフロアマップが下の図です。これに従って解説します。

①導入

前回にご紹介しましたが、展示室を示すサインなどなく、暗い通路の向こうに展示室があること分からず、少々戸惑います。

②プラザ

こっちでいいのかなぁ──疑心暗鬼進んで、明かりに誘われ右に曲がると、このような風景が広がります。写真で正面の白い細長い展示ケースに「イクタ──私たちのことば」と書いてあるのを発見しましたが、最初訪れたときは何がどうなっているのかかなり混乱しました。全体的にサインやガイドのようなものが少なく戸惑うことが多いです。

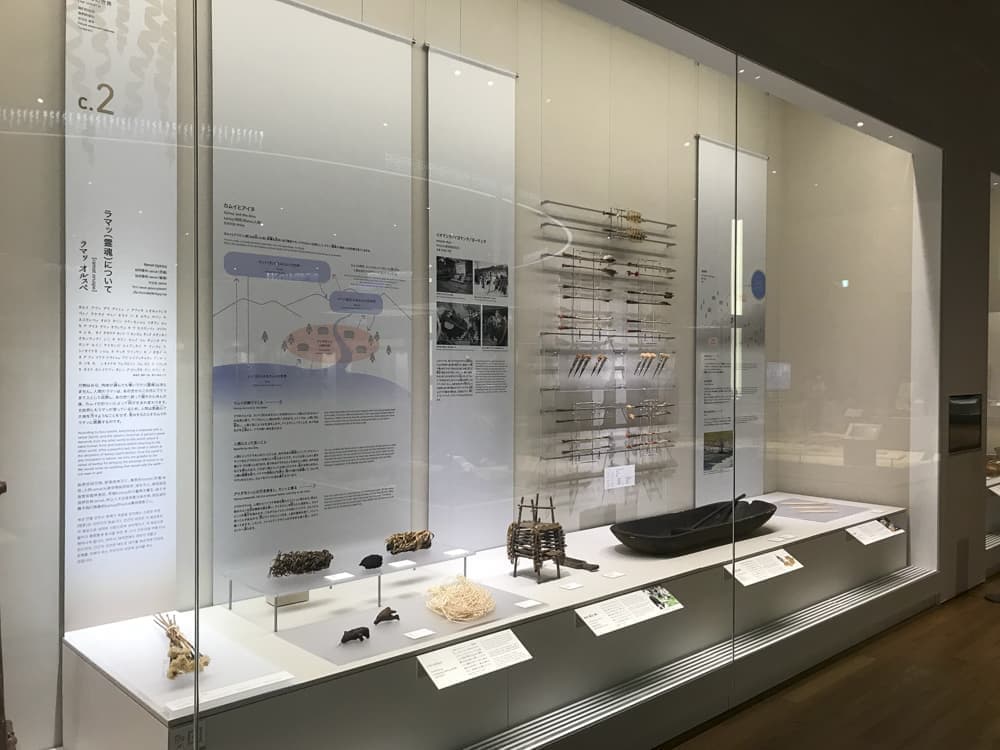

④私たちの世界(信仰)

壁面にもテーマに関連した展示と解説があります。高級展示ケースに入れられているので、展示品はさぞ貴重な品かと思いますが、やはり出典がまったく記載されていません。

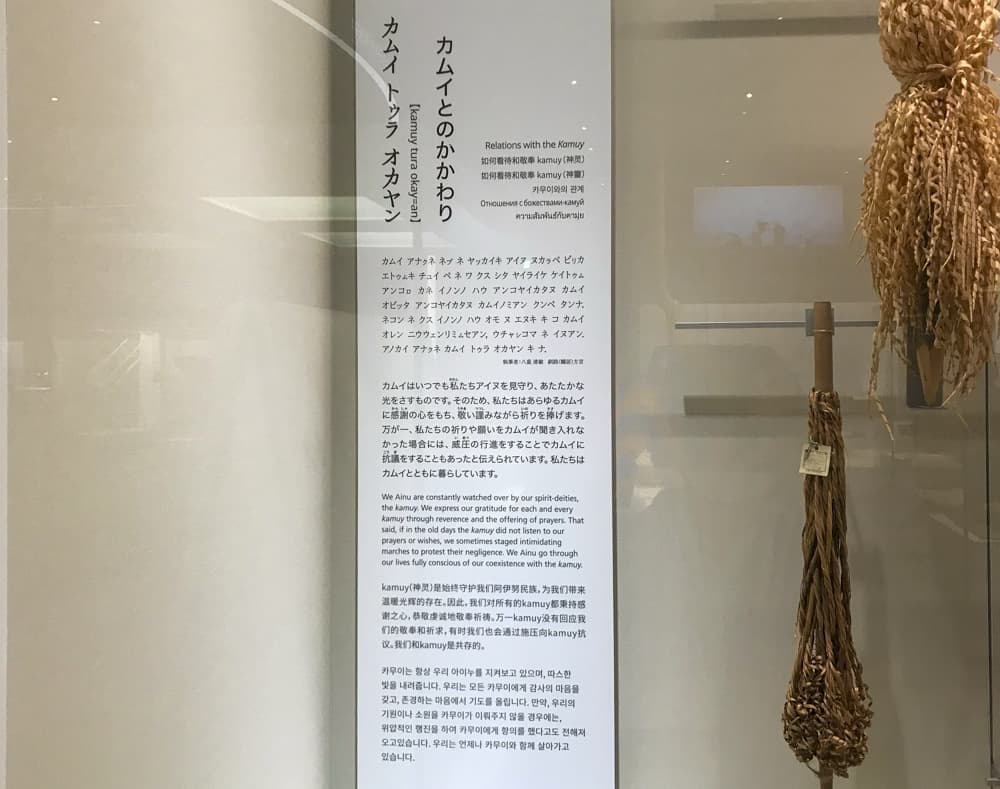

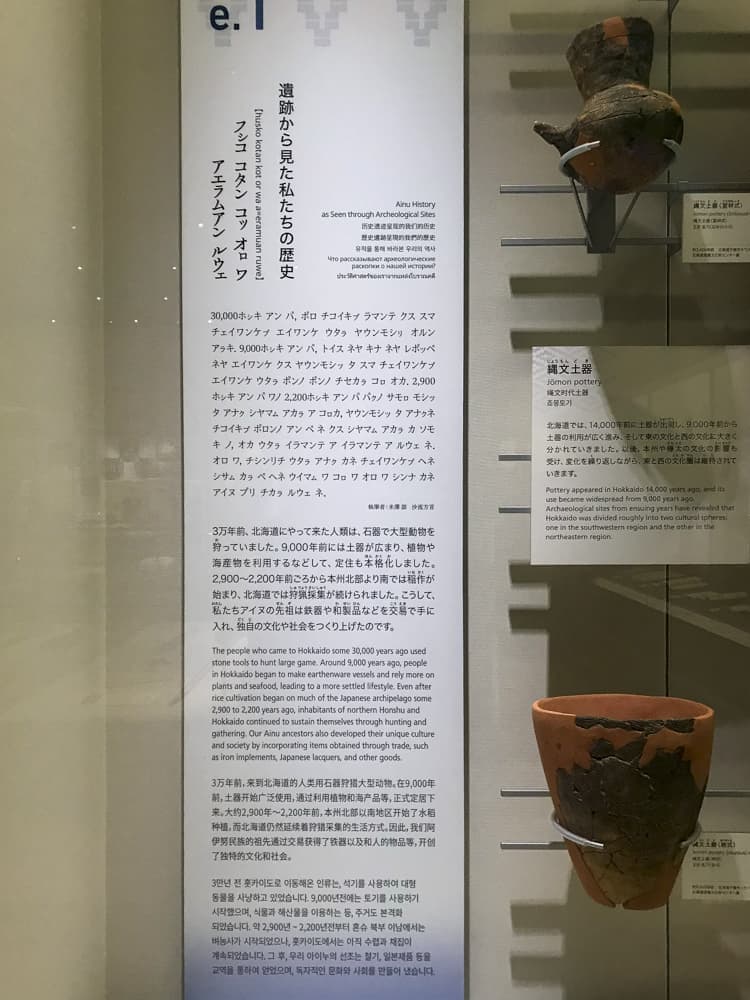

壁面のパネルは最初の概要パネルが,アイヌ語と日本語、英語、中国語、ハングルで書かれています。展示解説の主語が「私たちアイヌは」とアイヌの一人称になっていることが特徴です。

イヨマンテ(熊送り)の儀式で熊を装飾したものです。後に見えるのはアイヌの織機です。

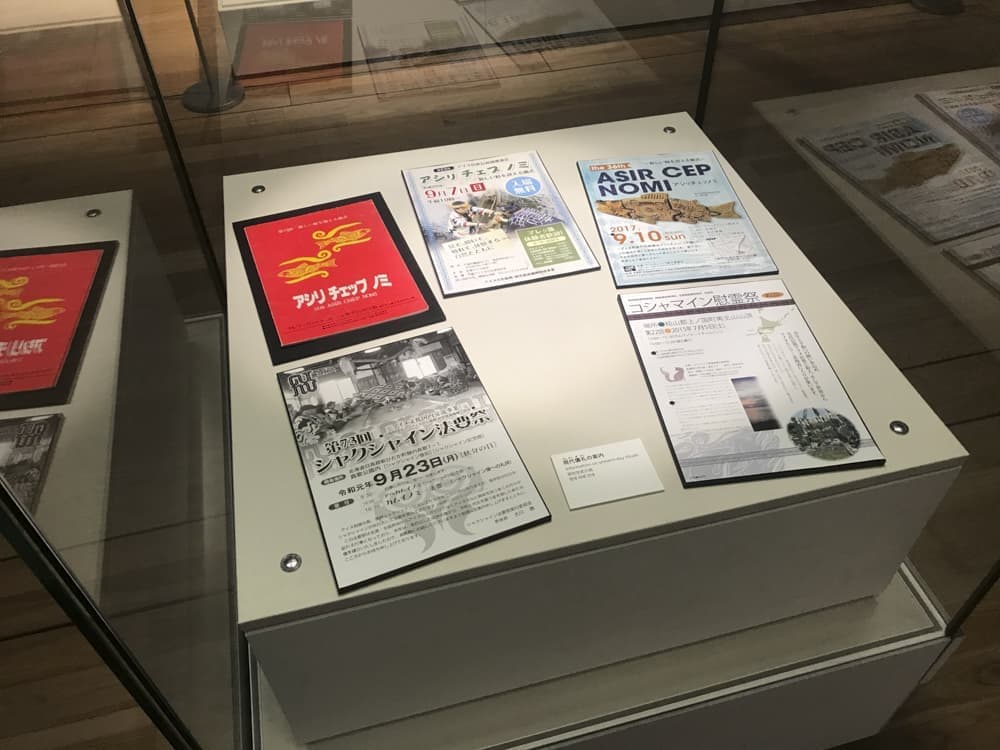

「現代の儀礼」としてアイヌ行事のチラシなどが立派なガラスケースに入れられて展示されています。昨年行われた「シャクシャイン法要祭」のチラシを国宝を展示するようなケースに入れて展示するのはミスマッチでしょう。

アイヌ民族博物館の展示の大きな問題は「時間軸」がないことです。「アイヌの生活文化」という横軸で全体を捉え、展示品の紹介文から年代の表記を削除することで明治の古民具から現代のイベントチラシが同列に展示されていますが、結果として誤解を招く展示になっています。

⑤私たちのくらし

狩猟に使う道具です。このコーナーはアイヌの人たちの日常生活、仕事や衣食住を紹介しています。プラザのサークルにそって現物(レプリカ?)が展示されて、壁面に解説パネルがくるというかたちは④と同様です。後の衣装も普段着が紹介されています。

壁面の展示です。住まいと子供の遊びを紹介したものです。

「④私たちの世界(信仰)」で現代の儀礼としてイベントチラシが展示されていたように、「⑤私たちの暮らし」でも現代アイヌの重要な産業である観光民芸品の制作が紹介されています。これらは最近の民芸品ですが、国立博物館の立派なケースで展示されることで、これらが貴重な歴史資料であるかのような誤解を生んでいます。

木彫り熊は明治11(1878)年に八雲に農場を開いた徳川慶勝公が農閑期の収入源としてスイス旅行で見た木工芸を農園の農民に紹介したことが発祥です。展示されている木彫り熊がアイヌ文化の歴史的遺産ではなく、現代アイヌの生業としての物産品であることは小さく書かれているのですが、非常にわかりにくい。全体に言えることですが、格調高いアイヌ文化を訴求しようとして展示空間がデザイン偏重になってしまったことの弊害です。

③私たちのことば

ここで中央の「③私たちのことば」をみます。この映像のなかで老婆が語るアイヌ語が展示の中心です。この回りに座って老婆の言葉に耳を傾ける趣向です。

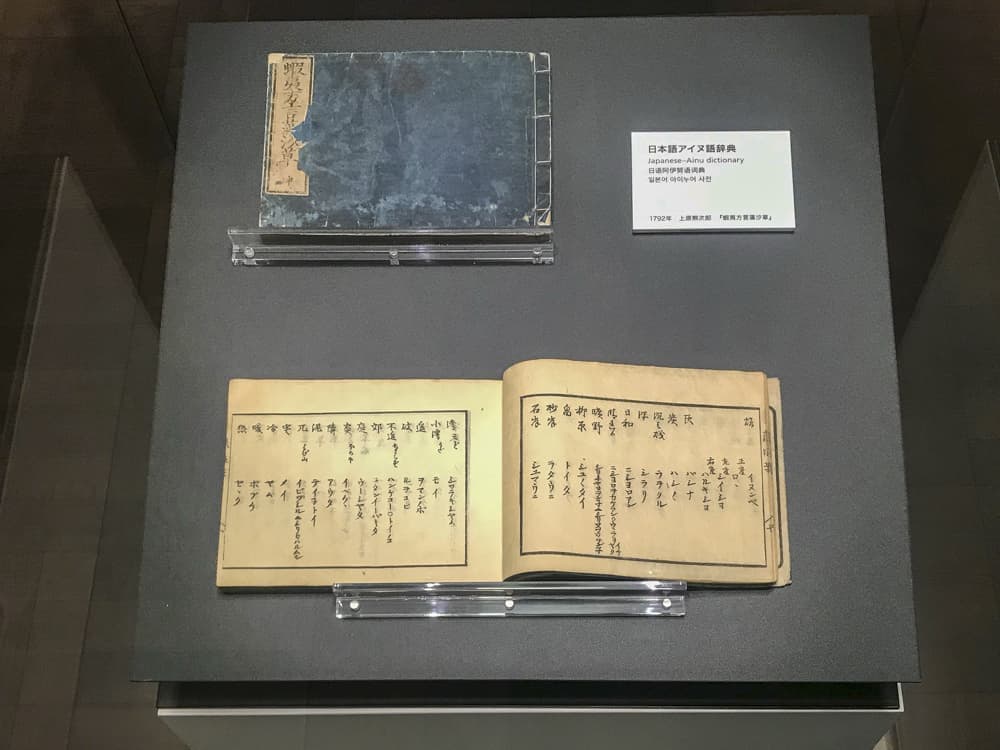

回りにはアイヌ語にかかわる書籍などが展示されています。写真は知里真志保がアイヌ語の語彙収集の為に使った単語カード(上)、寛政4年(1792年)のアイヌ語辞典(下)。これらには出典が書かれています。

⑤私たちの歴史

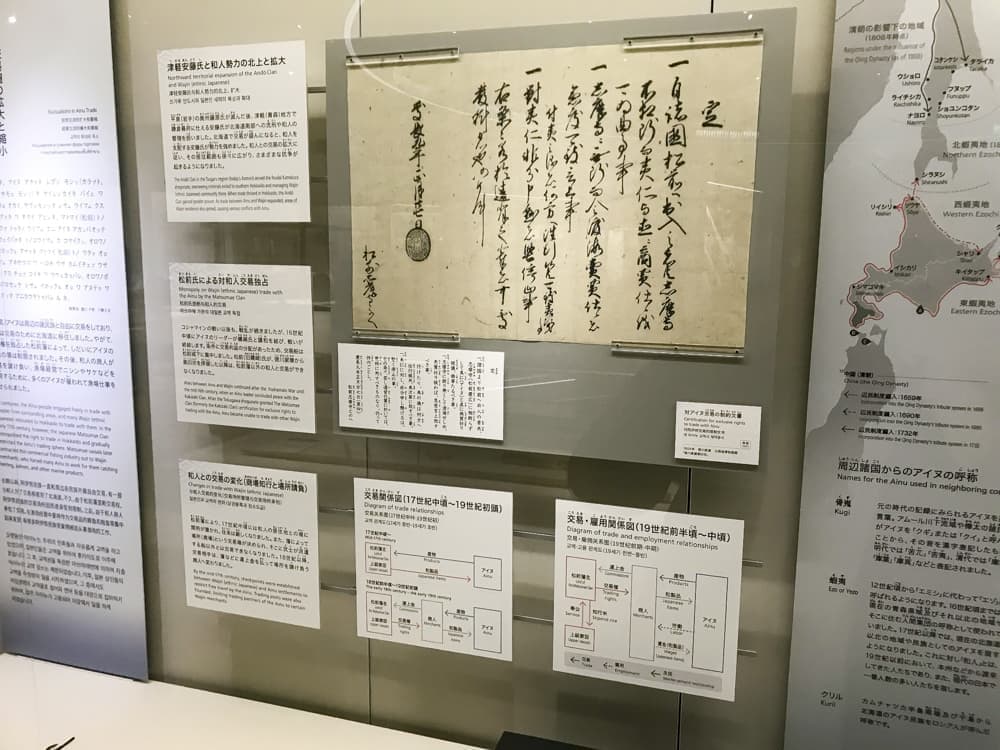

中近世の解説です。大陸と日本列島の間で交易に従事する一方、松前藩時代になって交易権が制約され、漁場労働者化していった様子が語られています。

近現代は次のように概説されています。

南から和人、北からロシア人がやってくると、19世紀後半にはアイヌの住む土地は日本とロシアの国境ができました。樺太や千島ではアイヌの北海道へ強制移住をさせられ、北海道では和人がアイヌの住む場所を移動させました。いくつかの習慣が禁止され、サケ・マスや鹿などの動物の捕獲も許されず、アイヌの生活は大きな打撃を受けました。

「開拓」はもちろん「明治維新」も登場しません。それらは〝私たちアイヌ民族〟にとっては別な民族の歴史だからでしょう。

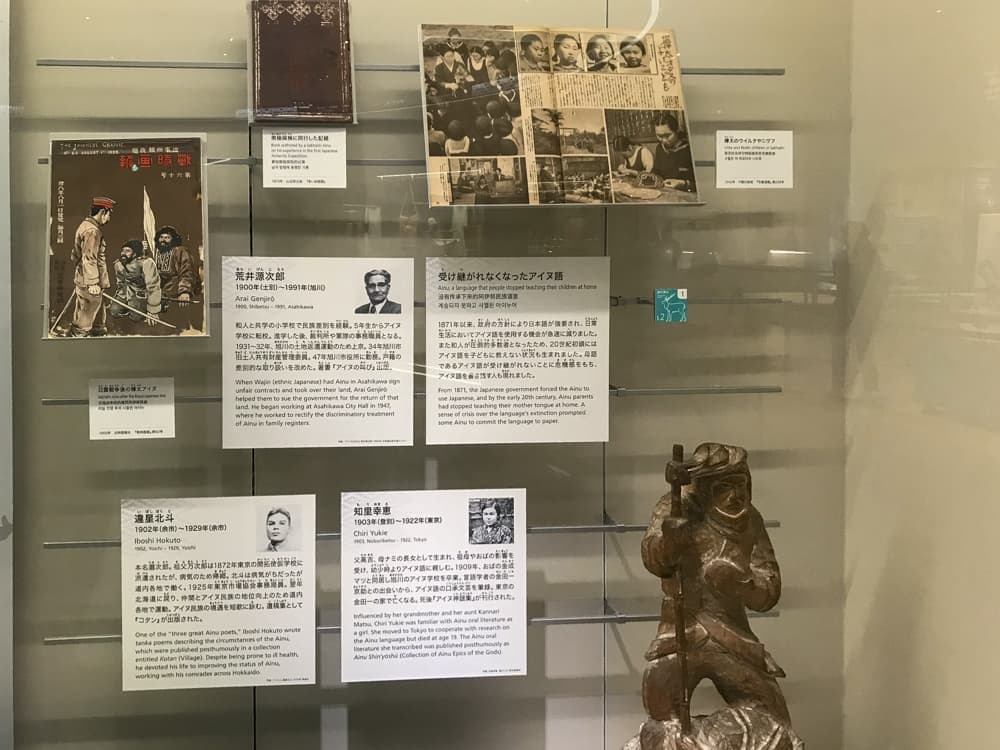

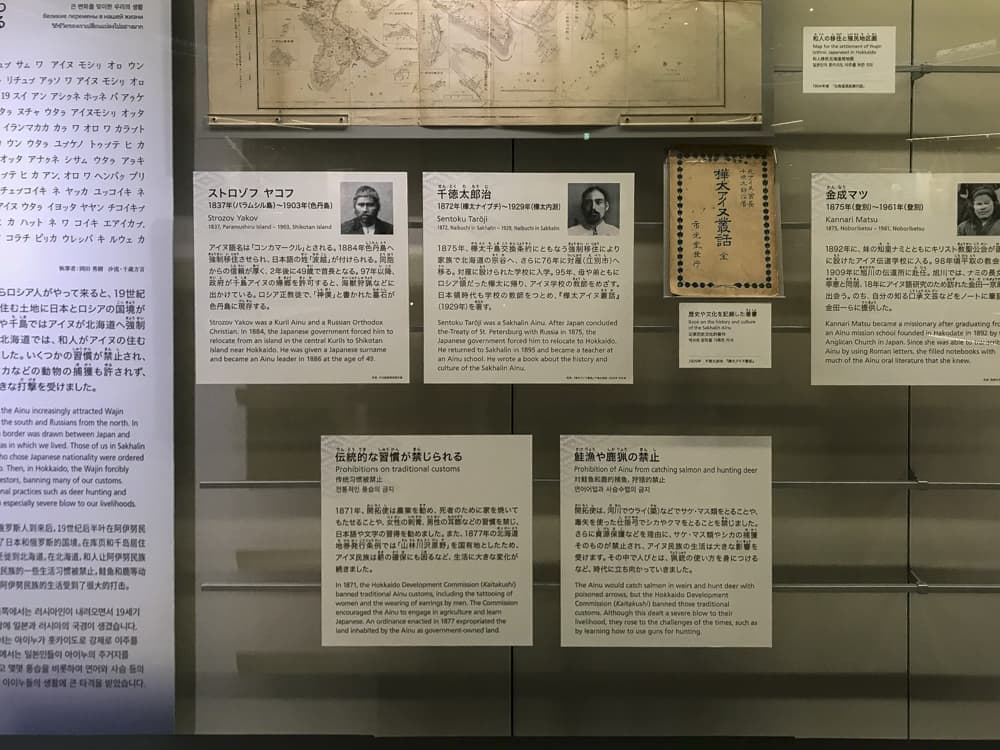

従前のアイヌ文化の展示と違って特徴的なことは「人」に焦点が当たっていることです。さまざまな時代に活躍したアイヌが紹介されています。

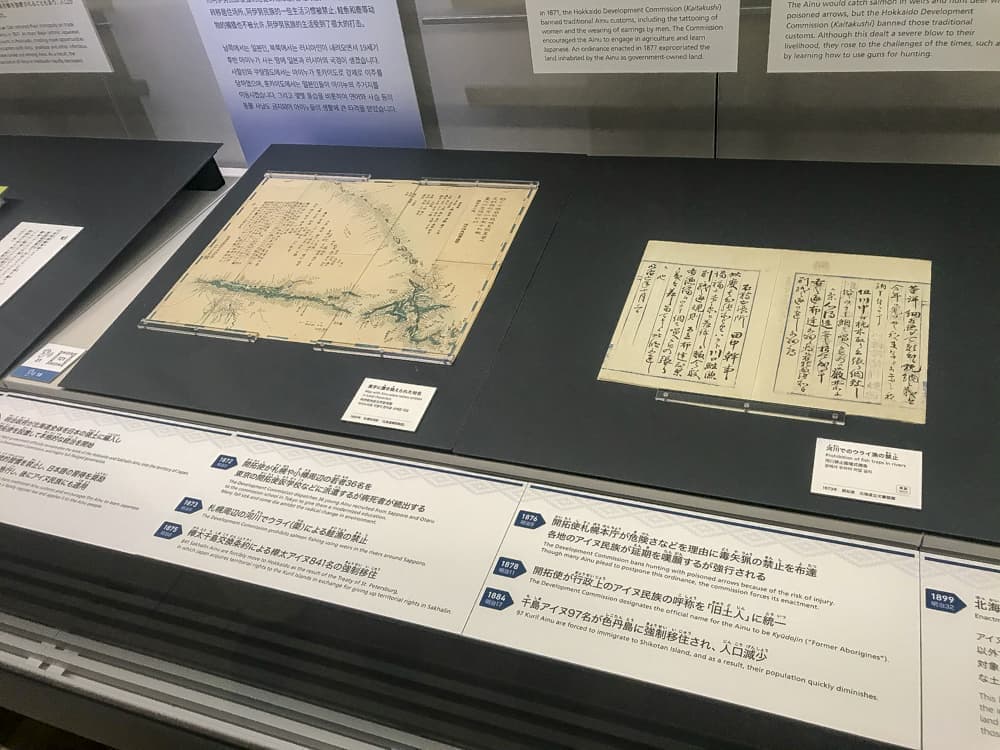

展示品は開拓史の古文書などが中心ですが、全体的に「禁止」「強制」を強調した内容となっています。

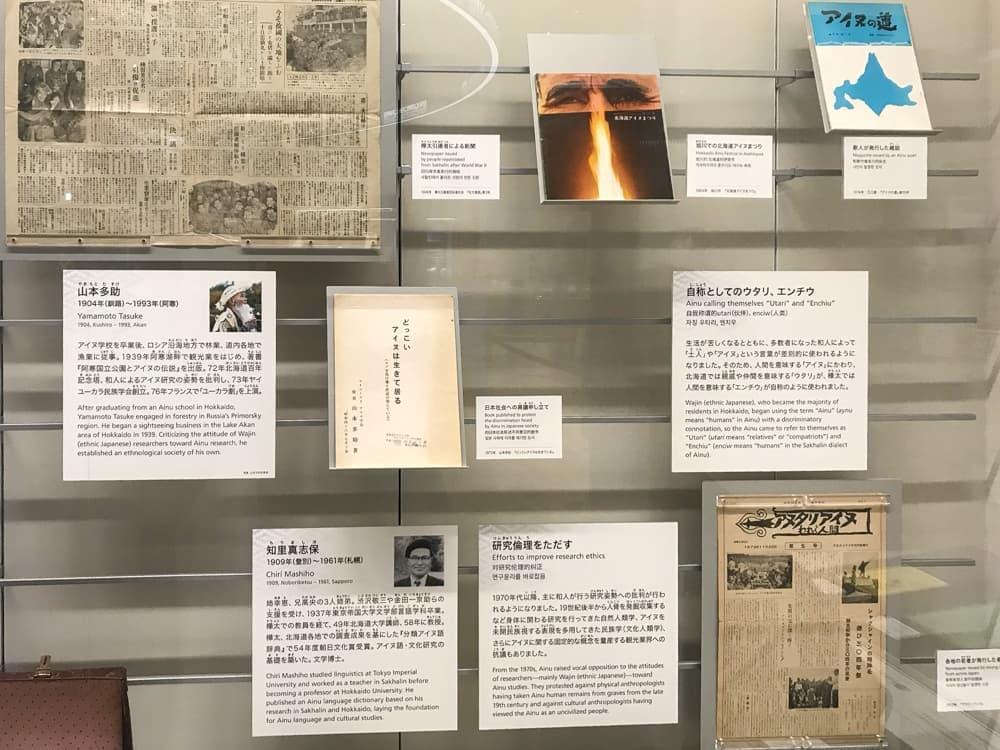

戦後の歴史では山本多助、知里真志保、野村義一、貝沢正、萱野茂が紹介されています。日本政府に迫害されたなかでこれらの人々が起ち上がり、民族の復興を成し遂げていったというストーリーです。

残念なことに初代白老町長・浅利義市はもとより、阿寒コタン産みの親である前田光子も、コタンのシュバイツアー高橋房次も登場しません。またアイヌ民族の復興に大きな役割を果たした北海道歴史教育者協議会=道歴教協や北海道民衆史運動にも触れられていません。

今日のアイヌ文化復興には和人の多くの人たちの支援がありました。それらにまったく触れることなく、「私たちアイヌは」と一人称で語られる展示で独力で復興がなされたような印象を与えることは、いかがなものかと思います。

「私たちの歴史」は全体的にはこんな感じです。上のスクリーンと連動してるらしいのですが、まったく気づきませんでした。

⑦私たちのしごと

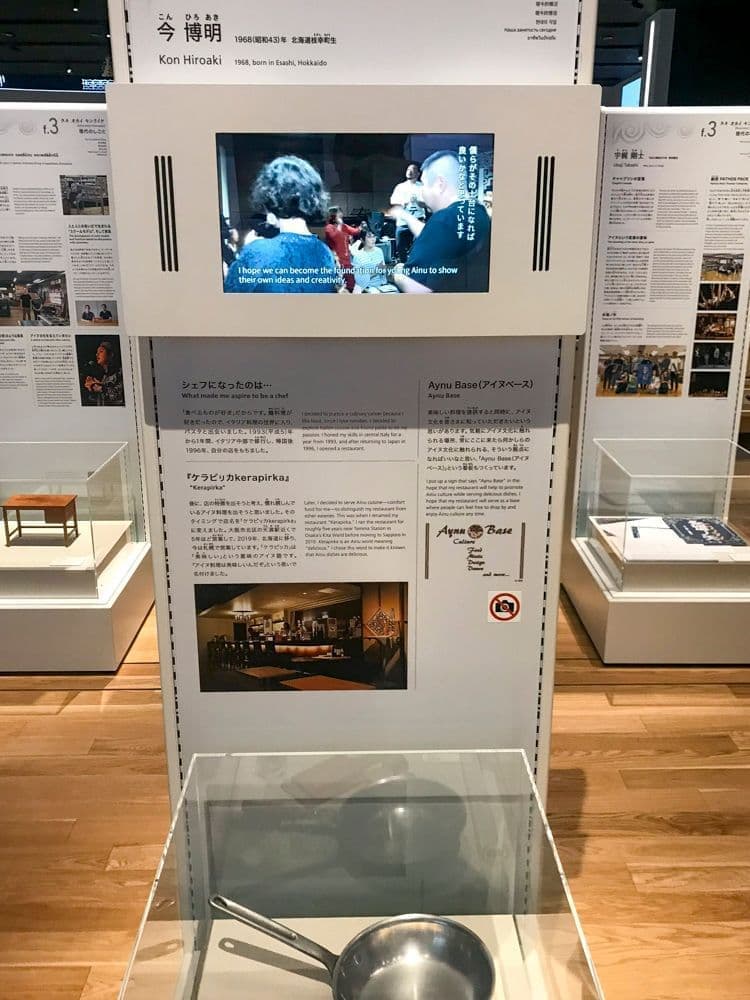

ここでは、長年わたる迫害の歴史、民族復興の動きを受けて、各界で活躍しているアイヌの人々9人が紹介されています。

⑧私たちの交流

世界各地との先住少数民族との交流を紹介したコーナーです。あまりアイヌの文物有りません。有名な「蝦夷錦」は北海道博物館から借りた物が展示されていました。

⑨探求展示

⑩特別展示室・ミュージアムショップ

常設展示室と同じくらいの大きさで特別展示室が設けられています。見学したときは、現代アイヌ文化作家のさまざまな作品が展示されていました。国宝と見まごうような扱いで現代アイヌの芸術作品が展示されていますが、正直に言って

市民芸術発表会レベルの作品も散見されました。

しかし、アイヌ民芸品の高級化・高額化は、多くのアイヌの人たちの経済を考えたときに正しいことなのか疑問です。ウポポイがその傾向を助長してしまうのではないかと危惧します。

●雑感

外の体験交流ホールや体験学習館は時間が合わずに見ていません。アイヌ民族博物館を通しての感想となりますが、全体的にアイヌが日本民族とは異なる独立した民族であることを強く訴える内容となっています。

そうした先住民族であるアイヌが日本を中心とした強国から圧迫を受け、独自の文化を奪われながらも、少数の先駆者が起ち上がり、アイヌ民族の文化を護り育て、それが今や世界に冠たる文化として花開いている──という内容です。

本サイトもたびたび紹介してきましたが、日本との関わりのなかで苦難を強いられたことは事実ですが、このことに心を痛め、アイヌの現状を救いたいと働いた和人も多くいました。またアイヌまた北海道開拓に積極的に協力したのです。

こうした事実にまったく触れず、被害者史観に立った自分たちの主張だけを押し通すことで果たして「お互いがお互いを認め合い、共に築き上げていく新たな未来、違いを認めながらともに歩む民族共生の社会」が築くことができるのか甚だ疑問に思いました。

とはいえこうした被害者史観が果たして生活者としての一般のアイヌの人たちの主張であるかも実は疑わしく思っています。一握りの和人のアイヌ支援運動家や研究者・文化人の主張、またはアイヌ復興に乗ってビジネスを展開したい人たちの主張なのかもしれないと思いました。

というのも、内外含めてウポポイを歩きましたが、アイヌらしい人に一人も会うことがなく、民族共生象徴空間というわりには和人しか会わなかったからです。展示には和人が削除され、会場からはアイヌが削除されているそんな感じでした。

70年代、80年代に和人のアイヌ支援家がアイヌ観光を差別として浅利義市白老町町長切りつけるという事件がありました。これ以来、北海道ではアイヌ観光が遠ざけられ、結果としてアイヌも収入を失うのですが、この事件を総括することなく、観光を文化と言い換えることで成り立った施設がウポポイということができます。

しかし、観光を文化と言い換えることで物産の高級化、高価格化が進み、携われるアイヌの間口も必然として狭くなっていきます。ウポポイでまったくと言っていいほどアイヌの人たちを見かけないのも、アイヌ観光の文化指向の反動でしょう。

最後の写真は、ウポポイの敷地内にあったポーランドのピウスツキの銅像です。1903年にアイヌ調査旅行のために一夏白老に滞在したそうです。2013年にポーランド政府がつくったものとあります。この銅像があることに異はたてませんが、白老の駅前にあったアイヌコタンをポロトコタンに移し、ウポポイの基盤をつくった浅利義市白老町長や、白老アイヌコタンの医療に従事し、多くのアイヌの命を救った高橋房次先生の銅像はもとより、名前がどこにも見られなかったのはとても残念でした。