明治天皇の北海道開拓 (三)

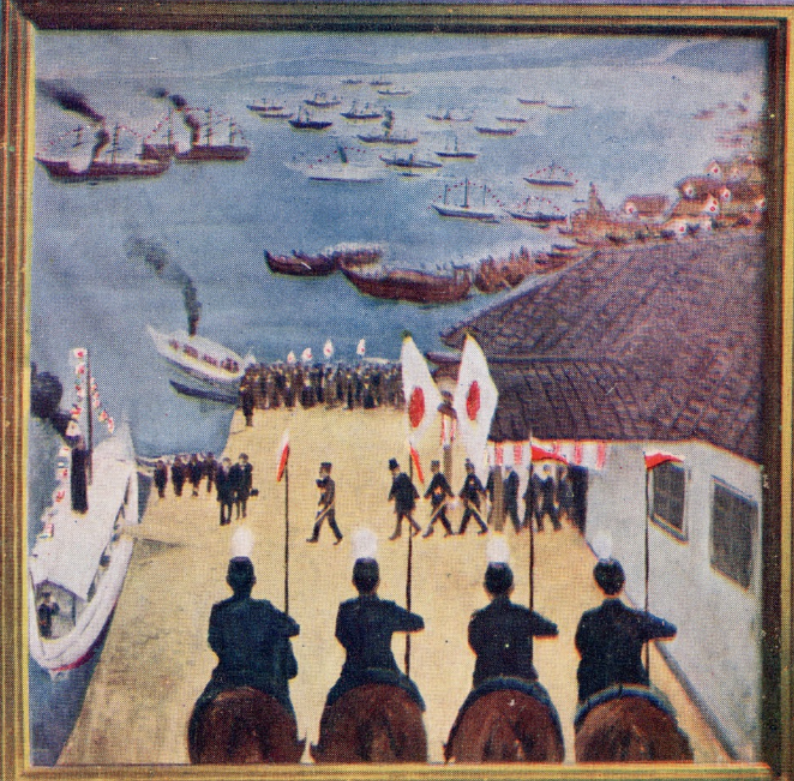

明治九年 函館行幸

明治天皇は2度に北海道を行幸されました。明治9(1876)年と明治14(1881)年です。北海道開拓はまさに始まったばかりで、ほとんどの地域が太古のままの荒ぶる自然でした。今でも道内各地に行幸記念碑が残されていますが、北海道開拓の草創期に陛下が北海道に足を運んだことで、開拓は大きく前進しました。昭和13(1938)年に北海道が発行した『開道七十年』の「明治天皇と北海道」から最初の北海道行幸を振り返ります。

■函館上陸

北海道開拓に強い期待をお持ちになっていた明治天皇は、早くも明治9(1876)年北海道に上陸されます。当初、上陸せずに船の上から陸上を眺める予定でしたが、間際になって急きょ上陸することになりました。それは前々から上陸のことを告げると、住民が奉迎の準備に追われ、開拓に支障が出かねないという陛下のご配慮だったといいます。

明治天皇は明治五年、 近畿、中国、九州の御巡幸を始め奉り、各地に民情を臠(みそな=ご覧になる)はせられたが、東北、北海道の地は古より王化に霑(うるお)すこと薄く、なかんずく、北海道はその開拓ようやく緒につけるのみ。しかも対露国防上の重要地なるため、開拓に防備に、常に大御心を垂れさせ給ふ。

陛下の鳳輦(ほうれん=陛下の車)を迎え奉らんとの道民の熱誠は、燃ゆる如きものがあった。越えて明治九年、東北御巡幸に際し、函館港へ御寄港あらせらるべき旨仰せ出されるに至った。全道官民の歓喜は例えようもなかったのである。

しかし、御上陸の御達を拝するにいたらなかったので、直に御上陸を請い奉ったところ、臨時御上陸遊ばされるも、公然の御達は官民の煩労を思召されて、かかる形式で公布せられたことが明かになった。平素のままにて拝観すべしとの御示達さえあったのである。

明治9(1876)年6月2日に東京を出発した陛下は、東北地方を巡幸し、7月14日に青森に到着されます。16日に「明治丸」で青森港から函館に渡り、函館波止場に到着されました。函館市彌生小学校の『明治天皇函館行幸記録 明治九年』(1925)によれば、時間は午後1時30分。港内の軍艦が一斉に21発の祝砲を放ちました。この「行幸記録」は、本稿で引用した「開道七十年」の底本ではないかと思われます。

さて明治天皇は直ちに行在所となっていた函館東本願寺に向かわれますが、その沿道には陛下を拝しようと函館市民が列をなしました。「行幸記録」は「遠近の人民は御通輦を拝観せんと四方より群集し街路雑踏せざるはなし。就中御通路は立錐の地無きに至る」としています。そしてアイヌの人びとが50数人「函館郵便局前左右に整列して拝観せり」であったそうです。

六月二日、東京御発輦(はつれん)、七月十六日、御召艦明治丸は春日、高雄両供奉艦を従えて青森港を発せられ、函館に御安着。陛下には函館税開波止場に御上陸の第一歩を印せられ、行在所に向はせられた。市中は毎戸国旗を掲げ、拝観者は御通路の両側に堵列(とれつ)、御通輦を拝し、聖代の忝(かたじけな)さに感極り、涙を流す者もあった。

陛下は行在所で休憩された後、開拓使の函館支庁に向かいますが、途中にあったイギリス領事館では領事夫妻が緑のアーチを私邸と領事館の間に渡して迎えました。アーチには「ウェルカム」の文字がありました。

行在所に御小憩の後、開拓使函館支庁に向はせられたが、支庁の前なる英国領事館においては、館前に緑門を造って奉迎の赤誠を示し、御通御の際、領事ユースデン夫妻が謹んで花束一毫を献上し奉ると、陛下には畏くも御車中より御嘉納遊ばされた。

明治九年御巡幸 函館英国領事館前御通輦 七月十六日②

函館支庁に入った陛下は、各種資料をご覧になるとともに、係官から館内の状況について説明を受けます。この後、函館病院、小学校を視察されました。

函館支庁では管内各種資料を奉呈し、管内施設の概要を奏聞し奉り、後庁内の執務状況並びに各種物産を天覧に供し奉ったのである。次で函館病院へ御臨幸。後に松蔭、会所両小学校に行幸、親しくその授業を臠し給うて還幸あらせられた。

明治九年御巡幸 函館病院臨御 七月十六日3

市内各所視察の後、行在所に戻られます。時刻は午後6時10分。この夜、船舶はライトを照らし、市街各所では篝火、ガラス灯が焚かれ、家々では提灯が掲げられました。これを陛下は行在所に設けられた築山から親しくご覧になったいいます。『行幸記録』は「陸海数万の火光爛然として白日の如く。街区至る所雑閙を極めたり』と記しています。「函館の夜景」の起源はこの時に求められるのかもしれません。

この夜、港内碇舶の諸船舶は数多の船燈を連ね、あるいは提灯を掲げ、沿海の諸村は各所に大篝火(かがりび)を焚き、市街は玻璃燈を輝かし、各戸揃いの提灯を点じ、港内に船を浮かべて煙火を打揚げるなど、奉迎の熱誠を表した。陛下には親しく行在所の築山に出御、龍顔ことに麗しきを拝し奉った。

■函館戦争を振り返る

北海道滞在2日目、陛下は函館裁判所を視察。『行幸記録』によればこの時、実際の犯人取り調べと裁判を見学されました。そして現在は使われていない、拷問具をご覧になったようです。

午前8時30分に裁判所を出発し、函館を出て現在の七飯町にあった官業試験場、いわゆる「七重官園」に到着されたのが午前9時30分。ここは明治3年に設けられた北海道開拓のための農業試験場で、その事業内容は農業に限らず、ハムやチーズの製造など、産業振興の拠点でもありました。

翌十七日、裁判所に行幸、事務要領の奏上を聞召され、かつ当時ほとんど用いる事のなかった拷問具の天覧を賜はった。かくて亀田村を過ぎ給い、桔梗村御小憩所に著御。函館市街並びに洋上を御展望後、桔梗野牧場、新道脇牧場等を天覧、さらに七重村勧業試験場に御著輦あらせられた。

■アイヌの人々との交流

ここで陛下は同時最先端の西洋式の農法を視察するとともに、アイヌの人たちの農業の様子について質問されます。『行幸記録』によれば場長の湯地定基に「アイヌの人たちは農業をうまくできるだろうか」と尋ねると、湯地場長は「大丈夫です」と答えて、七重官園で働いていた樺太アイヌの樺木伊太郎を紹介します。

これはかなり重要な質問で、明治9年の時点で狩猟採集の民であったアイヌの人びとを農業に就かせるこという方針が明治天皇の主要な関心事であったことを示しています。それは当時の日本政府の最重要政策課題であったことを表しています。

同試験場において各種農作物の試験畑を御巡覧、ことに洋式農具の操作を御興深く臠はせられ、旧土人の農業状態その他につき御下問あり、次いで乗馬、牧馬追込等を天覧あらせられた。

この後、函館に戻られた陛下は五稜郭に立ち寄り、激しかった箱館戦争の跡を振り返ります。左記の行幸記録によれば午後2時50分に五稜郭に入られた陛下は、歩いて土塁に登られ、当時の戦況を幕軍の兵士、相馬胤(『行幸記録』では胤彪)に尋ねたそうです。わざわざ敵側の兵士を呼び出してまで状況を尋ねるところに、箱館戦争に対して明治天皇が強い衝撃と関心を持っていたことを物語っています。

行在所へ御帰還の途、五稜郭に行幸。土塁に御登臨、幕府脱走軍の一員相馬胤彪より当時の戦況を聞召され、次いで函館の協同館に臨幸。

五稜郭を出られた陛下は協同館(『行幸記録』では叶同館。これは函館大工町にあった英国人屋敷を開拓使が買い取って迎賓館としたもの)に向かいます。『行幸記録』によれば、門前では56人のアイヌの人たちが整列して陛下を迎えました。

叶同館の居間に入った陛下は、アイヌの人たちを庭に招き入れて座らせて、お酒を振る舞いました。するとアイヌの人たちは一斉に立ち上がって踊りを始めました。これを見ていた陛下は喜んで男性には煙草を、女性には縫い針を賜ったそうです。アイヌの人々と親しく交流することもこの時の行啓の大きな目的であったように思われます。

旧土人男女五十余名の舞踏を天覧あり。

明治天皇上陸記念碑④

市電末広町と大町電停の間に昭和10年に建立。

3度足跡が残されたことから、三蹤碑(さんしょうひ)という別名もある

■三重臣を北海道に派遣

この後、陛下は岩倉具視と開拓使函館支所長の杉浦誠を呼び出して、北海道開拓の状況を尋ねます。『行幸記録』によれば、尋ねたというよりも3人で今後の北海道開拓のあり方について相当突っ込んだ議論が行われたようです。議論は行在所に戻られる午後7時40分まで続きました。

終わって岩倉右府をもって杉浦出仕に本道開拓の順序、管内施設の概要につき御下問があった。

明治九年の明治天皇の北海道滞在はわずか2日間でしたが、とても密度の濃いものでした。7月18日、午前6時30分にご出発になり、午前7時30分に「明治丸」は函館を出港します。横浜港に着いたのは20日のことでした。それは6月から開始された1カ月にわたる東北北海道行幸の終わりでもありました。

この大行幸は、明治新政府にとっても国運をかけた大事業でした。無事に横浜に上陸された7月20日は「海の記念日」に指定され、平成8年からは「海の日」として国民の休日になっています。

かくて行在所に御二泊を重ねさせ粭ひ、十八日、函館山砲台に臨幸の後、明治丸に御乗艦、一路東京に向はせられ、海上つつがなく二十一日御還幸あらせられた。

明治九年御巡幸 函館御出港 七月十八日⑤

この行幸に際し、陛下には朝早くから夜晩くまで御小憩の御暇もあらせられず、じつに畏れ多い極みであったが、少しのお厭いもあらせられず、諸般の天覧を賜わったことは感激の至であって、始めて鳳輦を拝み奉った辺境の民草の喜びは、筆舌に尽し得ざるものがあった。

「北の海や よりくる波の荒磯に みゆきありとは かもはさりしを」

「おもひきや 北の海路にしら波の かかるみゆきを おかむべしとは」

の感懐は北辺の民のこの行幸を御迎へ申し上げてひとしく懐いたものであった。

おそらく陛下はもっと道内をくまなく巡幸なさりたかったと思われます。1カ月にも及んだ大行幸の疲れを取ることが優先されたのでしょう。自身の代わりに陛下は、寺島宗則、山県有朋、伊藤博文の3名を北海道に派遣しました。言わずと知れた明治の元勲たちで、この人選をみてもいかに明治天皇が北海道を重視していたかが伺われます。

明治天皇は御巡幸がわずかに函館、七重に止まったので、さらに七月三十一日三、三条太政大臣、寺島(宗則)、山県(有朋)、伊藤(博文)の各参議に命じ、北海道の内部を巡視せしめられた。一行は八月十一日に函館に着し、小樽、札幌、幌内、室蘭、有珠等の要地を巡回。九月五日に退道し、帰京の後、復命をなし奉った。

聖慮の北地に垂れ賜ふ事かくのごとく、道民はひたすら開拓に勤しみ、宸襟を安んじ奉らん事を期したのであった。

【引用文献】

『開道七十年』1938・北海道庁・10~12p

①④函館市観光協会

②③⑤函館市立図書館デジタル資料館