明治天皇の北海道開拓 (四)

明治14年 北海道行幸(上)

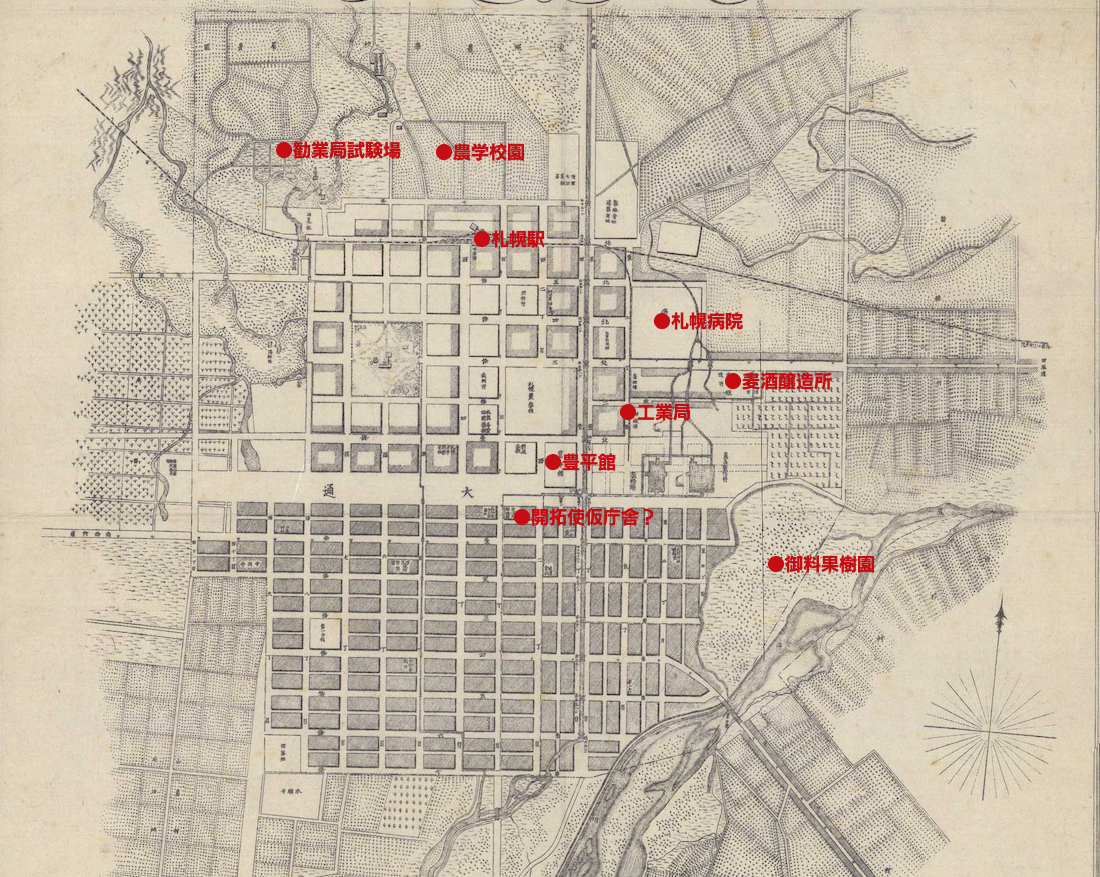

明治14(1881)年8月29日から9月7日まで、明治天皇は二度目の北海道行幸を行われます。中島公園の豊平館は、この時の御在所として建てられたものです。今の北海道にも多くの足跡を残す明治14(1881)年の北海道行幸の跡を振り返ります。昭和13(1938)年の『開道70年史』で振り返る明治天皇と北海道開拓の関わり。二度目の北海道行幸を昭和5(1930)年に道庁が刊行した「明治天皇御巡幸記」を参考にして読み進めます。

■北海道行幸決まる

明治9年の北海道行幸が函館周辺にとどまったことから、再度の行幸を願う声が上がりました。黒田清隆開拓使長官は、明治15年で最初の北海道総合計画である開拓使10年計画が終了することを受け、陛下に10年計画の進捗状況をご覧いただくよう希望しました。

明治九年函館に 鳳駕を迎へ奉った道民は、先の行幸が小部分に止ったのを遺憾とし、再度行幸を仰がんとするの念切なるものがあり、開拓使は五年以降実施した十年計画が、十五年一月をもって終了する運びとなっだので、その以前に拓殖の実況を 天覧に供し奉らんとし、ついに黒田長官より奏請するに至った。

一方、東北地域では山形、秋田への行幸が未だされていないことから、希望が強く、1年前倒しして明治14年6月11日により山形、秋田を巡って北海道に渡る計画がつくられます。

天皇陛下には畏くも御聴許あらせられ、本年七月山形、秋田、北海道へ御巡幸あらせらるべき旨仰出された。時に十四年六月十一日の事であった。

この時代の行幸では、沿道の人々はできる限りの晴れ姿を身に纏ってお出迎えしたものですが、北海道行幸に限っては、開拓途上であることを考慮し、随行員を5分の1に減らして歓待する側の負担を減らしました。

この度の御巡幸は親しく地方民情を知食さるべき御趣旨故、百般の事務形容虚飾に亘り、聖旨に乖戻せざるようにとの旨が拝されたが、ことに北海道は北陬荒僻、百需惜弁し難きを慮り、勅して扈従員五分二を減じさせ給うことになった。聖慮の程申すもかしこき極みである。

さらに6月30日、開拓使は通達を発し、特別なお出迎えを禁止して、普段の姿ままお迎えるするように周辺住民に指示します。明治天皇のご意向を受けた通達と思われます。それでも開拓は天皇の札幌における御在所として「豊平館」を建設、御休憩所も適宜新築または修理して用意を進めました。

開拓使は 聖旨を管内に論逹して、献納は一切許さず、沿道国旗、提灯の奉掲は随意、庶民の営業は平常のごとく続けること、学校生徒等の特に衣服そのの他新調はこれを遏めしめる事とし、そのの徹底に努めた。

■暴風の中小樽に上陸

明治天皇の一行は明治14年7月30日に東京を出発。栃木、福島、宮城、岩手を通過して8月27日に青森に入りました。この北海道行幸に従ったのは規模を減らしとはいえ、総勢300名の大所帯となりました。

鳳輦は七月三十日東京を発せられ、北白川宮能久親王殿下、有栖川宮城仁親王殿下、大隈、大木両参議等三百余名供奉申し上げ、黒田長官、松方内務卿等は先発して本道に赴いた。

かくて、車駕は栃木、福島、宮城、岩手の諸県を通御、八月二十九日青森より御召艦扶桑に御乗艦、供奉繿金剛を従へさせられ、小樽に向はせられた。

8月29日、御召艦扶桑に乗船した一行は午前8時30分に青森港を出発。日本海を回って小樽に上陸する予定でしたが、すぐに激しい暴風に遭います。御召艦扶桑には午後4時頃、舵を失って3日3晩洋上に漂う船を発見して救助しました。助け出された津軽民25名は、まさか御召館に救われるとは思わなかったでしょう。

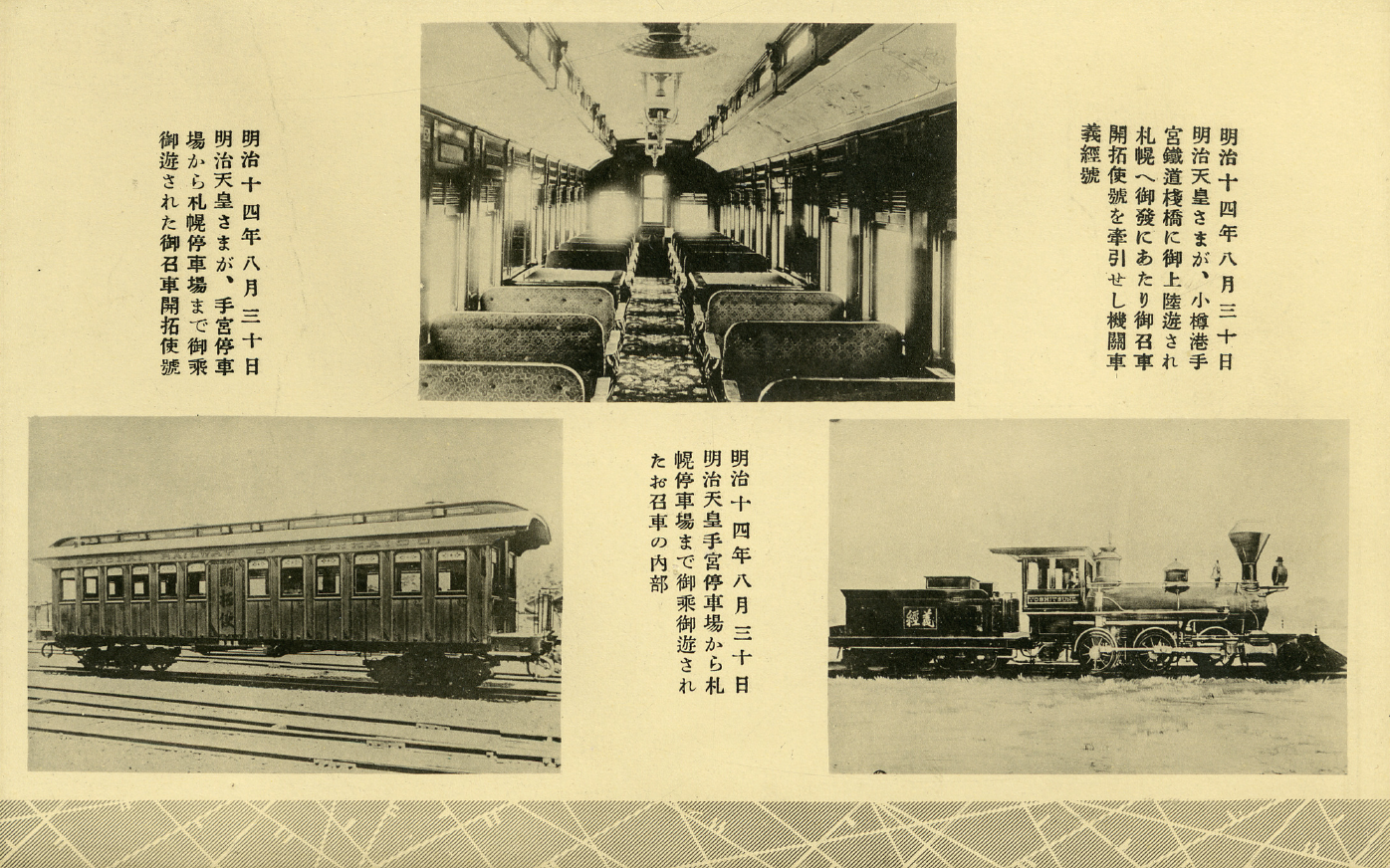

一方で気が気ではないのは、迎える黒田長官、松方内務卿、調所大書記官ら先発組です。予定より多き遅れ午後5時に船が入港すると、10数隻の艦船は一斉に祝砲21発を打ち鳴らしました。すぐに黒田長官と松方内務卿が艀で出迎えし、陛下は5時30分に手宮桟橋にお立ちになりました。そして小樽にあった煤田開採事務所という手宮鉄道開設のために開拓使が設けた洋館でお休みになった後、午後6時に特別列車で札幌に向かわれました。

会々暴風雨となり、怒波酒巻き非常の難航であったため、三十日午後五時、予定より三時間遅れて小樽に御入港になった。黒田、松方両卿はただちに御召艦に天機を伺い奉った。陛下には手宮、小樽臨幸の御与定を御変更あらせられ、煤田開採係出張所の御便殿に御小憩後ただちに特別列車で札幌に向はせられた。

■豊平館へ入られる

明治天皇の一行が札幌駅に着いたのは午後9時です。明治14年当時、小樽ー札幌間は3時間の長旅でした。沿道では奉迎の集団がありましたが、雨が強く、ほとんどの人は見ることができなかったと思われます。陛下は札幌駅で休憩を取った後、できたばかりの豊平館に向かわれました。

かくて札幌駅に著御、行在所豊平館に入らせられた。市内は国旗、提灯を掲げ、また烟火を打揚げるなど奉迎の赤誠を表した。

昭和5年に道庁が刊行した「明治天皇御巡幸記」はこのもようを次のように述べています。「その御行列は警部二名騎馬にて御先導いたし、騎兵・御旗・騎兵・御車・騎兵、次ぎに皇族、大臣、参議及び、黒田長官、調所大書記官何れも馬車にて供奉せり」。開拓地北海道で初めて迎える目映い行列でした。御在所である豊平館にお入りになったのは9時30分でした。

建設当時の豊平館

■8月31日・札幌行幸

8月31日午前8時30分、御在所に堀基など開拓使の高官、伊達邦直、伊達邦成及び屯田兵幹部が拝謁を賜ります。そして9時25分に、陛下は開拓使に向かわれるため御座所を出発します。

この時の開拓使本庁舎は、明治12年1月に火災に遭ったため再建途中で、向かったのは、南1条西1丁目の旧女学校跡地に設けられた仮庁舎でした。ここで黒田長官は北海道開拓の現状についてさまざまな図版を用いて説明に努めました。

翌三十一日には開拓使本庁に行幸あらせられ、黒田長官は恭しく奏状を奉った。それには明治初年以来の北海道拓殖の沿革を細叙し、更に自らの事業経営におよび、この度の行幸の光栄を述べ、本道開拓事業の進展一層速やかなるべき旨をもって結び、なお開拓使事業の要領を数冊に纏めて、乙夜の覧に供し奉った。

休憩後、場所を創生川を超えた現在のJR札幌病院のあたりに広がっていた開拓使工業課に移し、工業課長開拓大書記官長谷部辰連以下課員が工業課が制作した物産を披露しました。

続いて11時35分には、開拓使麦酒醸造所、すなわち現在のサッポロビール北海道工場に向かいます。ここで当時はビール製造の様子を見学。

休憩後、12時ちょうどに出発され、苗穂、札幌の村のブドウ園と農家の様子をご覧になりました。

更に黒田長官の御先導で庁中を御巡覧あらせられ、便殿に御小憩後、工業課に臨御、次いで紡績所、麦酒醸造所に行幸、所内を叡覧あり、更に苗穗、札幌両村における葡萄園ならびに農家作業の実況をみそなはせ給うた。

明治天皇行幸当時の麦酒醸造所

その後、一旦豊平館の御在所に戻って昼食をとられた後、午後2時10分に出発し、現在の北大植物園に向かわれますここで札幌農学校長や4代目教頭のウィリアム・ペン ブルックスらの出迎えを受けました。ここで生徒たちの学業の成果を見学した後、隣接する勧業試験場に移り、場内にあった競馬場でドサンコ3頭の献上を受けた後、アイヌの人々が演じる野生馬を確保する演武をご覧になりました。これを喜んだ陛下は、アイヌ人トコン他8名に酒3樽を賜ったといいます。5時20分に御在所に戻られました。

後一旦行在所に還御。続いて札幌農学校園に臨幸。勧業試験場にて競馬、旧土人野馬獲等を 天覧の上還幸あらせられた。

開拓使時代末期の札幌市街

■有栖川宮の御代覧

この日、天皇は名代として有栖川宮織仁親王殿下を一合官舎、藻巌学校、陸運局に札幌病院、向かわせます。これには大熊参議、松方内務卿、黒田長官が随行しました。一号官舎は北1条にあったものでロシア式丸木組みの建物でした。藻巌学校も明治13年につくられたもので、これもロシア式でした。北海道にはどの形式の建物が相応しいのか試行錯誤の跡だったように思われます。

この日、天皇陛下には有栖川宮織仁親王殿下に勅して、一号官舎、藻巌学校、陸運改良係、札幌病院等を御代覧せしめられ、黒田長官は詳細御説明申し上げた。

宿舎に戻られた有栖川宮は、伊達邦直と吾妻謙を招いて開拓の苦労に耳を傾けられたほか、競馬場で演武を行ったアイヌの人々を招いて酒盛りをしたと伝えられています。

【引用文献】

『開道七十年』1938・北海道庁・13~15p

①④函館市観光協会

②③⑤函館市立図書館デジタル資料館